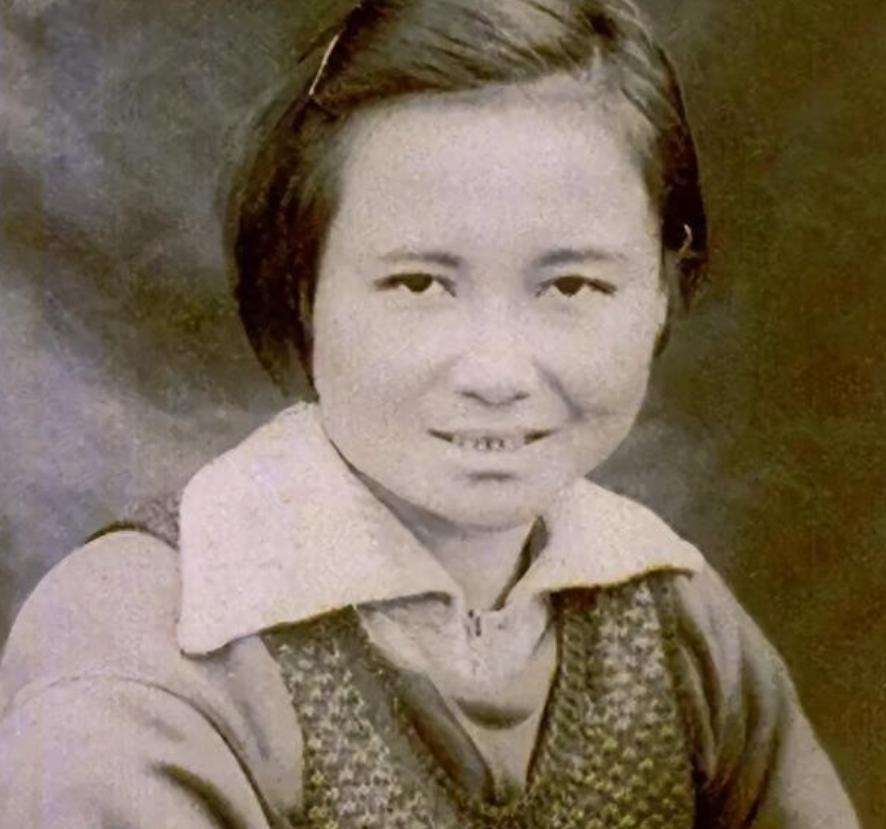

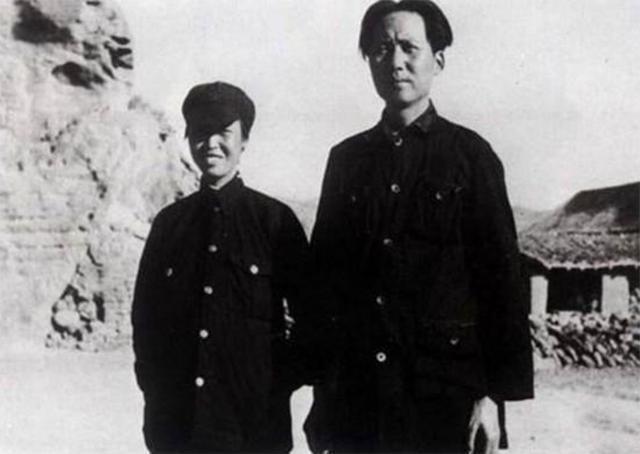

北京冬天的风,一向是狠的。但在那一天,风静得反常。 八宝山殡仪馆,一口老式木棺悄悄推入火化厅,既无横幅,也无送别仪式。 墙角的旧电风扇吱嘎一声响,像是在提醒人们,这不是个普通人。 盖在棺上的那面党旗,宽大到几乎垂到了地面。有人小声说:“这旗,比标准尺寸大了半号。”因为,她是14岁入党,党龄87年的“老革命”,谢琼香。 没人喊她将军,也没人叫她“首长夫人”。她生前留下的遗言是:“只记我一个名字,谢琼香,琼花香得短,别浪费人家回忆。” 1930年,海南文昌还只是个海风中晃晃悠悠的小渔村,盐巴是命,咸鱼是钱,姑娘是彩礼。 可谢琼香她爹偏不信邪。他不让女儿扎耳眼、穿花裙,也不教她做女红。 村里人骂他“赔钱货”,他就把最贵的一筐咸鱼拿去卖了,交学费,说:“这崽眼神太毒,像海风刮骨头,早晚得出去祸害世界。” 谢琼香没哭,只是把番薯干揣进褡裢,背着个破书包,头也不回地往省城走。 13岁,她走了整整七天七夜,脚掌磨破了好几层皮,到省城的时候,满脸泥点子像泼墨画。 没人收她。她蹲在华侨子弟学校门口,看谁来得早就主动帮背书包,渐渐混成“陪读”,晚上抄完人家的作业自己再啃一遍,算盘、英文、毛笔字——她都学了,硬生生把命运“算”出了一条缝。 1935年,红军长征途中,她跟着女兵团穿山越水,过草地时,每人只发两块糠饼和一撮盐。 “谢姐,你咋口袋还有盐?” “我偷腌菜剩的。救命的。” 同行战友谁晕了,她就把盐掰一小块,塞进舌尖。有战士哭着问:“你怕不怕?”她回头一句:“怕也要走,命是自己命,不走是死,走了才有得选。” 30名长征女兵,只有9人完整走完。她,是那第一个走到终点的人,还是那个背着两条伤员穿过沼泽、腿被吸住差点没拔出来的“狠姑娘”。 1949年,她进了北京,组织分给她一套四合院。她第一眼看完,直接把厨房改成宿舍、把客厅改成教室,设成“女公安特训班”。 自己一个人搬进传达室,睡最角落那张小床。有人问:“首长,您不怕冷?”她冷冷一句:“怕暖。” 她说,人不能被房子困住。一旦房子太舒服,梦也变得软塌塌的。 她不讲婚姻、不提刘少奇,只说“革命是唯一丈夫,祖国是终身责任”。 一次学生来看她,带了她家乡最软糯的椰子糕,她没牙,含着一小块能嘬半小时。那天她叮嘱学生:“别学我,甜的要留给自己,别都让苦事磨没了味觉。” 晚年,她住在老干部病房的三楼,每天坐在窗边,盯着对面逐渐拔高的商品楼。有天,她轻声问护工:“那边的玻璃闪闪的,是老百姓的家吗?” 护工点头,她嗯了一声,眼睛慢慢闭上,再没提过别的。 病房冷清得像一间藏经阁,只有床头那本翻破了的《建党建军简史》,还翻到红色封底的一页—— 那页上,贴着一张泛黄相片,照片里的她,梳着男孩头,穿着洗到发白的旧军装,眼神凌冽,姿势硬,像极了那个“敢教命运低头”的小姑娘。 她没有大场面送别,但公安部有人轻声传话:“她的棺盖上那面党旗,比别人大了一点。” 是的,因为党龄太长,党旗得多缝一点。 可哪是布料多了,是她这一生,走得太直、扛得太久,才撑得起这样一面旗。

采葛

[赞][赞][赞]