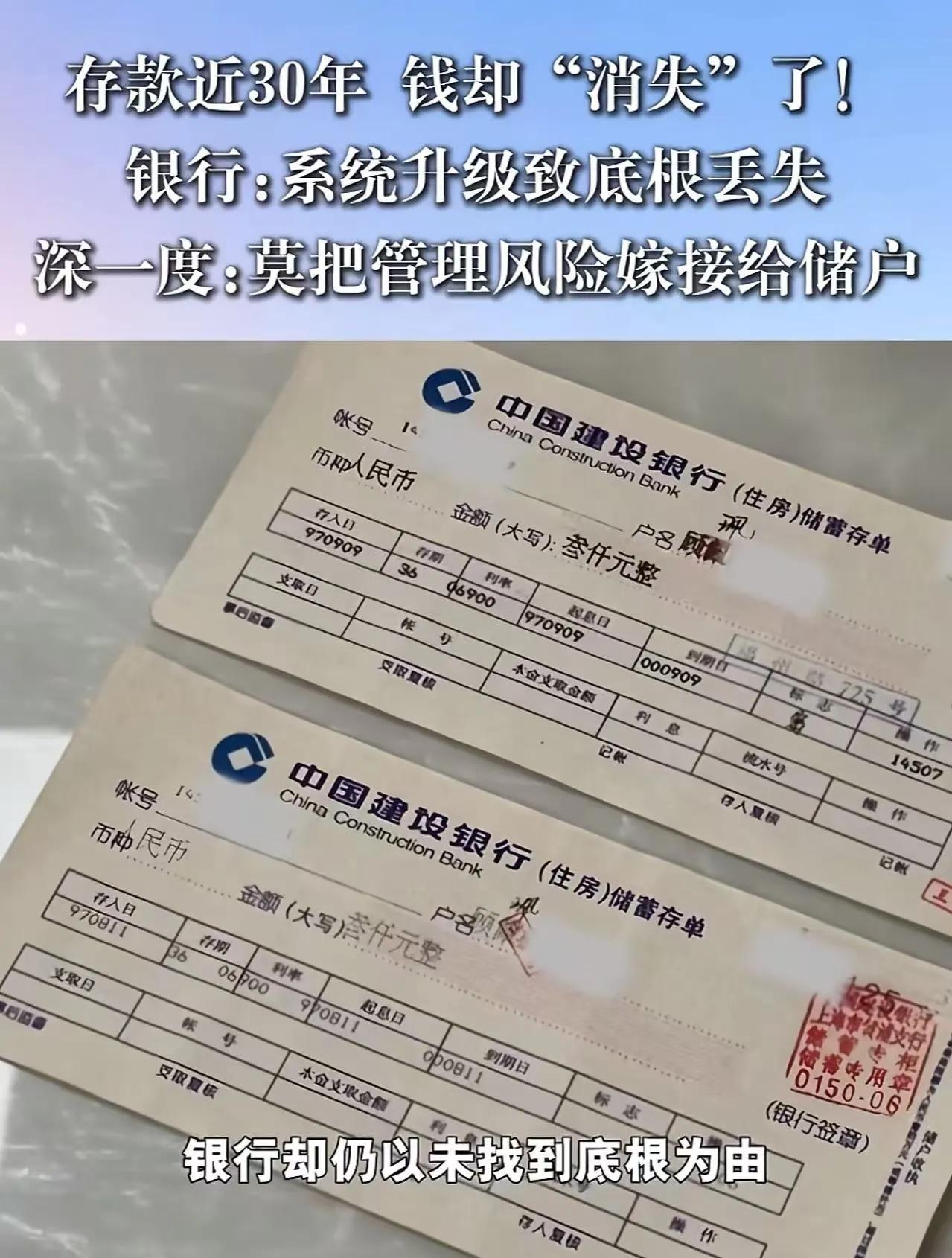

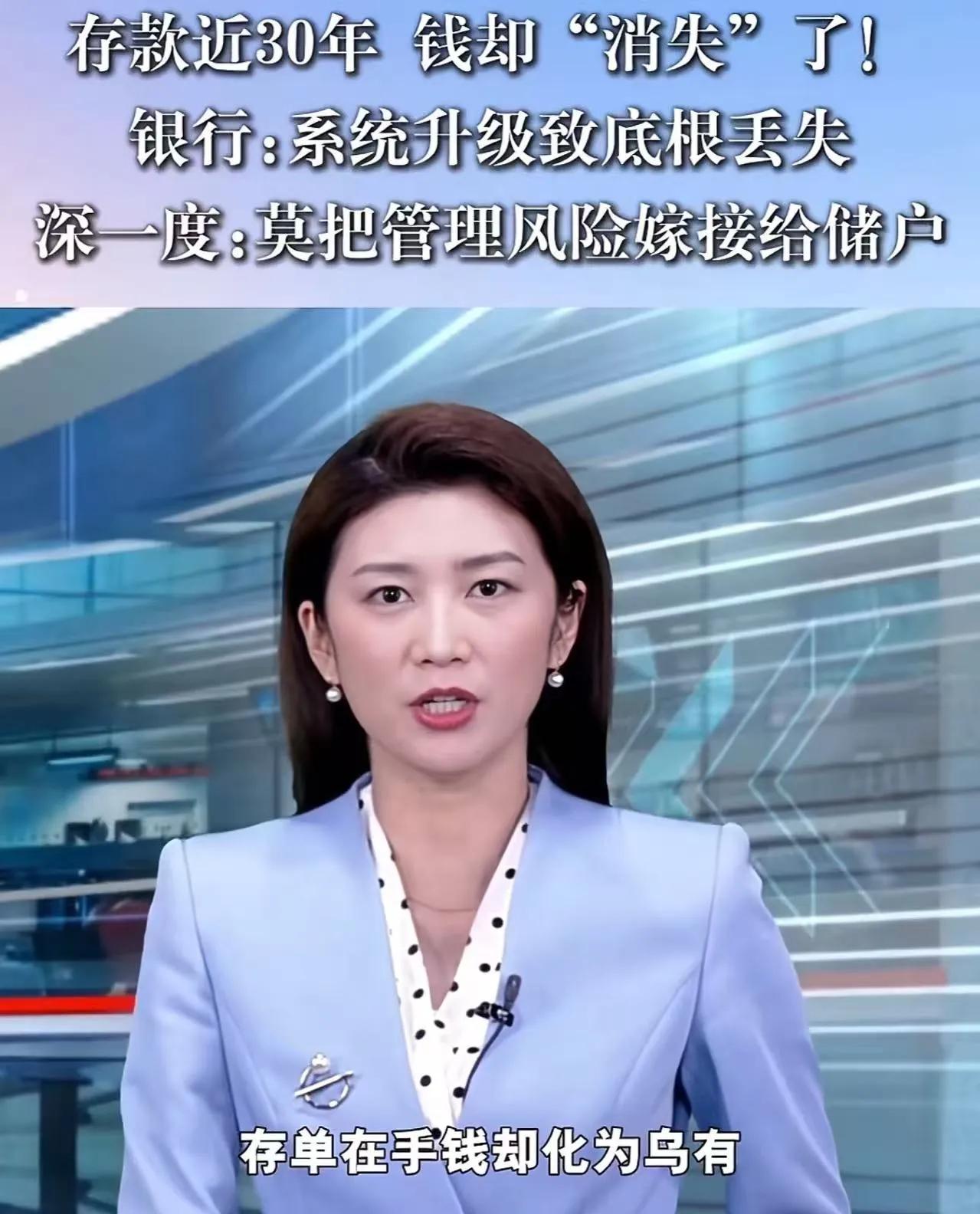

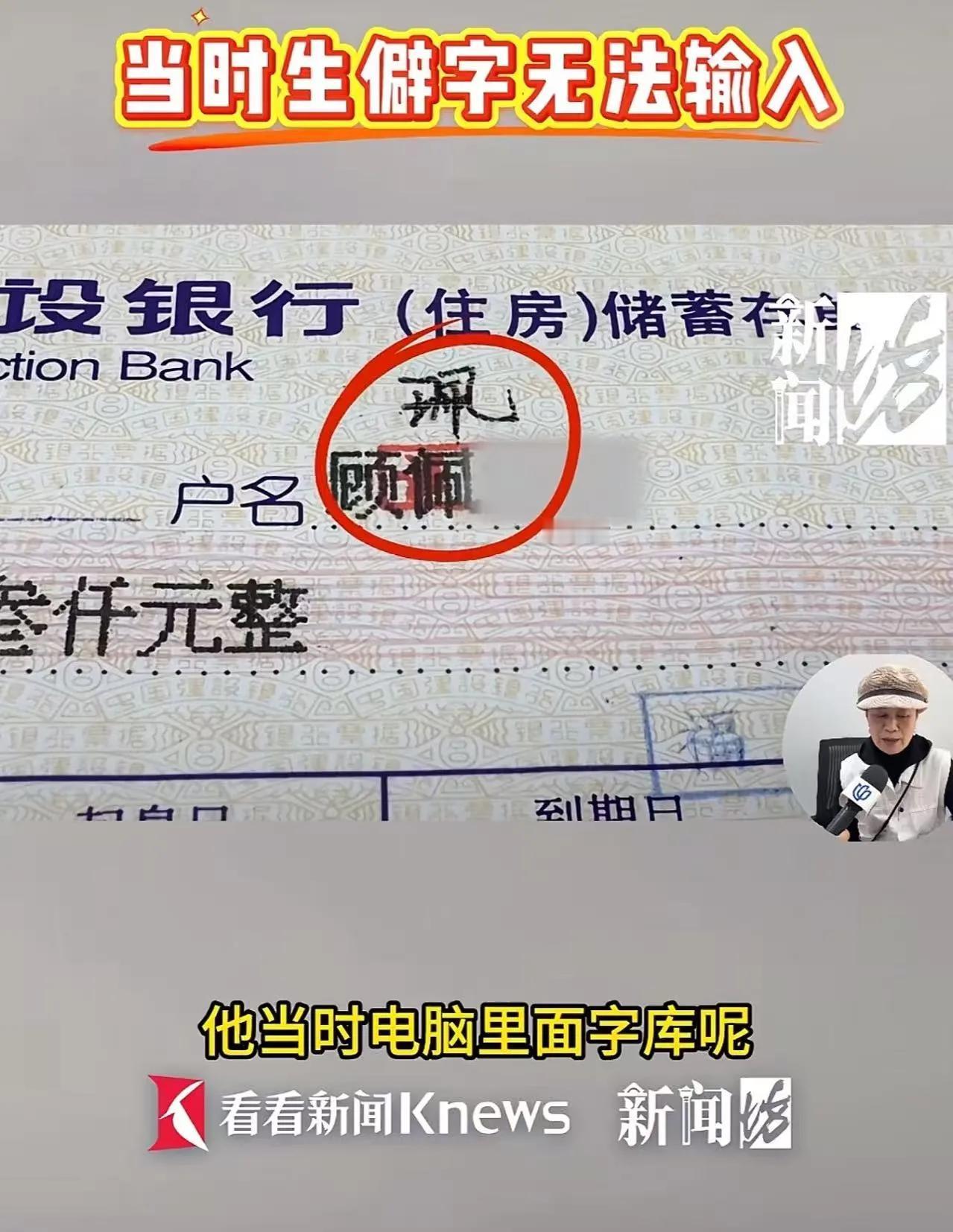

上海icon,大妈拿着两张28年前的定期存款单,去银行取钱,却被告知存单时间太长了,找不到她的存根,被拒绝取款。大妈:我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?网友:只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是你银行内部的事,与储户无关! 在这个信息飞速流转的时代,金融安全似乎变得比以往任何时候都更加重要,但与此同时,也暴露出一些令人扼腕的“制度盲区”。今天的故事,或许让我们重新审视“信任”与“责任”的边界。 一位上海的大妈,手里拿着两张28年前的定期存款单,满怀期待地走进了银行。她相信,自己多年的积蓄,凭着一张存单就能安全到账。可没想到,银行工作人员却告诉她:“存单时间太长了,找不到存根,不能取钱。”大妈满脸疑惑:“我有存单就证明我存了钱,存根找不到又怎么了?难道凭存单就不能取钱了吗?”这一幕,似乎折射出一个令人心碎的现实:在制度的缝隙中,普通储户的权益似乎变得如此脆弱。 这件事情引发了网友们的热议。有网友愤怒地表示:“只要存单是真实的,银行就应无条件兑付。存根找不到,难道就意味着储户的钱就可以被剥夺?”还有人质问:“银行是不是在搞‘人情账’,只要你存了钱,就必须给你兑现?存根只不过是个凭证,难道它比你的存款更重要吗?”更有人站出来呼吁:“银行应该对存单的真实性负责,而不是以‘存根’为由拒绝储户的合法权益。” 这场风波,折射出一个深层次的问题:在金融体系中,信任究竟建立在什么基础上?是存单上的数字,还是银行的信誉?更重要的是,制度的设计是否真正考虑到了普通人的权益?28年前的存单,或许已经成为一段尘封的记忆,但对大妈来说,它却代表着多年的辛勤和积蓄。她用存单证明自己的存款,却被制度的“存根”制度所卡住,仿佛她的权益在时间的长河中变得模糊不清。 这不仅仅是一个个案,更是千万普通储户的缩影。在金融服务日益智能化、数字化的今天,传统的纸质存单依然承载着无数人的信任和希望。可是,当制度设计没有与时俱进,甚至变得繁琐、刻板时,普通人就会变得无助和失望。 更令人深思的是,银行的“找不到存根”这一说辞,究竟是谁的责任?是存单的遗失,还是银行内部管理的疏漏?这背后隐藏着怎样的制度漏洞?如果制度不能灵活应对,反而成为保护银行利益的“护身符”,那么,谁又能真正保障普通储户的权益? 或许,我们需要的不仅仅是制度的完善,更是对“信任”的重新定义。信任,不应只是存单上的数字或存根的存在,更应是银行对客户的责任感和诚信。只有当制度真正以人本为核心,保障每一位储户的权益,才能让“存钱”变成一件安心的事情。 这件事情,激起了公众的共鸣,也让我们反思:在这个“金融大时代”,我们到底是在信任制度,还是信任那些默默守护我们财产的银行员工?我们又该如何在制度的框架中,保护自己的权益不被侵害?或许,只有制度的不断完善,才能让每一份存款都不再“遥远”,每一位储户都能安心存钱、放心取款。 最后,希望这场风波能引发更多的关注与讨论。让我们共同呼吁:金融制度的每一个细节,都应以人民的权益为出发点。只有这样,信任才能真正建立起来,金融才能成为我们生活的坚强后盾。毕竟,存款不是一纸空谈,而是千万家庭的希望与未来。取钱理由 存款取钱

云雁

自今日起以前的储蓄存根全找不到了,是不是所有储户就等于没存…

好人好事

欺诈市场