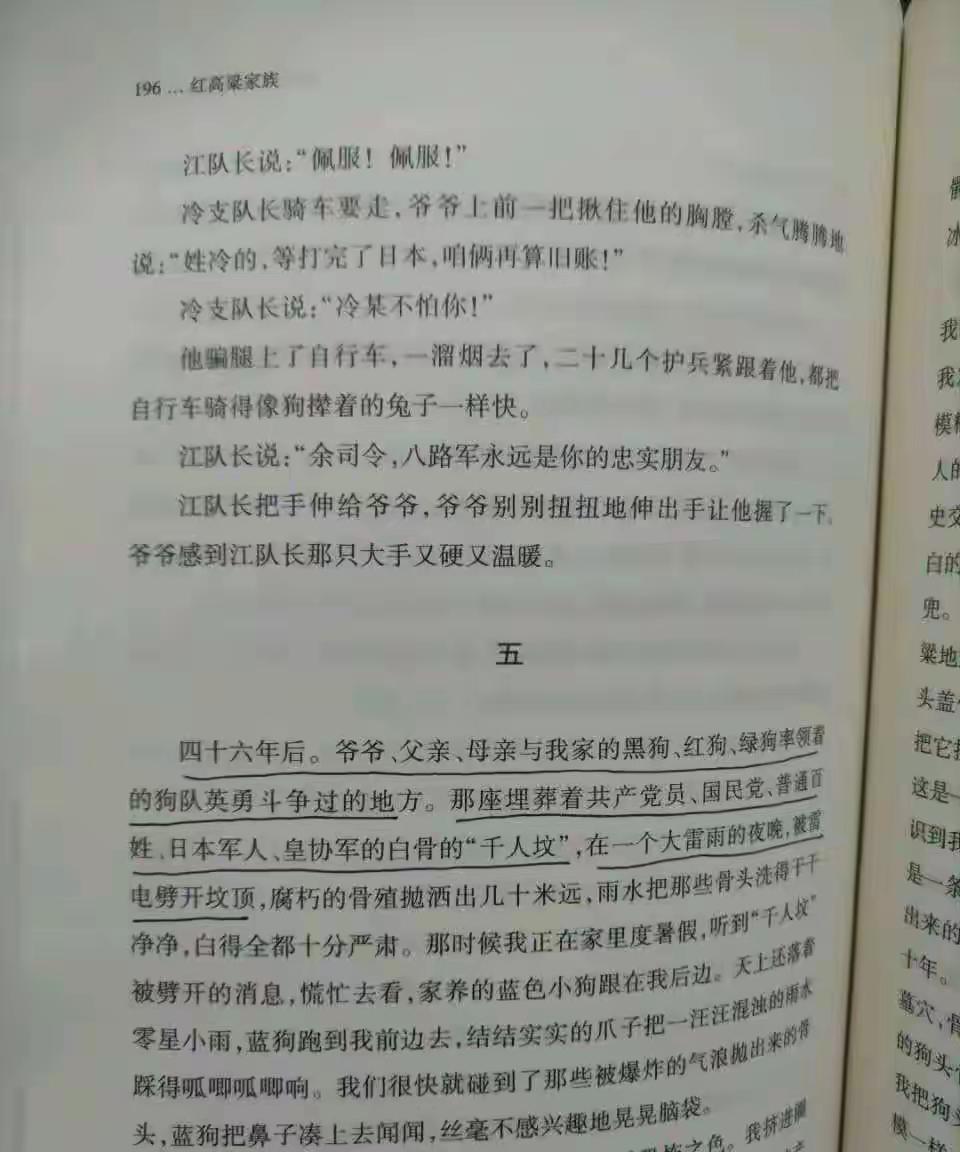

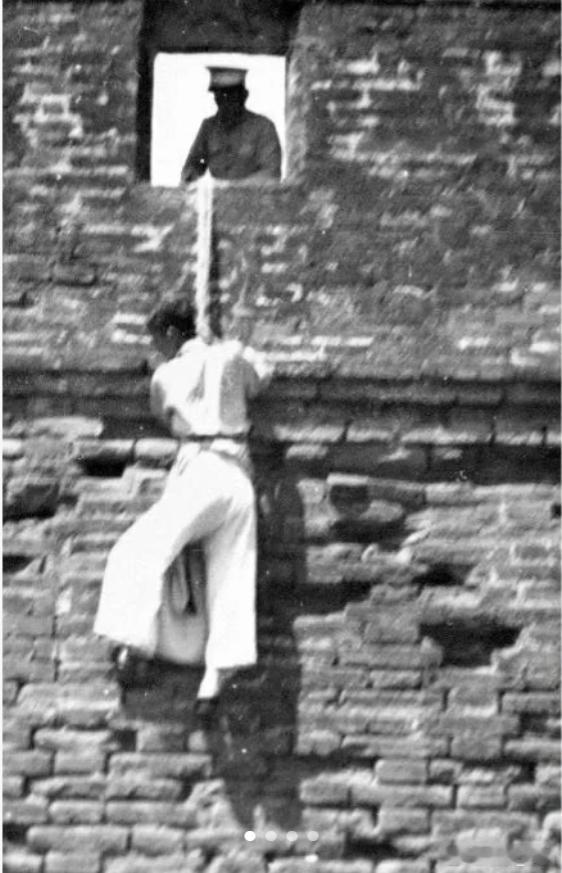

莫言36年前旧作惊现"敌我同坟" 诺奖得主笔下抗战叙事再引爆舆论 1937年南京城的三十余万冤魂尚未安息,731部队的罪证档案仍在发烫,莫言在1986年出版的《红高粱家族》中竟安排抗日军民与侵华日军"同穴而葬"。这段沉睡三十六年的小说情节近日被重新打捞,在社交媒体炸出深水炸弹。 时间轴记载着残酷对照:1937年冬季南京城墙下的血色,1945年战败仪式上的太阳旗坠落,1986年《人民文学》杂志刊登的红色封面小说,2012年斯德哥尔摩的诺贝尔奖颁奖词。四个时空节点在舆论场激烈碰撞。 高密东北乡的高粱地里,尸体与断枪一同在暴雨中腐烂,活人忙着用土酒麻痹神经。有读者愤怒拍桌:"这是往民族伤疤上撒盐!"文学评论家却坚持要看完三百页完整文本:"那个所谓合葬场景,分明是战争绞肉机里人性崩塌的隐喻。" 双方在互联网擂台上缠斗。反对派抛出血淋淋的数字:南京大屠杀30万、731部队3000例活体实验,质问"遇难者尸骨未寒,文学怎能模糊善恶界限?"支持者则搬出欧洲战后文学:"格拉斯《铁皮鼓》用畸形儿反思纳粹,大江健三郎透过痴呆儿凝视广岛,为何中国作家不能撕开战争脓疮?" 细读派翻出泛黄书页举证:所谓"同葬"发生在第五章暴雨后,其实是日军扫荡后的乱葬岗,野狗撕咬着不分敌我的残肢。有二战老兵后代留言:"我爷爷在徐州战场捡回过半截身子,战争从来不分贵贱地收割生命。" 争议背后藏着三代人的记忆断层。经历过配给制的老人坚持要"血债血偿",泡在动漫里的Z世代追问"为什么纠结老黄历",夹在中间的中年读者既怕触碰历史伤痛,又担忧记忆风化。某出版社编辑透露:"现在涉及抗战的书稿要过三道审读,生怕踩雷。" 当短视频把沉重历史切成15秒切片,当纪念馆访客在罪证展柜前比心自拍,我们究竟该给文学创作划出多少厘米的禁区?是把战争记忆真空封装在玻璃展柜,还是任其在文学熔炉里淬炼成刺向遗忘的匕首?说说你怎么看。 关于莫言小说,你对其的看法如何 莫言的作品你精读过哪几部