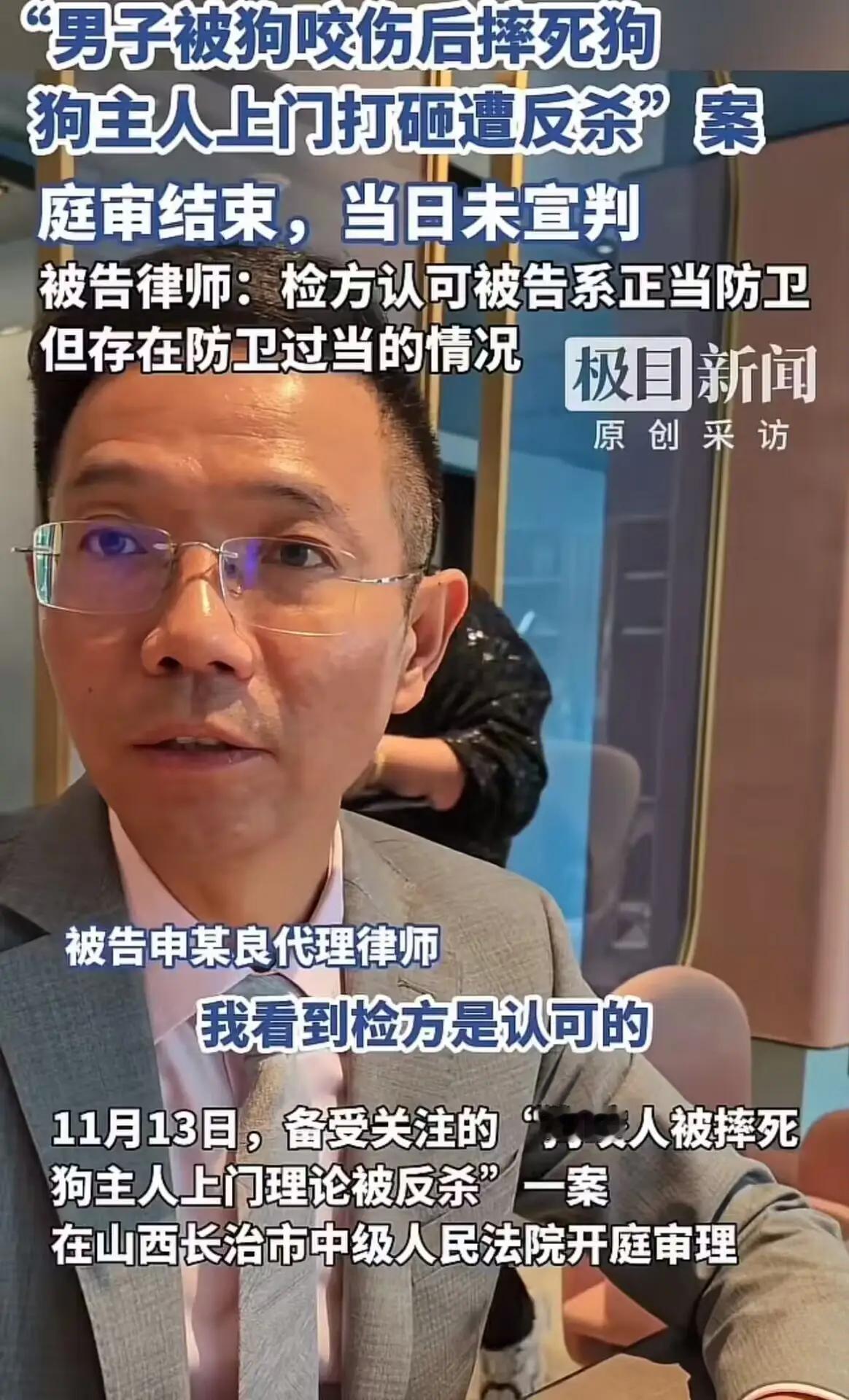

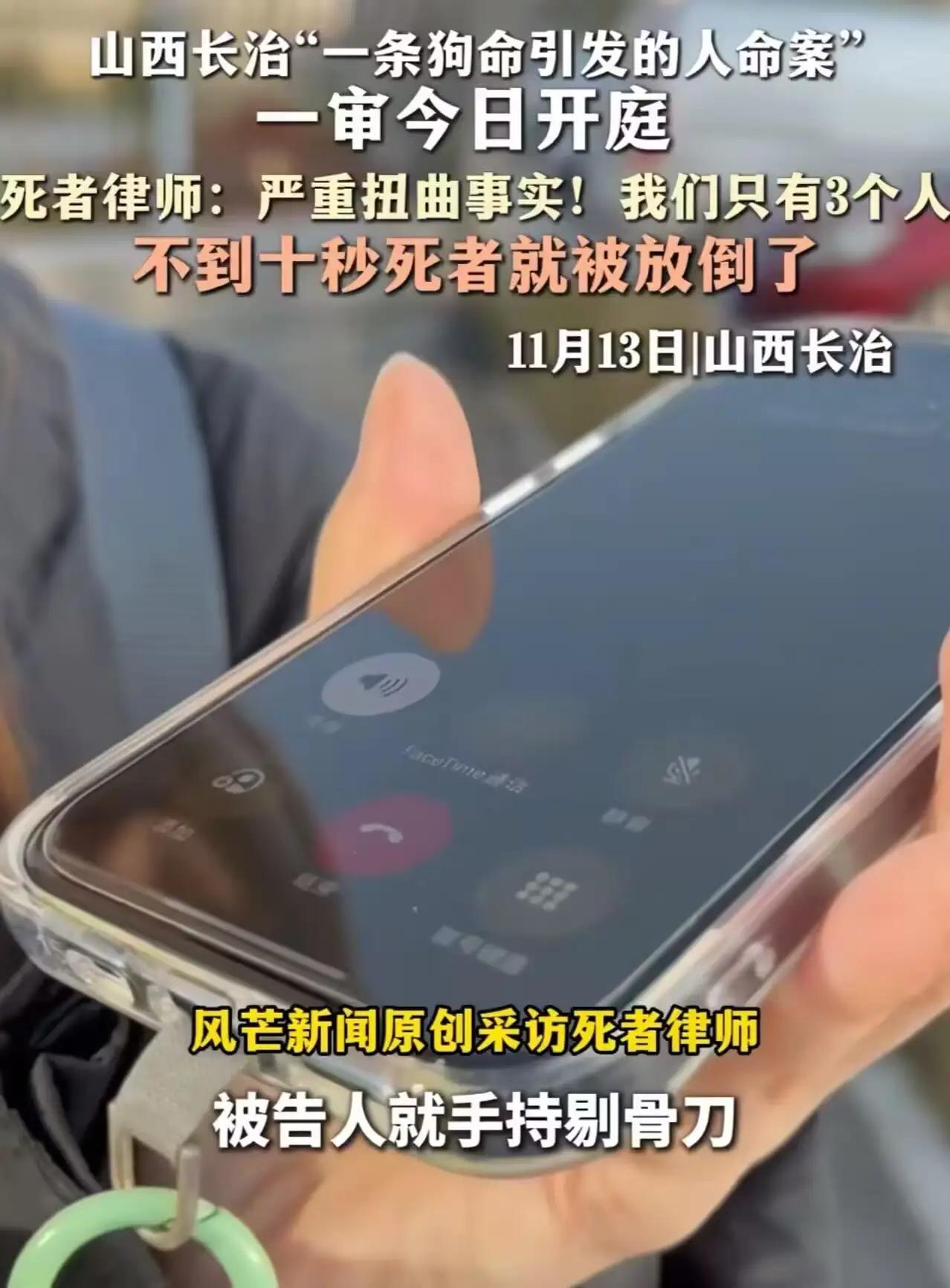

这起发生在山西长治的命案,表面上看似一场普通的家庭纷争,却在细节中折射出人性深处的复杂与社会责任的重压。更令人震惊的是,案件中的“正当防卫”辩词,将公众的情绪推向了一个极端——到底什么才是真正的“正当”?而在这背后,又隐藏着哪些我们必须正视的社会问题? 一场看似简单的家庭纠纷,暴露出的却是深层次的社会焦虑 事情的起因看似简单:死者妻子因家庭琐事砸了玻璃,随即被对方捅伤。按理说,这样的“冲突”应当是一次普通的家庭纷争,然而,警方认定为“正当防卫”的判决,却引发了巨大争议。死者妻子认为,对方的行为是故意伤害,不仅没有正当防卫的合理性,反而是蓄意伤人。 这反映出一个令人担忧的社会现象:在家庭、邻里甚至公共场合,冲突逐渐升级为“情绪的爆发”,而法律界定的“正当防卫”却变成了“有理有据”的辩护工具。一方面,公众希望法律能保护弱者,避免“以暴制暴”;另一方面,案件中的“正当”界限又变得模糊不清,导致舆论的扭曲和社会的不安。 “正当防卫”何以成为争议的焦点? 在法律上,正当防卫是为了保护自己或他人的合法权益免受不法侵害而采取的必要措施。它本应是“无过”的防止伤害的手段,但在实际判决中,却常常被“巧妙”地用来掩盖暴力行为。此次案件中,被告的行为为什么会被认定为正当防卫?这背后,是否存在着证据的偏差、判决的模糊,或者公众对“正当”的理解偏差? 死者律师的愤怒,正是对“事实被扭曲”的控诉。法律应是追求公平正义的工具,但在社会舆论的压力下,案件的真相常常被“包装”成某种“合理”的叙述。公众的情感被点燃,却忽略了案件的复杂性,也让法律的公正性蒙上阴影。 社会责任与个体情绪的碰撞 这起案件折射出一个更深层次的问题:当个人情绪失控,法律与道德的界限变得模糊,社会秩序就会受到威胁。很多时候,家庭矛盾因为一时的愤怒、误解而升级成无法挽回的悲剧。而公众在舆论中,容易站在“受害者”的立场,用“正当防卫”来为暴力行为辩护。 这让我不禁思考:我们是否在无意中助长了“以暴制暴”的氛围?法律的严肃性、正义的追求,是否在某些案件中被稀释成了“情绪的宣泄”?更重要的是,我们每个人都应学会在冲突中保持理智,用法律和理性去解决问题,而不是让情绪成为伤害他人的借口。 公众的愤怒与法律的无奈 案件中,公众的情绪像火山一样喷发:有人支持死者,认为“这么多刀还没死,怎么还算正当防卫?”有人则担心“司法偏袒暴力”,担心“法律被滥用”。这种情绪的激化,恰恰反映了社会对公平正义的渴望,也暴露出法律制度在某些细节上的不完善。 我们常说,“没有绝对的正义”,但在每个案件背后,都有一份沉甸甸的责任。法律应成为社会的底线,保护每一个人的生命权和安全感,而不是成为某些人“辩解”的工具。唯有如此,我们才能在纷繁复杂的社会中找到一条理性的道路。 结语:警醒每个人,守护家庭与社会的底线 这个案件让我们反思:在面对冲突和矛盾时,是选择冷静、理智的沟通,还是情绪化的发泄?法律的公正,来自于我们每个人对责任的坚守和对规则的尊重。 家庭、邻里、社会,是我们共同的家园。每一场冲突,都考验着我们的智慧与担当。愿我们都能以理性为灯塔,用法律和爱去守护每一份生命的尊严。 你怎么看待这起案件中的“正当防卫”争议?你认为社会在处理家庭暴力、邻里冲突时,是否还需要什么样的制度保障?欢迎在评论区分享你的观点,让我们一起为构建更理性、更公平的社会努力!命案深思 长治反杀案

用户10xxx04

正当防卫毋庸置疑。