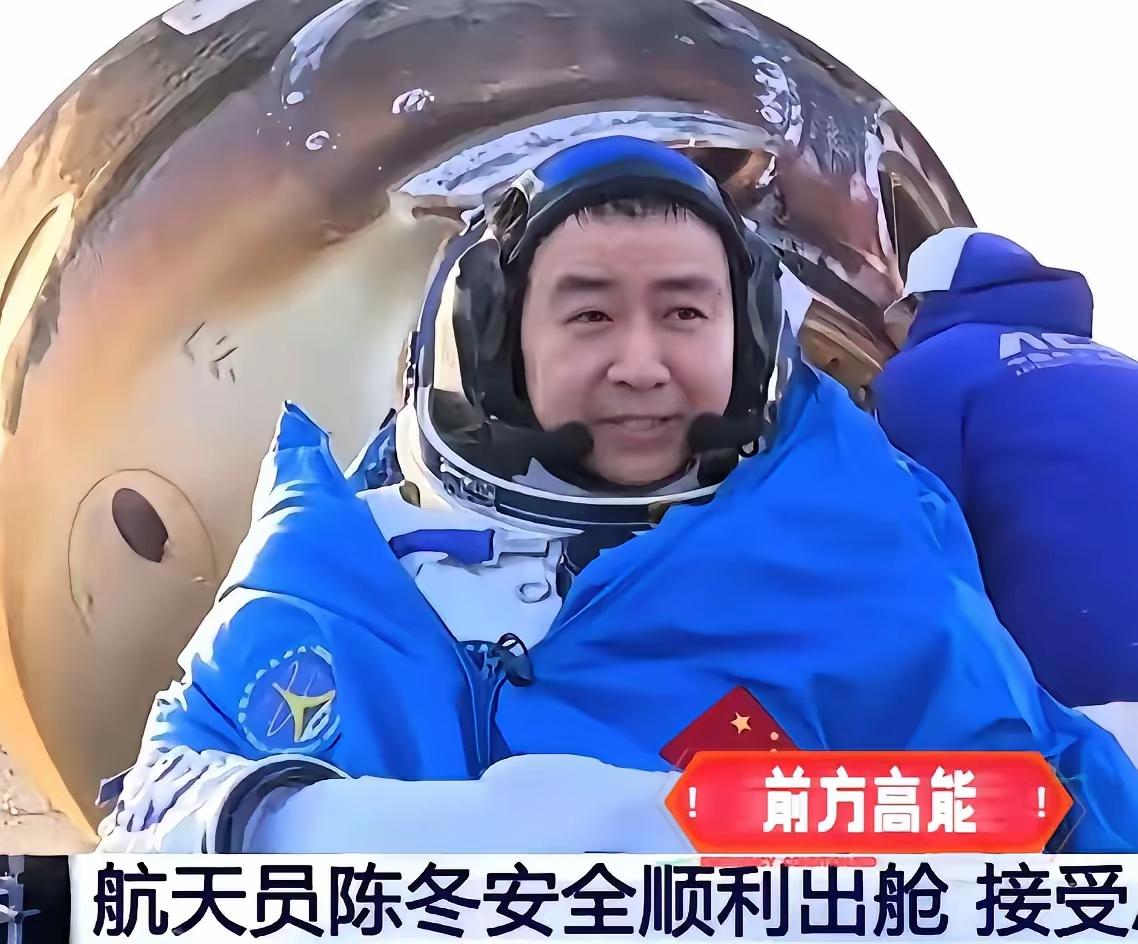

返回舱门撬开那道缝的瞬间,陈冬脸上还挂着太空环境留下的苍白,手臂却已经抬起来敬了个标准军礼。声音带着沙哑却异常扎实:“感谢伟大的祖国,让我们平安回家!”您可能不知道,这位老航天刚在天上漂了170多天,把中国航天员在轨驻留纪录又往前顶了一截。四次出舱作业,舱外累计硬扛20多个钟头——听说舱外服手套关节处都磨出毛边了,这种强度搁普通人早垮了。医护人员想先给他做快速评估(快速生理指标检测),他直接摆手,目光扫过周围挥舞五星红旗的搜救队:“没有祖国的托举,哪有我们的太空之旅?” 您是否想过,为什么航天员归来的首个动作总充满仪式感? 这里有个反常识的点:真正经历过极限环境的人,反而更抗拒滥情表达。2024年深圳航天展上有个互动装置让我印象极深——观众能体验模拟发射时的过载曲线(G值变化),有个初中生玩了三次后突然说:“这比坐过山车实在多了,毕竟没法按暂停键。”这话糙理不糙,航天员的每个动作都是高精度脚本与肌肉记忆的耦合(多系统协同运作),就连那句“感谢祖国”都是在地面模飞(模拟飞行)时反复淬炼过的条件反射。 但咱们别把事儿说玄乎了。航天系统的老法师们常念叨“上天前先接地气”,陈冬这次在轨期间还抽空给河南老家的乡亲们直播种太空菜苗。宝安区有个民营航天公司老板跟我吐槽:“国家队搞的是预后显著性(长远战略价值)项目,我们民企得先算现金流ROI(投资回报率)。”这话其实点破了航天产业的二元生态——一边是国之重器的长期主义,另一边是商业航天的快节奏迭代。 说到长期主义,有个细节特别戳我:航天员科研训练中心给每个乘组都配置了心理韧性(抗压能力)强化方案,包括在失重环境下进行神经肌肉功能性训练(防止肌肉萎缩的特训方法)。您猜怎么着?陈冬他们在天宫居然用VR设备模拟地面越野跑,这种操作好比让鱼学爬山——明明违反生理规律,却硬是靠科技给蹚出一条路。这就要提到航天医学里的剂量滴定(精准控制强度)概念:每次出舱作业前,地面支持团队会像老中医把脉一样调整任务时长,多一分钟都可能引发代谢性碱中毒(体内酸碱失衡)。 咱们换个角度想想,航天员为什么总爱用“回家”这个说法? 去年酒泉卫星发射中心附近有个牧民告诉我,每次火箭点火时他家的骆驼会齐刷刷抬头。这种天地联动已经渗进中国人的日常肌理——就像老广常说的“煲汤看火候”,航天工程讲究的也是火候:太早回收影响数据采集窗口,太晚又增加风险暴露。陈冬那套磨毛的手套现在估计已被科研团队当宝贝收着,这玩意儿比任何PPT都更能说明问题:舱外作业工具磨损阈值(安全使用上限)直接关系到下次任务装备迭代。 其实航天这事儿最怕的就是自嗨。有些自媒体动不动吹“碾压某国”,但业内人都清楚,国际空间站那帮老航天在轨驻留400多天的纪录仍是我们需要追赶的标的。真正值得说道的是中国航天的成本控制能力——用民营火箭公司CEO的话说:“国家队能把发射边际成本(每增加一次发射的额外成本)压到商业公司想哭。”这种规模化效应背后是无数个像陈冬这样的航天员拿命趟出来的安全冗余(备份保障机制)。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。