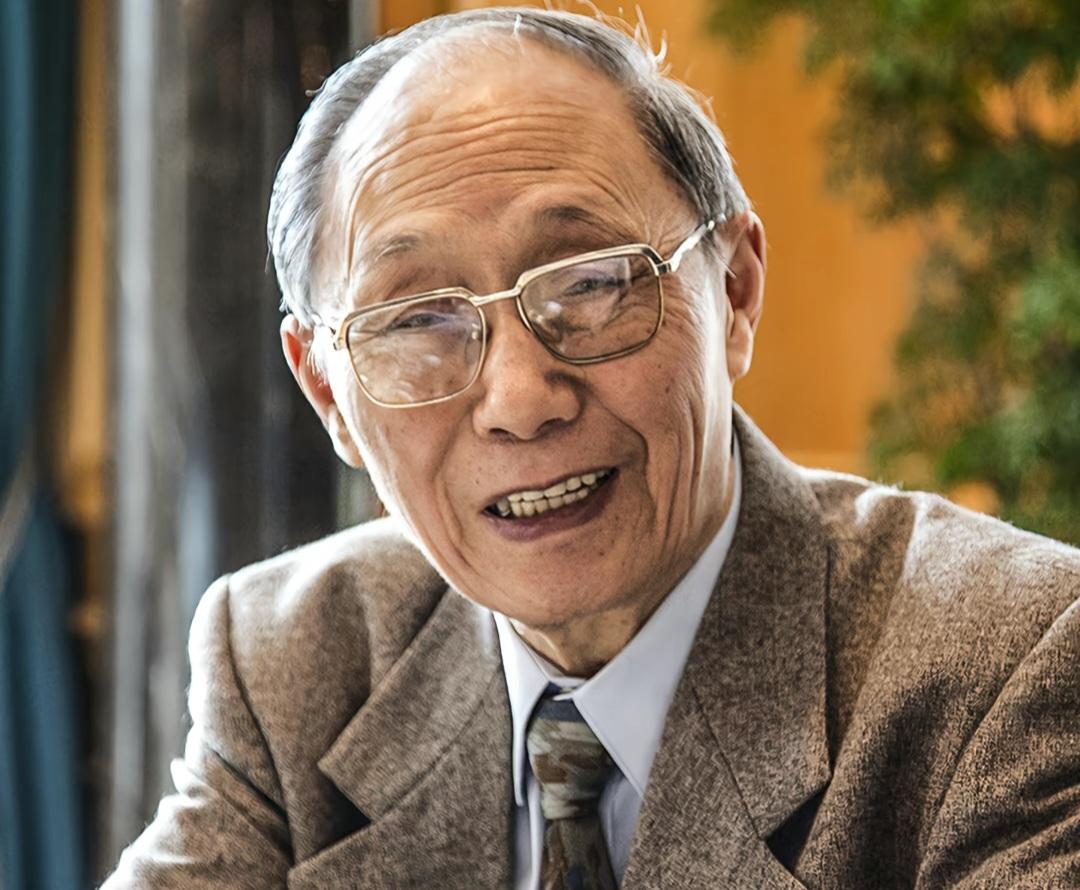

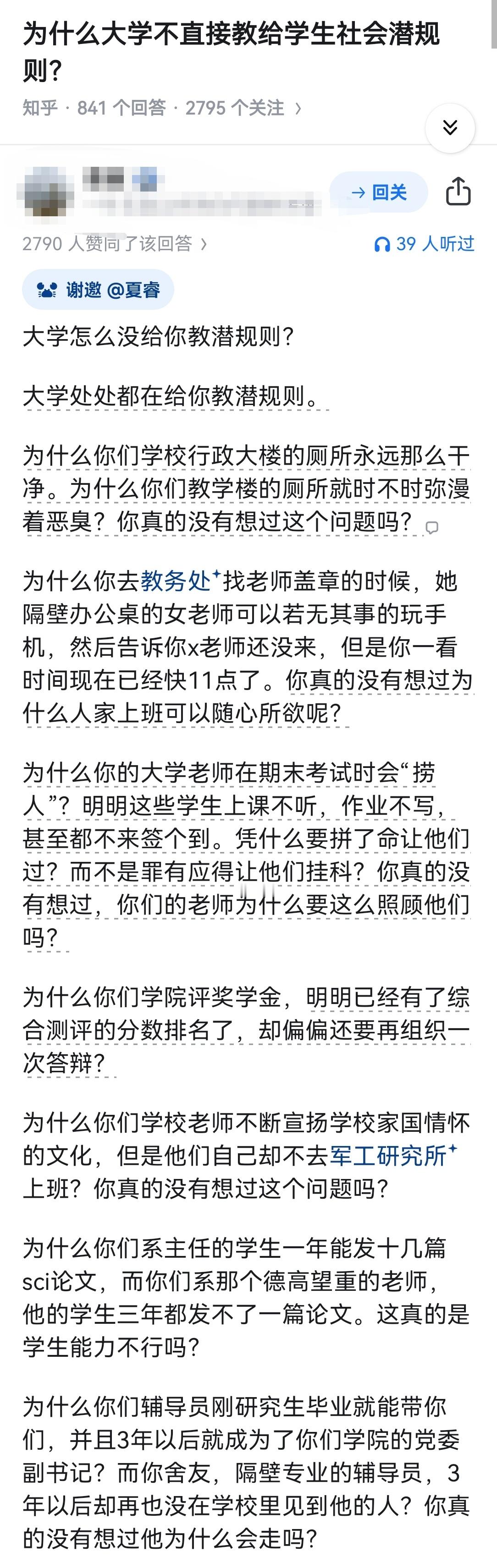

41岁的武汉大学副教授易中天递交完辞职信,头也不回地走了:“在这里待11年,连个教授都评不上,我还有什么好留恋的?”10年后这个“失败者”站在央视舞台上,一句“曹操要是活到现在,绝对是天天上热搜的霸道总裁”,让全国2亿观众记住了他。 易中天1947年生在长沙,早年经历过兵团生活,那时候响应号召去新疆插队,干了十年农工和文艺宣传队的活儿。 等他好不容易考上武汉大学中文系古代文学的研究生,那已经是1981年的事了。 毕业后,本该是顺风顺水的留校任教,可现实给他来了个下马威,因为是定向生,本来得回新疆的委托单位,可他的导师胡国瑞教授看重他的才华,死活不放人。 校长刘道玉站出来了,这位当时中国高校里最年轻的校长,动用了所有关系网,从教育部部长蒋南翔,到新疆自治区书记王恩茂,甚至许诺多送几个本科毕业生去新疆作为交换条件,才把易中天硬生生留在了武大。 刘道玉这事儿干得漂亮,不光是救了易中天的饭碗,还让他在中文系站稳了脚跟。 易中天后来回忆,这份恩情重得像座山,他把刘道玉视为精神支柱,甚至在刘道玉2025年11月7日逝世后,第一时间发文悼念,说他是“武大人心中永远的校长”。 易中天在武大教书,风格本来就野——他开的“文艺审美心理学”课,场场爆满,学生们挤破头听,学校里都传出“武大奇观”的说法。 他讲课不走老路子,总爱从美学、心理学切入,拉着学生聊人性、聊文化,那时候的武大在刘道玉手里,本来就是个“珞珈山的奇迹”,言论自由,师生平等,校长家门随时敞开,研究生答辩还能当面怼评委。 易中天在1984年还被提拔成中文系副主任,分管科研和研究生事务,1988年刘道玉突然被免职了。 刘道玉走后,武大的风气变了,那些老学究开始找茬,易中天的课受欢迎过头了,竟然有人合谋想取消他的授课权。 易中天没本科学历,这在当时的高校体制里就是硬伤,他成果一大把,论文、教学都出彩,可就是卡在副教授上,熬了整整15年,到1991年才勉强升副教授,那时候他已经44岁了。 易中天跨界历史,本不是专业出身,他的底子是文学和美学,可他硬是靠后天努力,啃遍史料,融会贯通。 他不满足于讲三国,还延伸到《先秦诸子百家争鸣》,聊孔子、老子、墨子的思想碰撞;后来又有《中国人的智慧》,用轻松笔触剖析中华文化的处世哲学。 这些作品不光卖书,还带火了大众对历史的热情,多少人原本觉得历史枯燥如教科书,经他一讲,就跟侦探小说似的,层层剥开人物的内心世界。 2009年,《品三国》那股“三国热”还在烧,他又开始酝酿36卷本的《易中天中华史》,从全球视野切入,反思帝国制度的兴衰,得失交织的中西历史进程。 他甚至参与电影《三国的星空第一部》的编剧和监制,2025年11月14日上映的这部动画片,把曹操拍成“其貌不扬却英气逼人”的孤勇者,挑战了刻板印象,引发热议。 成功从来不是直线,而是绕着体制的弯道狂飙,他从武大的“失败者”到央视的“学术明星”,靠的不是妥协,而是那股从刘道玉身上学来的改革精神——义无反顾,跌倒了爬起来。 刘道玉被免职后,没写过一个检讨字,坚持写书、演讲,抨击教育功利化、官僚化,直指病根。 易中天继承了这份韧劲,从闲话闲笔到巨著宏构,从小众课堂到全民热议,他证明了:知识分子不该只在象牙塔里自嗨,得走出去,搅动风云。 但也得警醒,体制的铁律还在,跨界虽好,却总有代价,他的争议,其实是时代给知识分子的试炼——你敢说真话,就得扛雷。