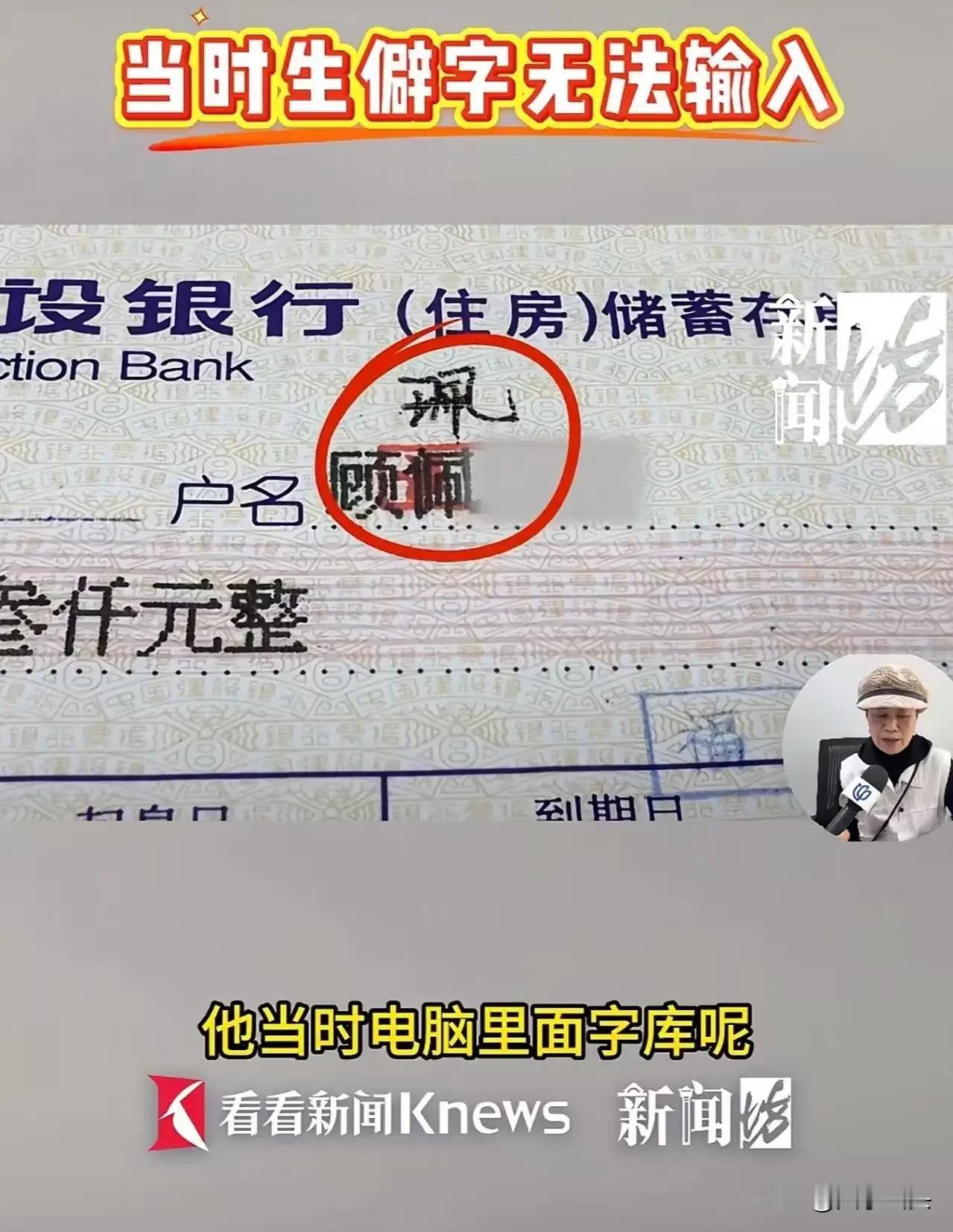

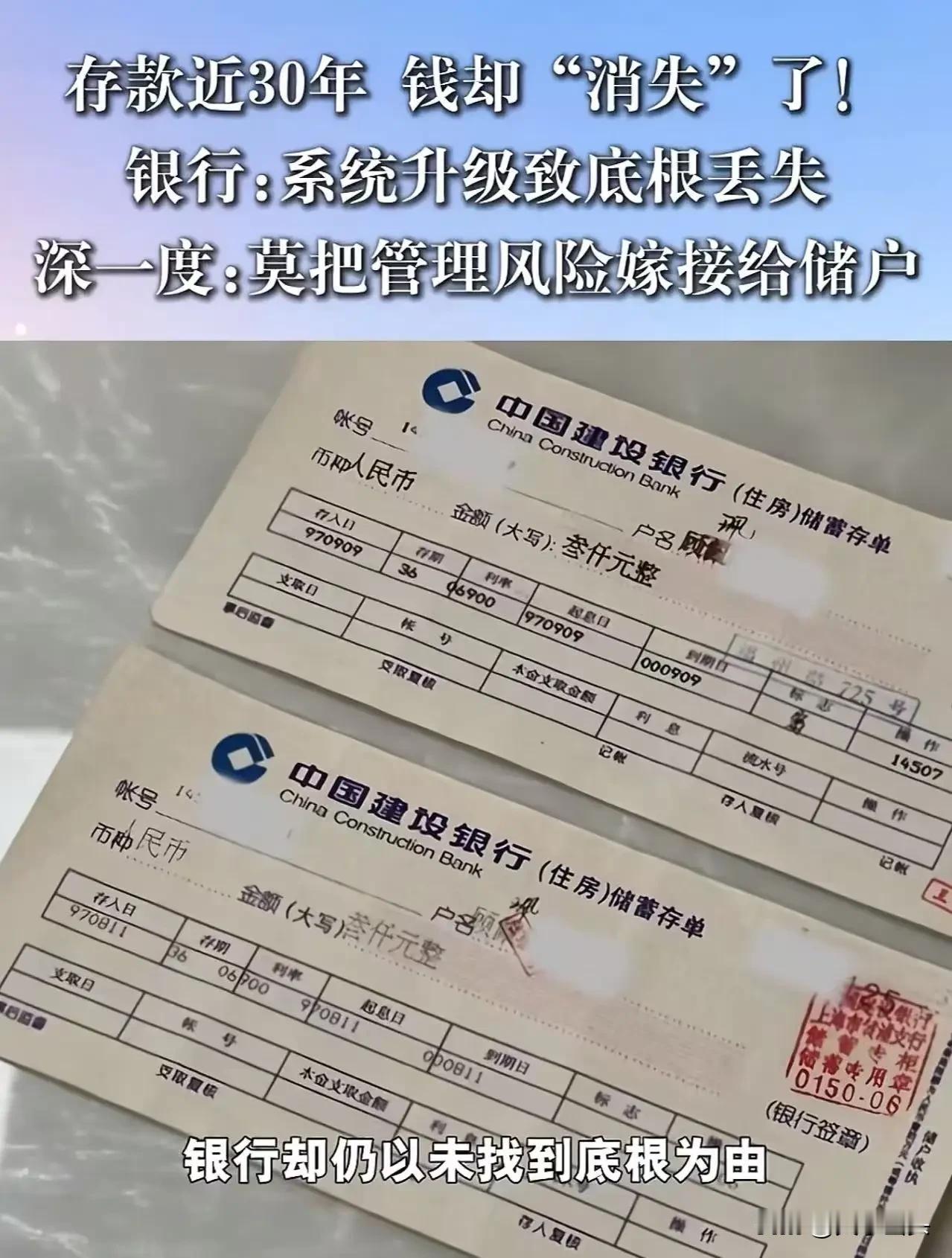

上海,大妈拿着两张28年前的定期存款单,去银行取钱,却被告知存单时间太长了,找不到她的存根,被拒绝取款。大妈:我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到了,凭什么不让我取钱?网友:只要存单是真实的,银行就要无条件兑付,找不到存根是你银行内部的事,与储户无关! 在这个信息爆炸、效率至上的时代,似乎我们对“信任”二字越来越麻木。尤其是在关系到每个人血汗钱的银行存款问题上,更是牵动着无数普通人的心弦。上海那位大妈的故事,或许只是千千万万个储户中的一个缩影,却深刻揭示了一个更大的社会问题:我们对“权益保障”的认知与期待。 那天,大妈手握两张28年前的存款单,带着满心的期待走进了银行。她相信,凭借那一纸存单,自己多年的积蓄终于可以安心取出。然而,迎接她的却是冷冰冰的拒绝——存单时间太长,找不到存根,银行就拒绝了她的取款请求。这一幕,令人心酸,也引发了无数网友的共鸣。 有人说:“只要存单是真实的,银行就应该无条件兑付。”的确,法律明确规定,存款凭证是储户的权益凭据,银行应当尊重和保障这一权益。可是,现实中,存管体系的缺陷、档案管理的疏漏,让许多储户像这位大妈一样,面临权益受损的风险。更令人担忧的是,一些银行内部管理混乱,存根“丢失”成了一种“常态化”的借口,成为挡在储户面前的“墙”。 这一切,究竟是谁的责任?答案显而易见:制度的漏洞和监管的缺失,让普通人变得如此脆弱。作为公众,我们应当站出来呼吁:保障每一个储户的权益,不仅仅是法律的要求,更是社会公平正义的体现。银行应当履行起应有的责任,完善档案管理体系,确保每一份存单都能被妥善保存和追溯。 更重要的是,这个事件也提醒我们,每个人都应该增强维权意识。存单、存根,是辛苦劳动的见证,也是未来权益的保障。无论是对银行的信任还是对制度的期待,都应建立在真实、透明和高效的基础上。 这位大妈的故事,不只是一个个案,它折射出的是我们整个社会对公平、诚信的呼唤。面对不公,我们不能沉默;在权益受损时,我们要勇敢发声。因为,只有每个人都敢于为自己争取,整个社会的正义与温暖才会更加坚实。 让我们共同期待,一个更守信用、更有温度的金融环境早日到来。毕竟,正义不应成为少数人的特权,而应是每一个普通人的底线。你怎么看?你身边是否也有类似的“存单故事”?欢迎留言,让我们一起为公平发声,为权益护航!