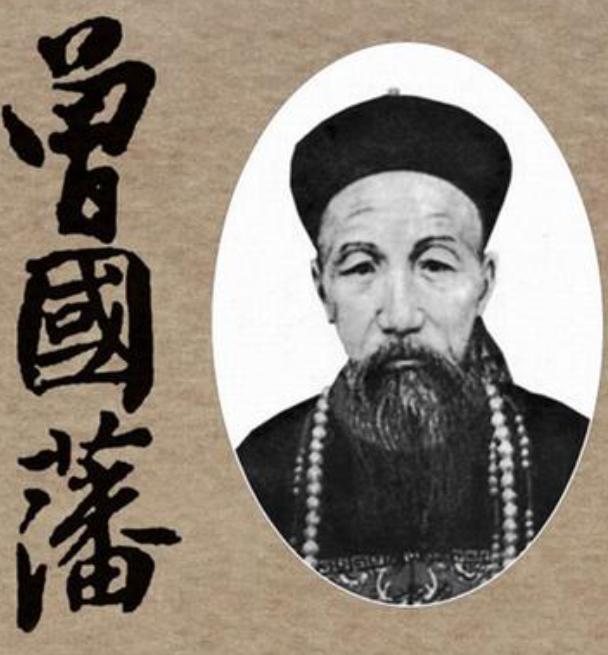

1910年,一名30岁的中国男人迎娶了一个15岁的法国少女。洞房花烛之夜,男子却趁新娘睡着,偷偷溜进隔壁房间,和36岁的岳母相拥。岳母:“我们终于能永远在一起了。” 卢芹斋推开那扇门时,巴黎的夜正深。隔壁房间里,奥尔佳——他名义上的岳母——静静地等着。这段有悖人伦的关系,始于双方的心照不宣 那卢芹斋三十岁,在巴黎的古董圈子里已小有名气;而奥尔佳,一家帽子店的女老板,已在巴黎深耕多年,积攒了不少人脉。两人自从在巴黎的广场上相识伊始——西方的热情奔放遇到东方的风流倜傥——就互相吸引。 如果两人至此携手的话,说不定能成为一段“佳人才子”的佳话。可惜奥尔佳不是一个省油的灯,卢芹斋不是她唯一的情人。在此之前她还有一个财大气粗的旧情人,这家帽子店就是旧情人给予她的。 对于这两个各具“特色”的情人,奥尔佳哪个都不想放手,于是她想到了个权宜之计,让自己十五岁的女儿玛丽嫁给卢芹斋。这样她既能和旧情人保持暧昧关系,也能随时和卢芹斋享受爱情。 故事讲到这里,读者们可能为奥尔佳处理两个情人的方式感到惊奇,但我要说的是,这个故事的真正主人公并不是奥尔佳,而是将迷得不能自已的卢芹斋,他的经历远比奥尔佳精彩。 风流韵事从来不是卢芹斋人生的主调,他真正在乎的,是那些沉默的、来自东方的古老物件。1880年,他出生在浙江湖州的一个小镇。那地方,山清水秀,却挡不住时代的洪流。 清朝正在崩塌,洋人来了又走,留下满目疮痍。年少时,他见过乡亲们为了一口饭卖掉传家宝,也见过外国传教士用几块银元换走一箱箱瓷器。那些东西,在他眼里不只是古董,是机会。 二十出头,他去了上海。在张静江的“通运公司”当学徒,每天接触的都是运往海外的文物。那时候,中国文物正像潮水一样外流,卢芹斋学会了怎么看货、怎么定价、怎么跟洋人打交道。他脑子活,手脚勤快,很快就被派往巴黎。 1908年,他在巴黎开了自己的第一家店——“卢芹斋画廊”。位置选得好,就在富人区,门面不大,里面却摆满了青铜器、玉器、佛像。西方人看这些东西,眼睛发亮——那是神秘的东方,是文明的源头,也是财富的象征。 卢芹斋懂得怎么撩拨他们的欲望,他不光卖货,还讲故事。拿起一件商周青铜爵,他会轻轻摩挲上面的锈迹,低声说:“这杯子,三千年前祭祀用的。帝王用它敬天,现在,它在您手里。”顾客听得入迷,价钱就好谈了。 但他的成功,背后是整片土地的伤痛。那些文物,很多来自盗墓、走私,或者是从破落贵族手里廉价收来的。有人说他是文化强盗,他不在乎。生意就是生意,乱世里,谁还讲情怀? 婚姻,也是生意的一部分。娶玛丽,与其说是爱情,不如说是为了站稳脚跟。一个中国男人在巴黎,要想融入上流社会,总得有点凭仗。年轻的妻子带来纯洁的形象,而岳母奥尔佳,则提供了人脉和掩护。 1911年,辛亥革命爆发。消息传到巴黎,卢芹斋坐在店里,半天没说话。窗外是欧洲的繁华,窗内是他刚从国内运来的一尊唐代陶俑。他知道,故乡乱了,文物会更便宜,也更容易弄到手。 但他也隐约感到,自己正站在历史的岔路口——是继续做这桩生意,还是回头?回不去了。他已经陷得太深。 之后的几十年,他成了西方最著名的中国古董商。昭陵六骏中的“飒露紫”和“拳毛䯄”被他经手卖给了宾夕法尼亚大学博物馆;大量的青铜器、壁画流入欧美。每次交易,他都亲自把关,细节从不马虎。 有人骂他卖国,他偶尔会冷笑:“国?哪个国?大清早亡了。”这话里带着刺,也带着无奈。他不是不明白文物的价值,但在那个时代,活下去比什么都重要。 1926年,他在巴黎建了“红楼”,一栋融合中式塔楼和西方装饰的建筑。那成了他的标志,也成了流亡华人的聚集地。有时候,他独自坐在顶楼,看着巴黎的灯火,会想起湖州的稻田。 二战期间,生意受了影响,他却没停下。纳粹占领巴黎,他设法把一些珍贵文物藏起来,战后才重新拿出来卖。有人说他投机,他耸耸肩:“乱世里,东西总得有个去处。”这态度,惹恼了不少人。可他也资助过华人留学生,帮过不少同胞。人性复杂,他从来不是非黑即白。 信息来源: 人民网|《古董教父卢芹斋:国际文物市场的幕后操盘手》 文|绝对反冲 编辑|南风意史