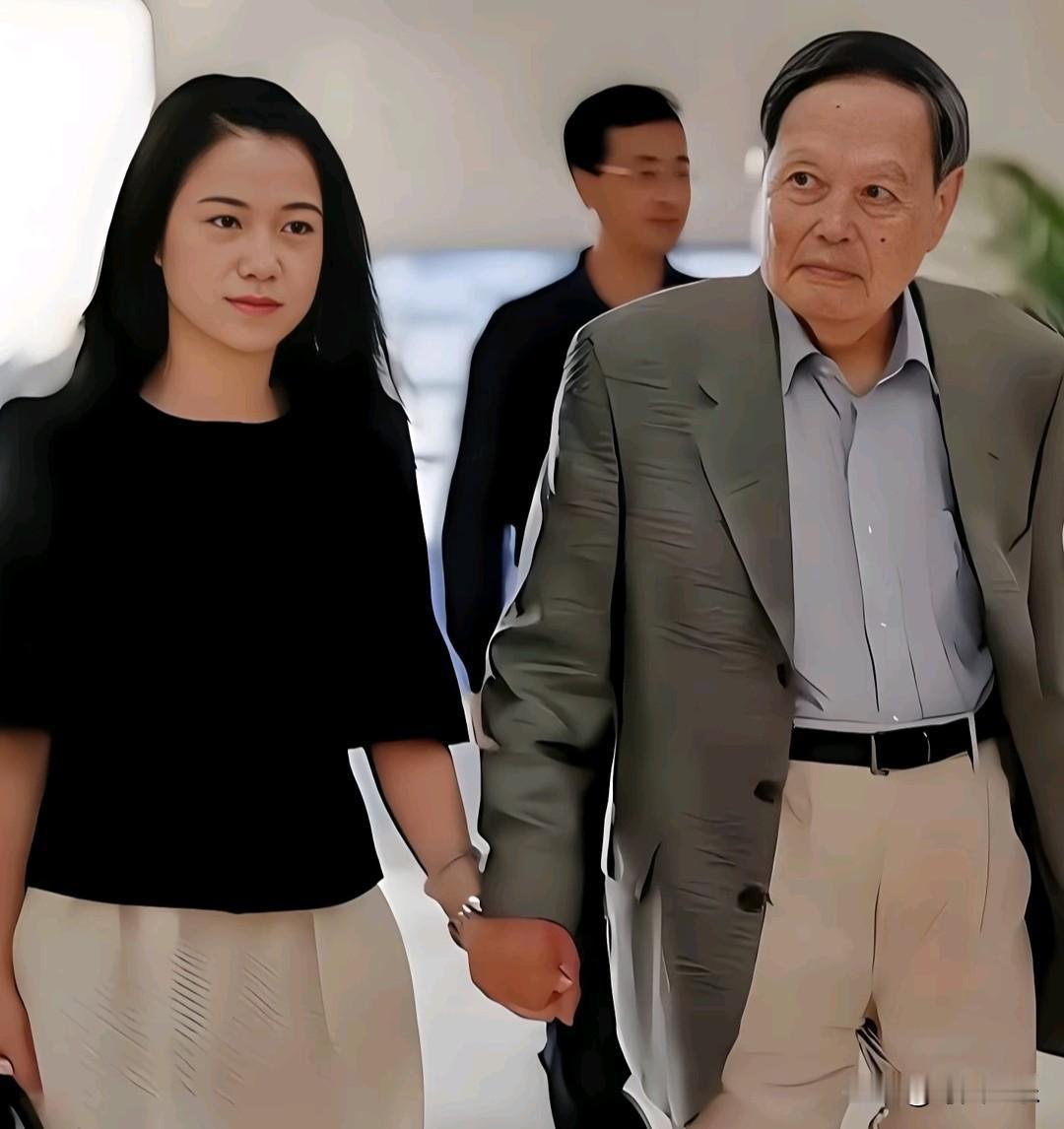

杨振宁离世后,49岁的翁帆穿着一双35元的帆布鞋,悄然搬离旧居,带走34箱沉重的手稿,她仍住在清华园内,只是从别墅搬到南区教授公寓,每日在食堂点两荤一素的便餐,清晨提着磨旧的帆布包,独自走向图书馆。 她带走的,是34箱堆积如山的杨振宁手稿,这些承载着岁月与思想的纸张,见证了一个科学巨人的传奇人生,她的每一天,不仅仅是在整理这些手稿,更是在与已故的丈夫进行一场没有言语的对话——每一页纸,每一份记录,都在透过翁帆的双手延续着杨振宁的学术生命。 这一幕看似平凡,却充满了深意,翁帆的低调、简朴与她的身份反差极大,毕竟她曾是世界著名物理学家杨振宁的妻子,然而,这样的转变恰恰引人深思。为何一个曾拥有无限可能的女人,选择了这样一种近乎隐退的生活?她的平凡生活背后,又隐藏着哪些值得我们深思的东西? 翁帆搬离豪宅,选择在教授公寓里度过余生,这个举动引发了社会各界的广泛讨论,有人认为,这是一种低调的生活态度,一种从繁华回归平淡的选择,而从学术的角度来看,翁帆对杨振宁手稿的整理与保存,不仅仅是物理意义上的“整理”,更像是在为历史做一个“复刻”。 那些手稿中,藏着的不仅是杨振宁的学术思想,更是一个时代的见证,翁帆的工作,正是把这些被时间遗忘的珍贵资料,从尘封的角落中找出来,赋予它们新的生命。 不可忽视的是,翁帆的角色已经发生了悄然变化,她从“杨振宁的妻子”转变为“学术的守护者”,她的每一次整理,都在延续着杨振宁的思想,她不仅仅是一个亡者遗产的整理者,还是学术生命的传递者。 这种深沉的责任感和对知识的敬畏,让人深感敬佩,而她的生活方式,也在无声地表达着她对这种责任的承担——没有炫目的名利,没有浮华的生活,只有不声不响地守护和耕耘。 从更宏观的角度来看,翁帆的选择,或许是对“成功”的重新定义,在大众眼中,杨振宁是举世瞩目的科学巨星,而翁帆,则是一个不曾站到聚光灯下的“配角”,然而,正是她那份对学术的深情与对责任的承担,才使得杨振宁的学术遗产得以保存与延续。 她的选择告诉我们,成功或许不仅仅是获得荣誉和名利,更是对责任的坚守和对使命的传承,她通过对学术的保护与整理,不仅在延续一个人的学术思想,也在为整个社会提供宝贵的智慧资源。 翁帆的生活方式,简朴到近乎冷淡,却极具力量,她的一举一动,透着一种对生活的深刻理解:不需要过多的外界评价和虚荣,内心的充实与对使命的认同,才是最值得追求的目标。 而她选择的简朴生活,也正是她对杨振宁一生学术追求的最深沉的致敬,她的行动为我们提供了一个深刻的思考——什么才是真正值得坚持的东西?是否每个人都应该像她一样,去寻找自己生命中的那份责任与使命,而不被名利所迷惑? 翁帆的故事,也许能够给许多人带来启示:在这个物质追求极度膨胀的时代,如何在繁华与喧嚣中找到内心的宁静,如何用平凡的方式承载起非凡的责任,如何将时间的积淀与知识的智慧传递下去,这是她留给世界的,不仅仅是三十四箱沉甸甸的手稿,更是一种超越个人的、为世人留下的思想遗产。 你怎么看翁帆的选择?她的低调生活和学术使命感给你带来了怎样的思考?

木木

善待自己,找个人嫁人,翁女士付出太多了

木木

致敬