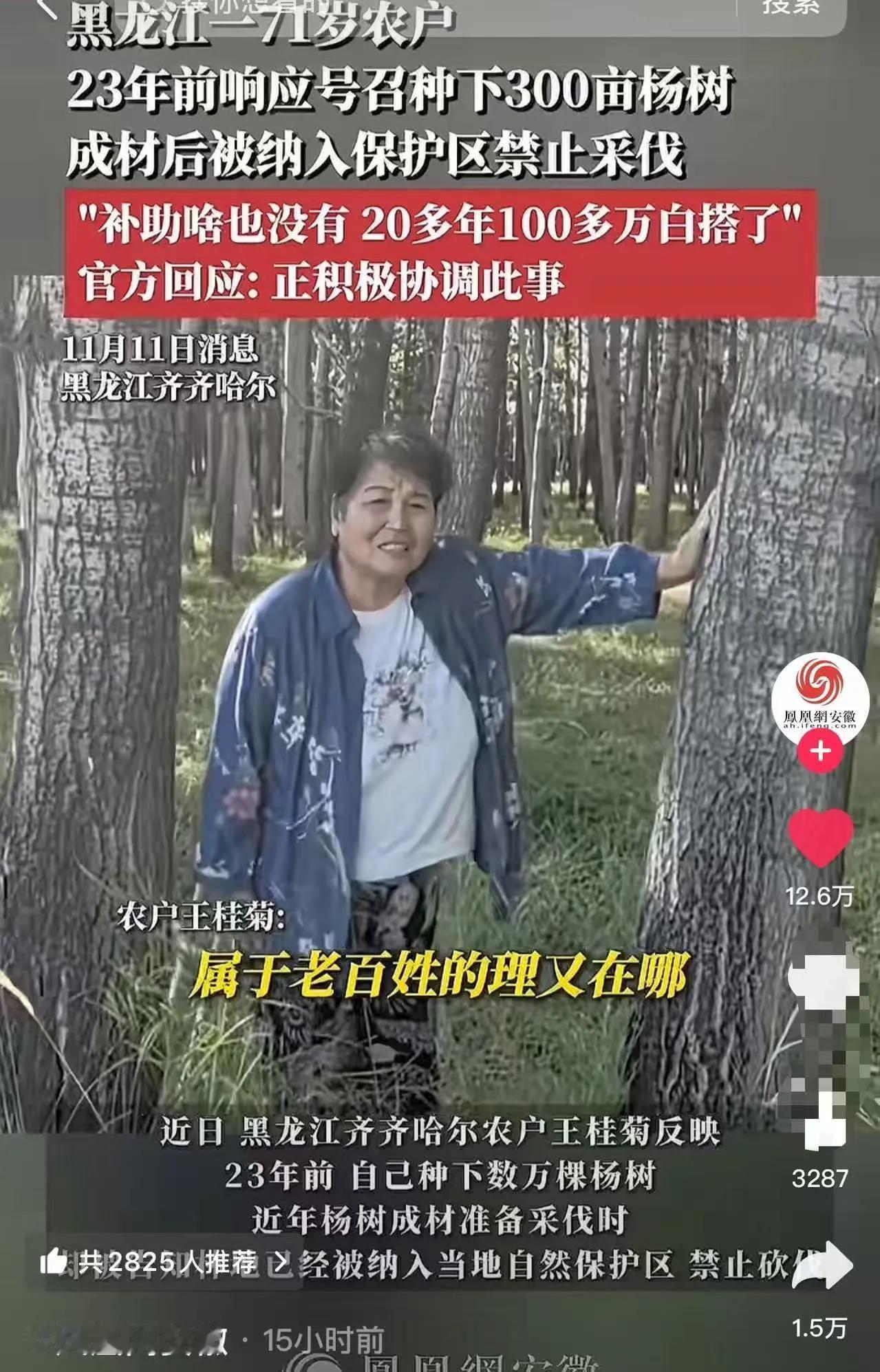

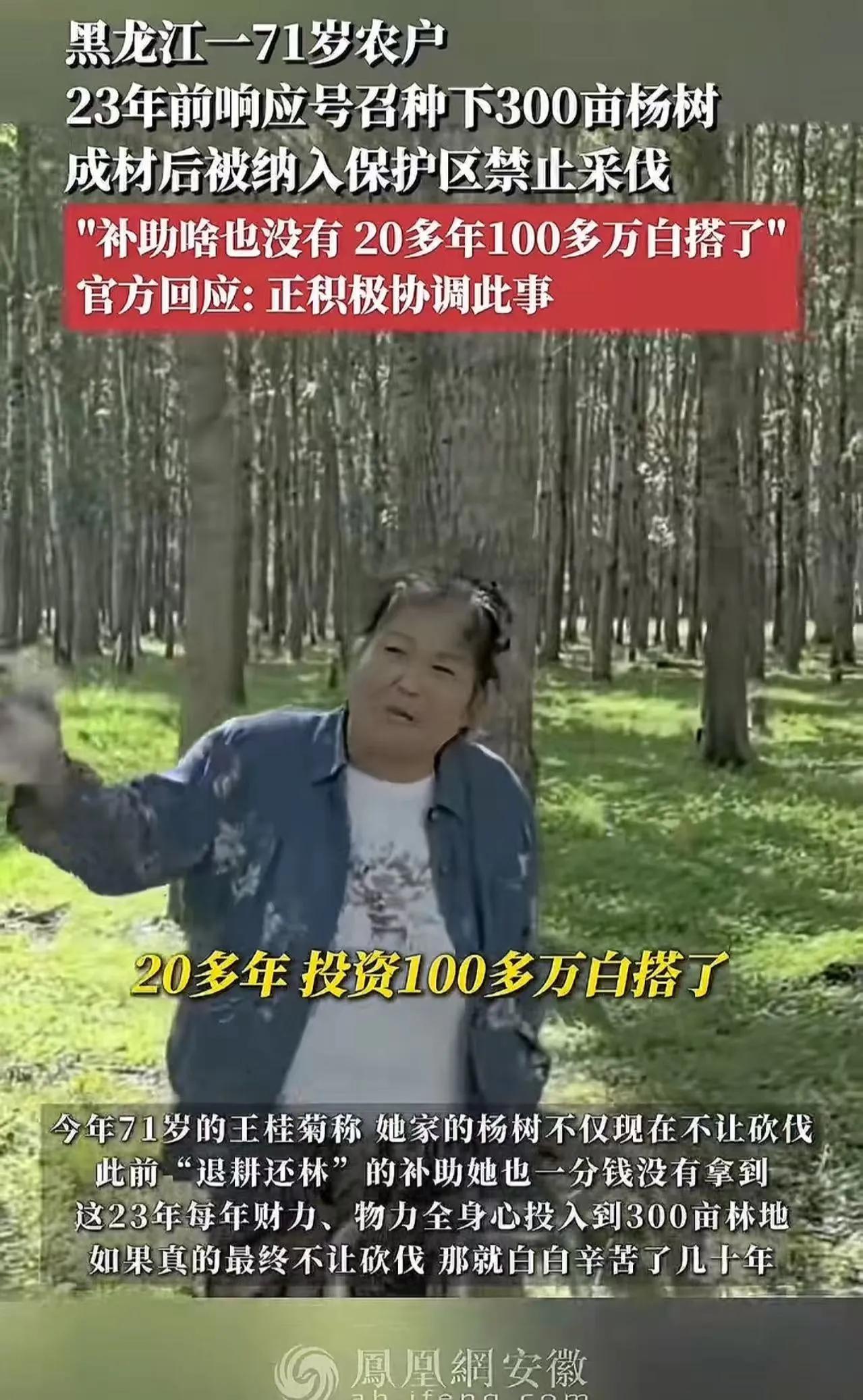

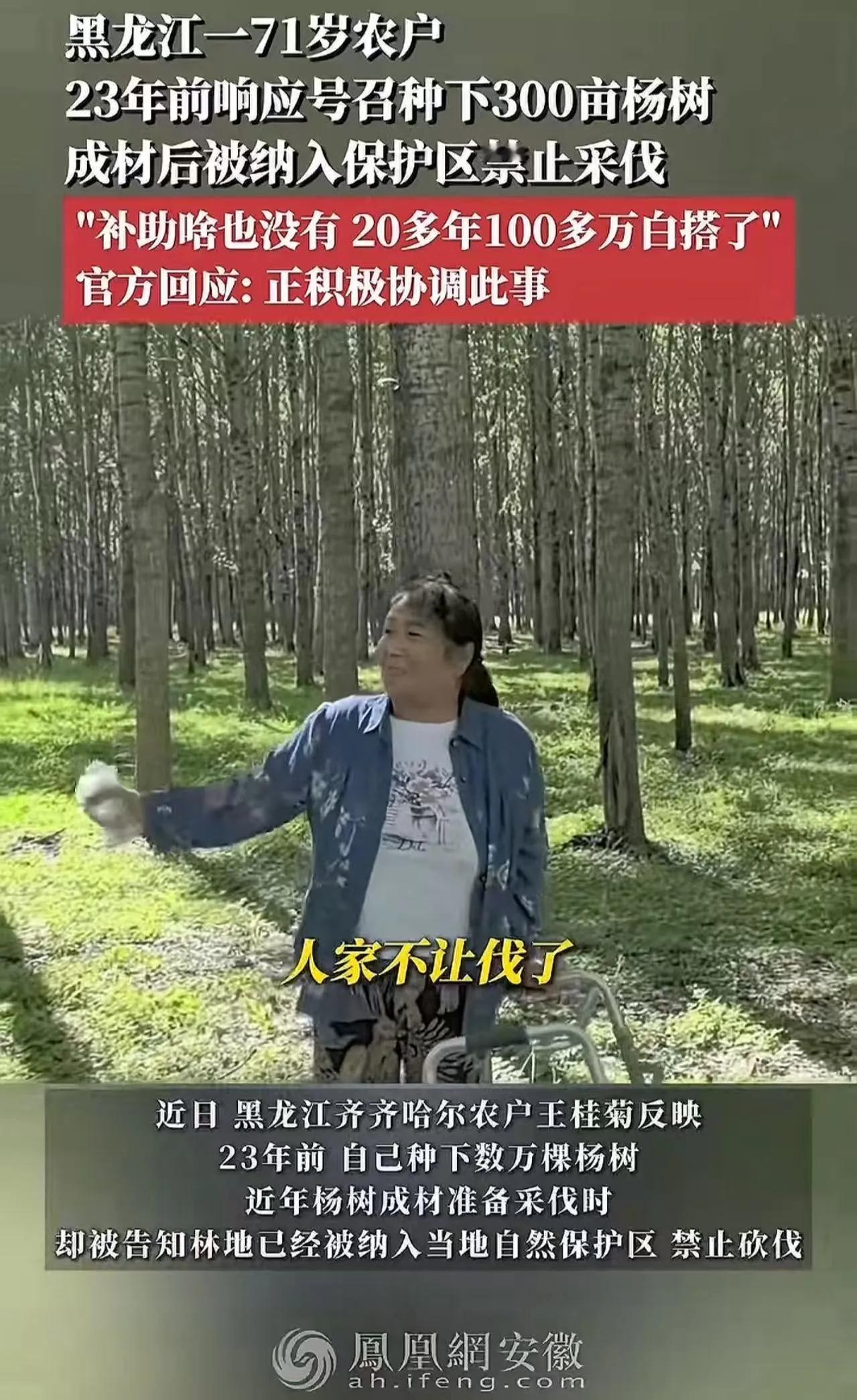

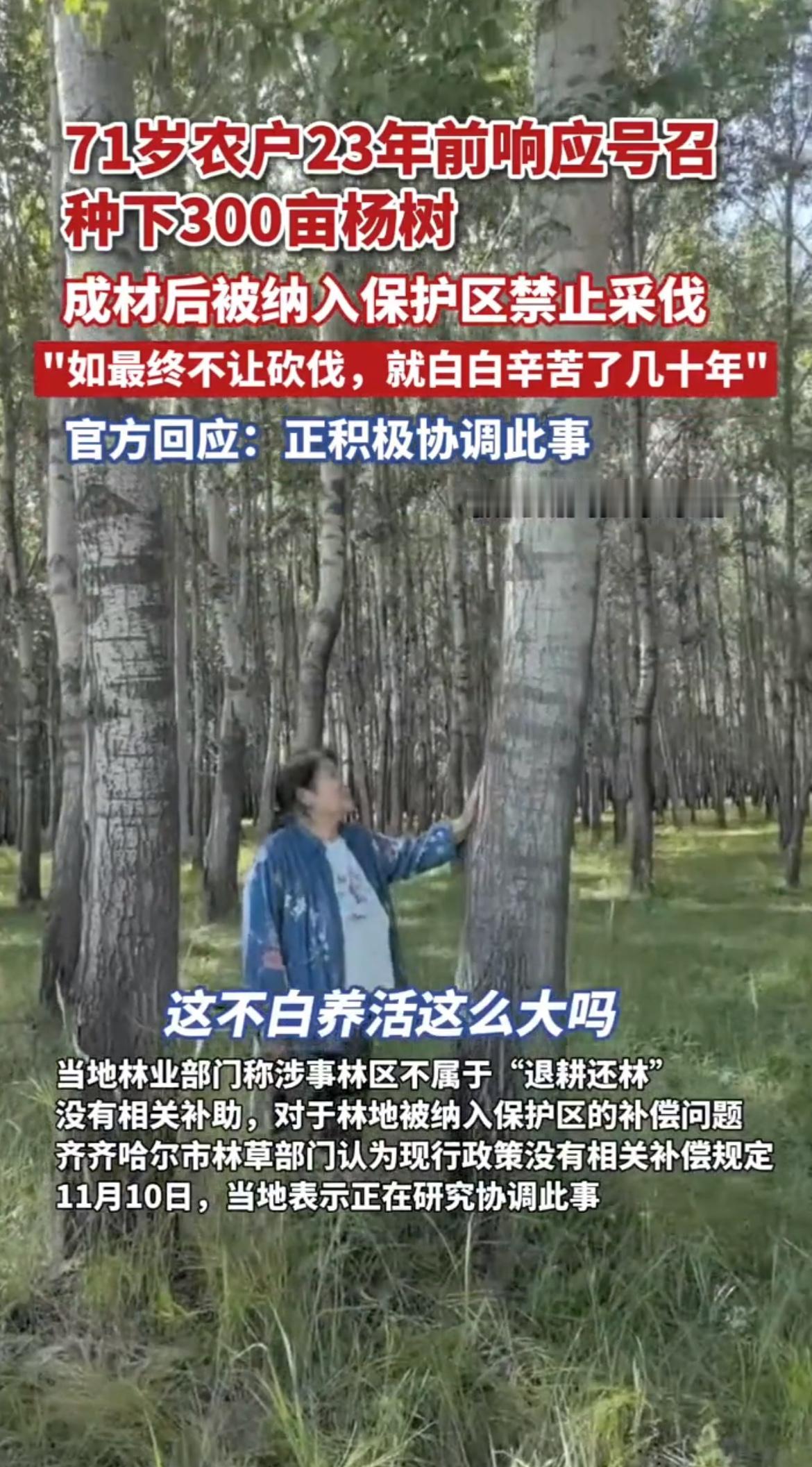

黑龙江的乡村故事,原本应该是一片希望和奋斗的土地,却因为一场“保护区”政策,让一位71岁的农户陷入了前所未有的困境。这不是一个孤例,而是许多基层农民心中的无声呐喊。 23年前,他响应国家号召,带领乡亲们在荒滩上辛勤耕耘,用汗水和坚韧种下了300亩杨树。那一片片绿意,曾是他对未来的希望,也是家庭的生计。多年辛苦浇灌,杨树渐渐成材,本该迎来丰收的季节,却突然被告知:你们的林地被划入保护区,禁止采伐,补助都没有! 这位农户站在曾经的“绿海”前,满眼是无奈和愤怒。“我投入了20多年的心血和血汗,花了100多万,现在却一无所有。”他的声音哽咽,却带着一股不服输的坚韧。 很多人可能会问:保护环境难道不是好事?当然,保护生态、守护绿水青山,是我们每个人的责任。但当保护变成了“无声的剥夺”,当辛苦一辈子的投入变成了“白搭”,这背后反映的,难道不是政策执行中的盲点和不公平? 这位农户的故事,或许只是千万基层农民中的一个缩影。在他们的世界里,土地不仅仅是生产资料,更是家庭的希望和未来的寄托。政策的制定或许出于大局考虑,但落实到每一块土地、每一个农户时,是否也应该多一些人性化的关怀? 官方回应说:“正积极协调此事。”这句话听起来很正式,但对于那位农户而言,却像是一句空话。协调的过程,也许漫长而艰难,或许充满了繁琐的程序和无休止的等待。而在等待的同时,他的梦想、投入、心血都在逐渐被时间侵蚀。 我们不禁要问:保护环境的同时,是否也应该考虑到那些默默耕耘、用汗水浇灌土地的农民?他们的付出,难道就应当被“保护区”政策一刀两断? 这不仅仅是一个个体的悲剧,更是一个制度与人性的考验。我们期待,政策能在保护生态的同时,兼顾公平与温度,让那些曾为土地付出一切的农民,能在绿色的未来中找到一份尊重和保障。 这片土地,曾是他们的希望,也是他们的责任。希望有关部门能够真正走到农民身边,听听他们的心声,让“保护”不再成为“剥夺”,让“绿色”成为每一个农民心中最温暖的底色。 因为,只有真正理解和尊重每一份付出,社会的绿色梦想才能走得更远、更稳。让我们为这些默默奉献的农民发声,也希望他们的故事,能引发更多人的关注与思考。毕竟,绿水青山,是我们的共同家园,而守护它的责任,也应属于每一个人。乡村故事 农家真实的故事