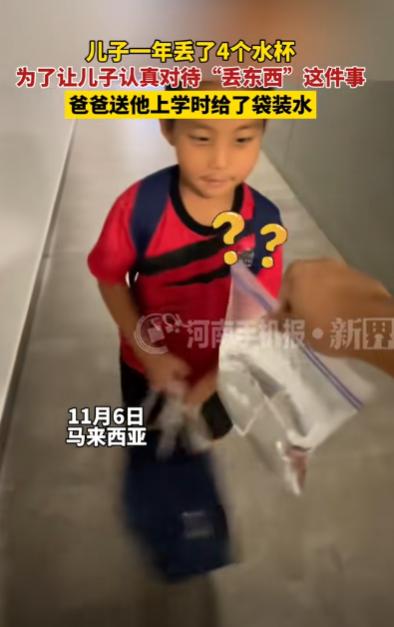

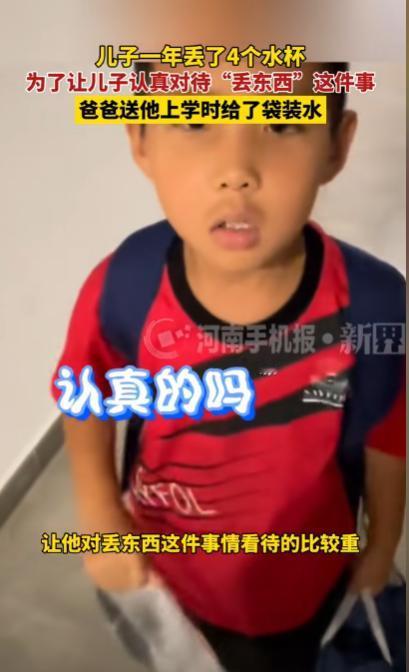

“笑不活了!”一小男孩上学频繁丢水杯,弄丢4个水杯后小男孩的爸爸终于忍不了了,最终爸爸做了一个决定,不给儿子买水杯了,直接拿一个袋子装好水给他带去学校。 最近,家长赵先生的一段分享在社交平台引发热议。 赵先生的儿子今年刚上一年级,活泼好动的性格让“保管物品”成了难题。 入学第一天,孩子背着崭新的书包,手里攥着特意挑选的奥特曼吸管杯,蹦蹦跳跳地走进校园。 可谁能想到,这个贴了姓名贴的杯子,只陪伴了他三天,周三放学,孩子低着头告诉爸爸,杯子落在操场,回去找时已经不见了。 刚入学可能不适应,慢慢就好了,赵先生安慰自己,又买了一个口碑好的防摔保温杯。 这次他格外细心,在杯身刻上孩子的名字,杯底粘了迷你定位贴,还反复叮嘱孩子“喝完水就放进书包侧兜”。 可一周后,定位贴显示杯子在学校储物间附近,找了半天却一无所获,老师推测可能是其他同学拿混后误拿回家了。 接下来的两个月,赵先生又换了两个杯子:朴素无装饰的塑料杯,孩子用了半个月,在美术课后忘记带回教室。 带醒目红绳的运动壶,因为放学时追着同学跑,随手放在花坛边就忘了拿。 当孩子举着空书包说“对不起爸爸,杯子又丢了”时,赵先生看着孩子泛红的眼眶,既心疼又疲惫。 四次买杯花了近三百元,每次丢杯都要联系老师、问保安、在家长群发消息,耗时耗力不说,孩子也总因为这事情绪低落。 试过讲道理,告诉孩子“自己的东西要负责”;试过定奖励,承诺“用到期末就买遥控汽车”;甚至试过让孩子自己找杯子,可这些方法要么被孩子当成耳旁风,要么让他越发抵触。 第四个杯子丢失的当晚,赵先生翻看着手机里的购杯记录,突然萌生了一个念头:与其反复补救,不如让孩子亲身体验后果。 第二天一早,赵先生没有去超市,而是从厨房拿出一个干净的食品保鲜袋,装了半袋温水,怕漏水又套了一层袋子。 除此之外,还用红绳子在袋口绕了三圈系紧,递到孩子手里,这是你今天的水杯,丢了就没有新的了,得自己想办法喝水。 孩子接过轻飘飘的塑料袋,手指捏着绳结愣了几秒,眼神里满是惊讶,却没敢反驳,低着头提着水袋走出了家门。 孩子带水袋上学的场景,被校门口的老师拍了下来,照片里,小男孩把水袋紧紧夹在胳膊下,走路放慢了脚步,生怕不小心洒出来。 据老师说,当天课间,同学们围着他的水袋好奇讨论,有人说“这个杯子不用怕丢”,有人问“会不会漏到书包里”,没有一个人嘲笑他。 孩子自己也格外小心,喝水时慢慢解开绳结,喝完又仔细系好,放学时居然把空空的塑料袋完整地带回了家。 看到他把塑料袋递过来的那一刻,我就知道这招没白试,赵先生说,从那以后,孩子喝水时总会下意识检查水杯,放学前会主动摸一摸书包侧兜。 现在父子俩还约定了“放学三查”:查水杯、查文具、查外套,再也没出现过丢东西的情况。 教育专家李玫瑾在一档育儿节目中也曾提到,低龄儿童责任意识薄弱,抽象的说教很难奏效,让孩子在可控范围内承担行为后果,比反复叮嘱更能培养责任感。 这个看似简陋的塑料袋,装的不仅是温水,更是一份沉甸甸的成长礼物,在物质丰裕的当下,很多孩子习惯了“想要就有”,却忽略了物品背后的劳动与付出。 赵先生的做法,没有批评指责,没有空洞说教,而是用一次特别的体验,让孩子在实践中明白“物品来之不易,丢失要担责”。 育儿路上,没有放之四海而皆准的公式,却有最真挚的用心。 赵先生的故事告诉我们,教育不是“硬刚”,而是“巧引”;不是替孩子收拾烂摊子,而是让他们学会自己承担。 当孩子从小懂得珍惜物品、对自己的行为负责,长大后才能更好地把握机会、守护信任。 那个提着塑料袋上学的小男孩,或许还不懂“责任”的深刻含义,但这次特别的经历,一定会在他心里埋下一颗种子,在未来的日子里生根发芽。