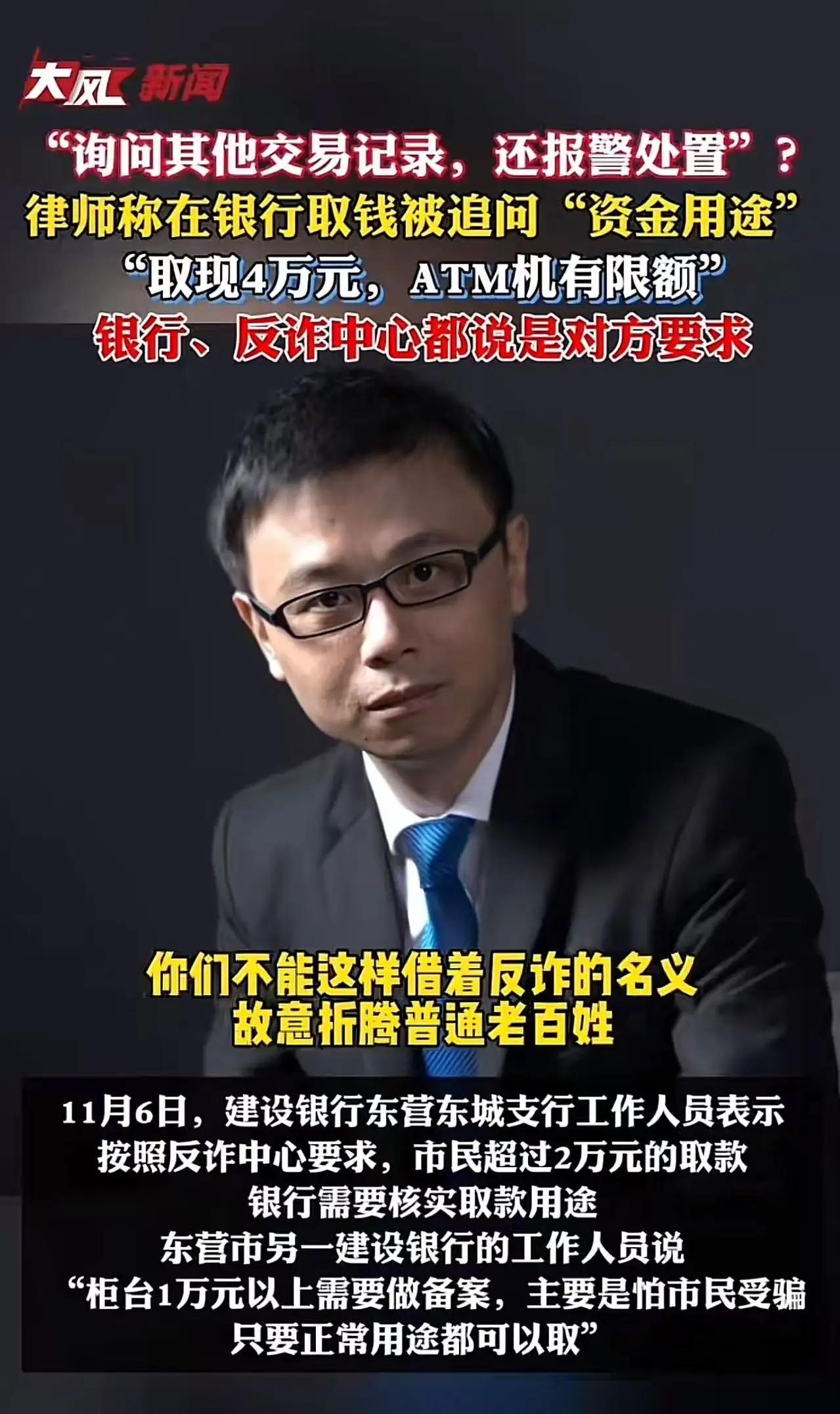

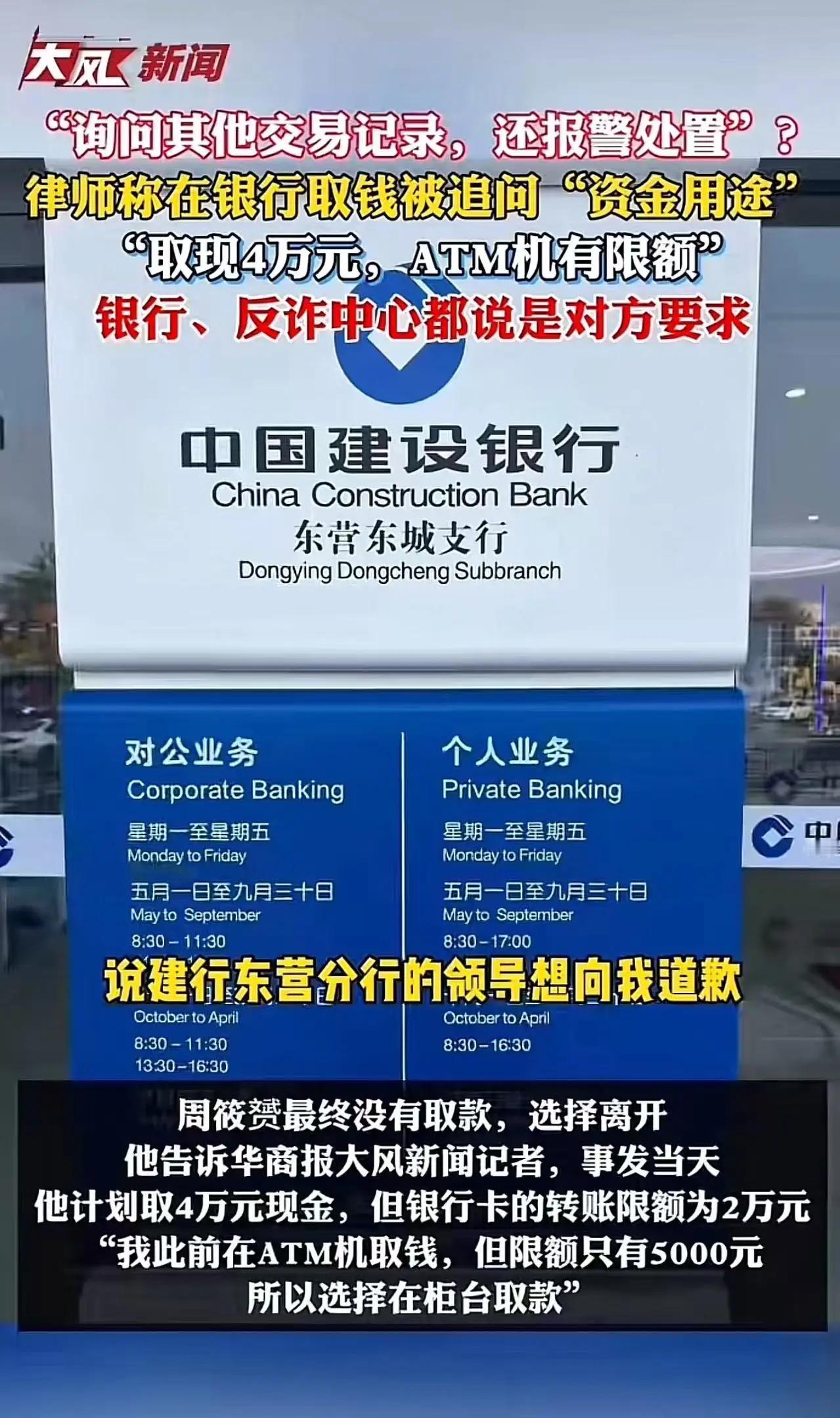

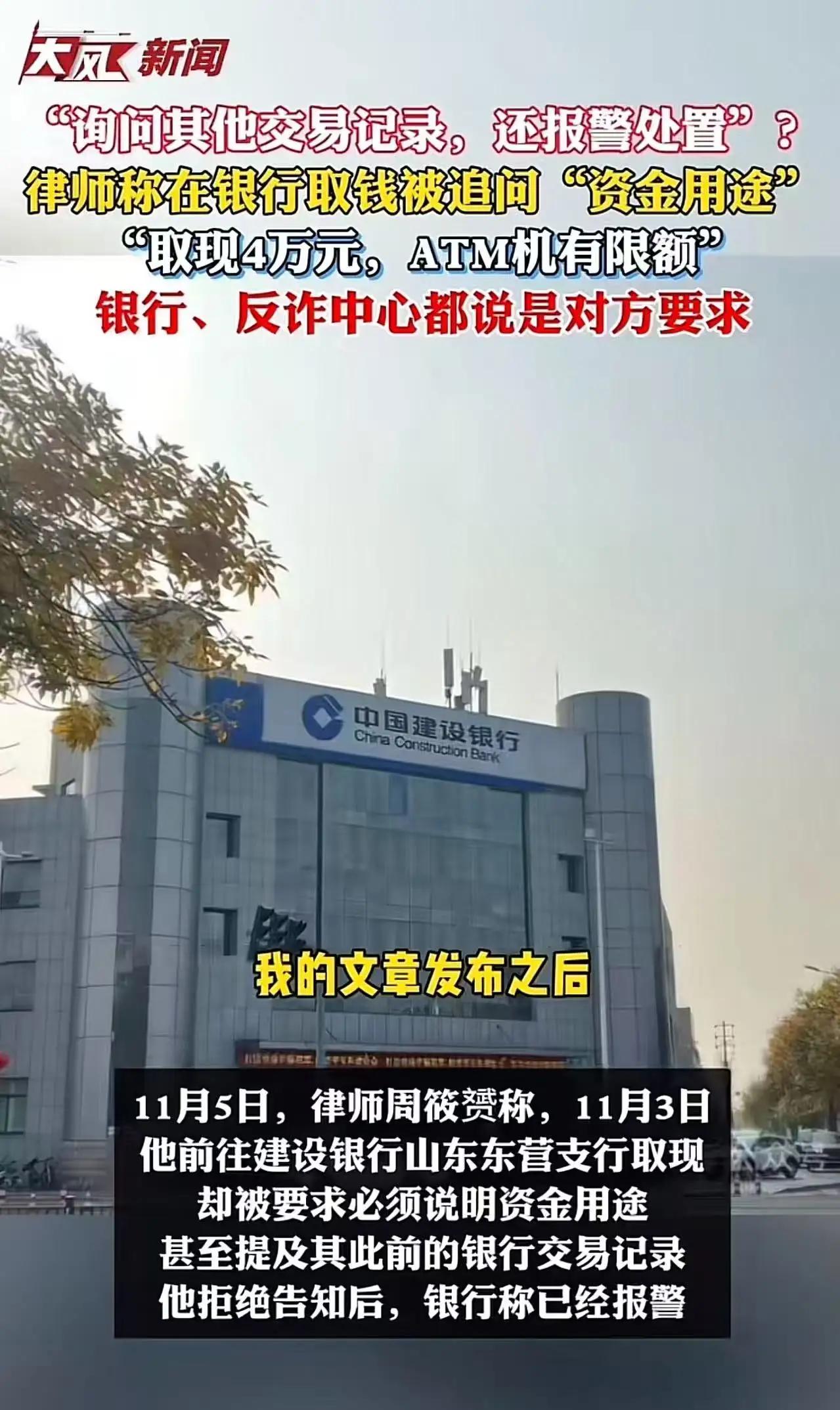

这起事件一经曝光,顿时在网络上引发了轩然大波。一边是银行以“资金用途”为由的强硬追问,一边是律师坚决维护自己隐私权的坚定立场。看似普通的取款行为,背后却折射出社会对于个人隐私与金融监管界限的激烈争议。 事情的起因很简单:山东东营的一位律师,前往银行取出4万元现金,准备应对即将到来的法律事务。然而,银行柜员在操作过程中,突然追问其资金用途。当律师表示这属于个人隐私,不愿透露时,银行方面竟然直接报警,将事件升级为“涉嫌洗钱”或“非法资金流动”。这一举动,让律师感到极度不满和愤怒。 “我只是单纯取钱,为什么要告诉你我用这个钱做什么?”律师在接受采访时愤然发声。他认为,银行的行为已经严重侵犯了个人隐私权,也违背了基本的信任原则。难道在金融交易中,个人的每一笔资金都必须被公开说明?这是否意味着,普通人每次取钱都要像“接受审讯”一样,陷入被动和不安? 事件发酵后,银行方面迅速做出回应,低头道歉,承认“程序不当”,并承诺不会再以此方式追问客户的资金用途。但对于律师来说,这个道歉还远远不够。因为,他清楚地看到,这背后隐藏的是一种令人担忧的趋势:在金融监管日益严格的背后,个人隐私正逐渐被边缘化,合法权益被忽视。 更深层次的问题在于:银行追问“资金用途”是否真的必要?还是说,这是某些金融机构借由监管之名,行过度监控之实?在这场“监管与隐私”的拉锯战中,普通消费者该如何自处?他们的合法权益又该如何得到保障? 这起事件折射出一个更普遍的社会现象:在追求反洗钱和打击非法资金的名义下,个人隐私被频繁侵犯,普通人的合理需求与权益被忽略。我们是否还记得,金融服务的本质应是为客户提供便利和信任,而不是让人变成被审问的对象? 作为普通人,我们或许无法改变银行的制度,但可以呼吁更合理、更人性化的监管措施。也希望有关部门能制定明确的界限,让隐私权与金融监管双赢共存。毕竟,保护个人隐私,是守护社会公正和信任的基石。 这件事还在发酵中,大家怎么看?是银行的“过度监管”让人难以接受,还是说“资金用途”本身就是必须问清楚的合理操作?留言告诉我你的看法,也许你的声音,能让这个社会变得更透明、更有人性。晒出你相册中的花草树木 炒股亏掉的钱,还能在股市赚回来吗