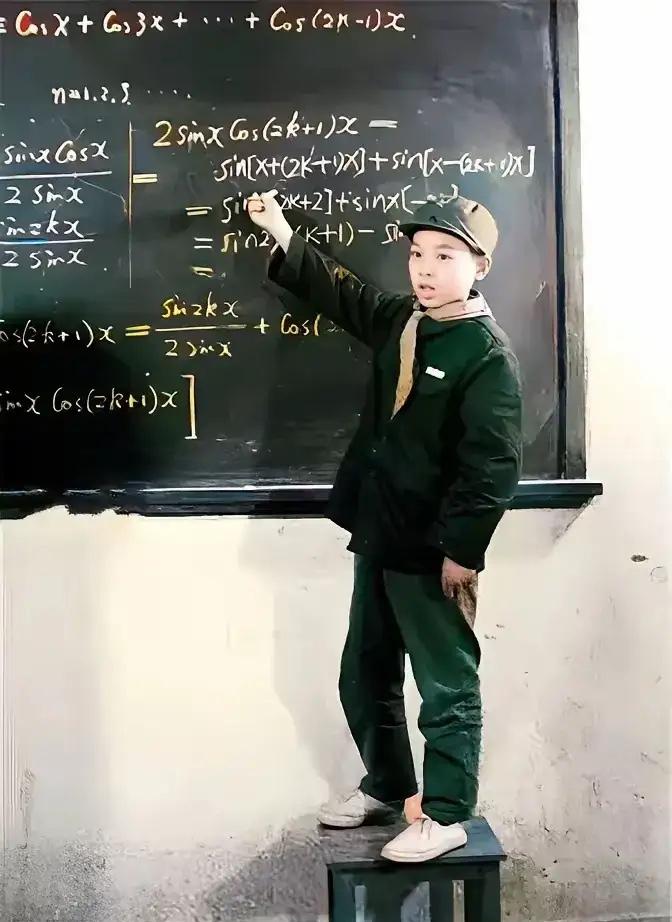

1991年,一位中国籍留美博士,原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 谢彦波是一位当之无愧的神童、天才。 5岁时,谢彦波自学初中数学。 7岁那年,他已经能熟练解出高中数学难题,邻居们常围着他家门口,看这个扎着羊角辫的小男孩趴在石阶上演算,草稿纸堆得比他还高。小学没念完,他就直接跳级进入初中,课堂上老师刚讲完公式,他已经算出了课后所有难题,连老师都得拿着他的解题思路琢磨半天。11岁时,谢彦波凭借超群的智力,考入中国科学技术大学少年班,成为当时班里年龄最小的学生,也是全国闻名的“少年天才”。 在中科大的日子里,谢彦波依旧保持着惊人的学习速度。别人需要花一学期啃完的量子力学教材,他两周就能吃透,还能和教授讨论学术问题。15岁本科毕业,18岁拿到硕士学位,21岁时,他被公派到美国普林斯顿大学攻读博士学位,师从诺贝尔物理学奖得主费曼。彼时的他,是学术界公认的潜力股,所有人都以为,他迟早会在物理领域闯出一片天地。 可这位在学术上顺风顺水的天才,却在人际交往上显得有些“格格不入”。谢彦波心思单纯,满脑子都是物理公式和实验数据,不懂得隐藏情绪,也不熟悉美国的社交规则。在美国求学期间,他每天泡在实验室,很少参加社交活动,和同学交流时也总是直来直去,偶尔会因为观点分歧和人争执得面红耳赤。 1991年的一个深夜,谢彦波为了一个实验数据的争议,辗转反侧睡不着。他想起导师费曼之前提过的一个思路,觉得或许能解决问题,于是没多想,披上外套就往导师家赶。当时已是凌晨一点,美国郊区的街道空无一人,谢彦波走得急,双手自然地插在口袋里保暖。敲开导师家门时,费曼的家人看到深夜到访、双手插兜的陌生东方年轻人,瞬间警惕起来——在美国文化里,深夜陌生人双手插兜靠近住宅,很容易被误认为有威胁。 费曼家人当场报了警,警察赶到后,无论谢彦波怎么解释自己是来和导师讨论学术问题,对方都不相信。加上他英语表达不够流畅,情绪激动时语气有些急促,反而让警察觉得他“形迹可疑”。更关键的是,当时美国社会对亚裔学者存在一定的偏见,部分人对来自中国的高智商人才抱有警惕。最终,美国当局没有深入调查,就以“涉嫌威胁他人安全”为由,吊销了谢彦波的签证,将他驱逐出境。 被驱逐的那天,谢彦波手里还攥着没来得及交给导师的实验手稿。站在机场,看着飞往中国的航班,这个24岁的年轻人忍不住红了眼眶。他想不通,自己只是想抓紧时间讨论学术,怎么就成了“威胁者”?这场突如其来的变故,让他的博士学位戛然而止,多年的努力似乎一下付诸东流。 回国后的谢彦波,并没有被挫折打垮。中科大向他伸出了橄榄枝,邀请他回到母校任教。起初,他因为被驱逐的经历有些自卑,课堂上很少和学生交流,只是埋头讲课。但学生们发现,这位年轻的老师虽然话少,讲课却极为精彩,复杂的物理知识经他一讲,变得通俗易懂。慢慢的,谢彦波找回了自信,他开始主动和学生讨论问题,甚至带着学生做实验,重现当年没完成的研究。 有人问他,会不会后悔当年深夜去找导师?谢彦波摇摇头:“学术研究就是要争分夺秒,我不后悔为了科研付出的努力,只是可惜了那段没完成的博士学业。”但他也坦言,那段经历让他明白,天才不是万能的,人际交往和文化理解同样重要。之后的日子里,他不仅深耕物理研究,还特意学习社交礼仪,努力弥补自己的短板。 如今的谢彦波,已经是中科大的资深教授,培养出了一批又一批优秀的物理人才。他的研究成果多次发表在国际顶级期刊,为我国的物理学发展作出了重要贡献。回头看当年的驱逐事件,既有文化差异的因素,也有时代背景的影响,但这场挫折并没有摧毁这位天才,反而让他变得更加成熟、坚韧。 谢彦波的故事告诉我们,天才的成长从来都不是一帆风顺的,难免会遇到误解和挫折。但真正的强者,不会被一时的困境打倒,而是会在挫折中反思、成长,最终实现自己的价值。同时,它也提醒我们,跨文化交流中,理解和尊重对方的文化习俗至关重要,这不仅能避免不必要的误解,还能为自己的发展创造更好的环境。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![[思考][思考][思考]](http://image.uczzd.cn/13963914252058166073.jpg?id=0)