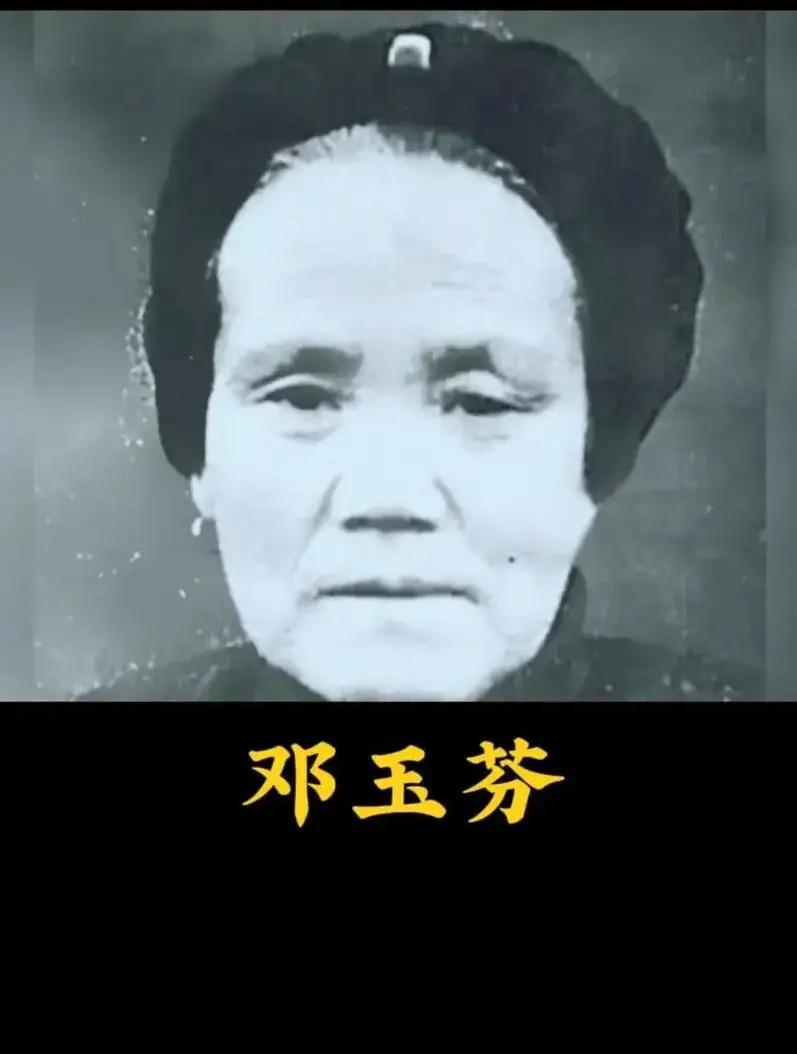

1944年,一对母子在山洞中躲避日军,突然,儿子大声哭闹,情急之下,母亲将棉絮塞进了儿子嘴里,竟活活将儿子捂死了。 这个选择的代价,邓玉芬用余生25年来承受,但很少有人知道,这位密云农妇在七年抗战中究竟失去了什么。 山洞里的寒气顺着衣缝往里钻,邓玉芬抱着怀里三岁的小儿子,耳朵贴在石壁上,听着日军的皮鞋声越来越近。孩子许是饿了,又或是被外面的枪声吓着,突然扯开嗓子大哭,哭声在寂静的山洞里格外刺耳。她慌忙捂住儿子的嘴,可孩子越哭越凶,小手使劲拍打她的胳膊。日军的脚步声已经到了洞口,手电筒的光束在洞壁上乱扫,一旦被发现,不仅母子俩活不成,躲在山洞深处的另外几名乡亲也会遭殃。 邓玉芬的眼泪砸在儿子脸上,她看着儿子因哭闹涨红的小脸,心里像被刀割一样疼。身边只有一床用来御寒的旧棉絮,她咬碎了牙,颤抖着抓起一把棉絮塞进儿子嘴里,双手死死按住孩子的胸口。孩子的哭声戛然而止,小小的身体在她怀里抽搐了几下,就再也不动了。那一刻,邓玉芬感觉自己的灵魂被抽走了,日军的脚步声渐渐远去,可她怀里的孩子却永远不会再睁眼叫她“娘”了。她抱着冰冷的小身体,在黑暗的山洞里无声痛哭,指甲深深掐进自己的胳膊,渗出血来也浑然不觉。 谁也不知道,这位狠心的母亲,早已把自己的一切都献给了抗战。1937年日军侵占密云后,邓玉芬的丈夫史元厚看着乡亲们被屠杀、家园被烧毁,毅然报名参加了八路军。她没有阻拦,只是连夜给丈夫缝了一双布鞋,送他出门时只说了一句:“活着回来,我等你。”可这一等,等来的却是丈夫牺牲在平北抗日战场的消息。 丈夫走后,邓玉芬没有垮掉。她把大儿子、二儿子、三儿子都送进了抗日队伍,还主动承担起照顾八路军伤员的任务。她的家成了八路军的秘密联络点,她白天种地、采药,晚上给伤员换药、缝补衣物,有时还冒着生命危险传递情报。可命运对她太过残忍,1941年,大儿子在战斗中牺牲;1942年,二儿子失踪,再也没有回来;1943年,三儿子在反“扫荡”中为国捐躯。短短三年,三个儿子相继离去,邓玉芬却没在任何人面前掉过一滴泪,只是每次给八路军做饭时,都会多盛一碗饭,摆在空荡荡的桌角。 小儿子是她最后的念想,她把所有的爱都倾注在孩子身上,可没想到,为了保护乡亲,她竟亲手结束了儿子的生命。抗战胜利后,邓玉芬回到了残破的家,院子里的石榴树还在,可曾经热热闹闹的一家人,只剩下她孤零零一个人。她常常坐在石榴树下,抱着小儿子那件没来得及穿的小棉袄,一看就是一下午,嘴里反复念叨着:“儿啊,娘对不起你,娘也是没办法啊。” 往后的25年里,邓玉芬再也没穿过新衣服,没吃过一顿像样的饭。她把八路军当成自己的孩子,经常推着小推车,给附近的驻地部队送米、送菜、送柴火。战士们都叫她“邓妈妈”,可没人知道,这位脸上布满皱纹、眼神浑浊的老人,心里藏着怎样的伤痛。她从不主动提起自己的家人,有人问起,她也只是摆摆手说:“都走了,为国家做事,值了。” 1969年,邓玉芬在孤独中离世,享年73岁。直到她去世后,乡亲们才把她的故事讲了出来,人们这才知道,这位普通的农妇,在七年抗战中失去了丈夫、五个儿子和一个小女儿,而小女儿,是因为她忙着照顾伤员,没人看管,不幸夭折的。她用一个家庭的破碎,换来了更多家庭的安宁,用自己的痛苦,诠释了什么是“家国大义”。 邓玉芬的故事,不是个例。在那个风雨如晦的年代,无数像她一样的普通百姓,为了抗击侵略者,献出了自己的亲人、家园和一切。他们没有惊天动地的壮举,却用最朴素的行动,撑起了民族的脊梁。今天,我们生活在和平年代,早已不用面临那样残酷的选择,但我们永远不能忘记,这份和平是用无数人的牺牲换来的。那些默默奉献的英雄,值得我们永远铭记。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

乔碧萝真身

伟人