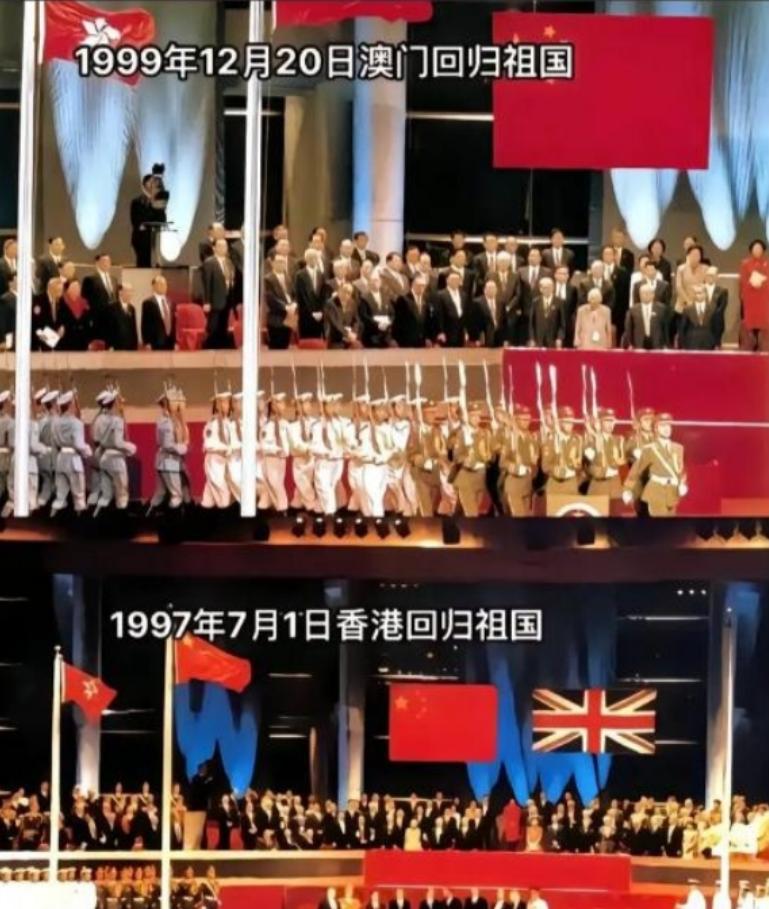

听过“港独”、“台独”,为啥大家没听说过澳独?很简单,因为葡萄牙给予1981年之前出生的所有澳门人及其后代葡萄牙护照。 和邻居的风风雨雨比起来,澳门总是显得格外安静。很多人习惯把这归功于那本蓝色的小护照,觉得一张能随时走人的“船票”,就是让大家安心留下的定海神针。 可这逻辑有点意思,把离开的权利当成了留下的理由,这本护照,其实更像一颗不必真吞下肚的“定心丸”。 它的魔力不在纸张,而是背后由历史、社会和现实共同调配出的一副独特“方子”,这颗定心丸的“药引子”就很讲究。 葡萄牙在1981年11月20日这个节点前,给了一部分澳门出生的人和他们的后代一份厚礼:完整的葡萄牙公民身份。 这可不是英国发给香港的BNO那种旅行证件,这是实打实的欧盟入场券,含金量极高。 妙就妙在这里,它直接把一个宏大的政治问题,降维成了一道个人选择题。对未来有疑虑?没关系,这里有条体面的退路,你可以去欧洲。 这么一来,潜在的集体焦虑就被打散成无数个体的家庭规划,根本没机会发酵成街头对抗。 这个设计就像个安全阀,提前释放了社会中那些最不稳定的压力。它没制造矛盾,反而抽掉了矛盾的柴火。 留下来的人会觉得,这是我自己选的,而且我随时有后路,心态自然就变得踏实、务实。 再好的药也得看“体质”,澳门恰好就有着一段不需要激烈“疗伤”的过去。葡萄牙人在这里待了几百年,但法理上,这叫“永驻管理”,主权从未正式转移。他们压根就没想过要深度改造这里。 那种管治风格说白了就是“佛系”,一千来个行政人员,管管海关和港口就差不多了,从没想过去干涉华人社会的内部生活。 在这里,中华文化传统,从语言到庙会,一天都没断过,本地学校甚至一直都在教中华历史,进行爱国主义教育。 整个社会超过九成五都是华人,根本没有尖锐的族群对立,就连“土生葡人”这个特殊群体,也成了文化融合的桥梁,而不是社会分裂的引信。 转折点出现在1974年,葡萄牙自己爆发了“康乃馨革命”,新政府急着甩掉所有海外殖民地包袱。 所以当中葡1979年建交、承认澳门是中国领土后,回归谈判进行得异常顺利,几乎没有对抗。这段没啥深仇大恨的历史,让回归更像是一次自然的交接,而不是一场痛苦的外科手术。 早在上世纪60年代,澳门的灯靠珠海的电点亮,水龙头里流的是内地的水,桌上的饭菜也离不开对岸的供应。 回归之后,这张网更是越织越密。无论是CEPA,还是横琴粤澳深度合作区的开发,澳门的经济命脉——旅游和博彩,完全依赖内地游客和资本的潮水。 数字最直接:本地生产总值从1999年的大概519亿澳门元,一路冲到2023年的4445亿。人均GDP超过6万美元,排在世界前列。这种实实在在的好处,是每个澳门人都能感受到的。 当留下意味着共享繁荣,而离开等同于自断财路时,那本护照的象征意义,就远远大过了它的实际用途。 澳门的平静不是偶然,一份巧妙的退出权,一段温和的历史,加上一个无法抗拒的经济现实,三者缺一不可。