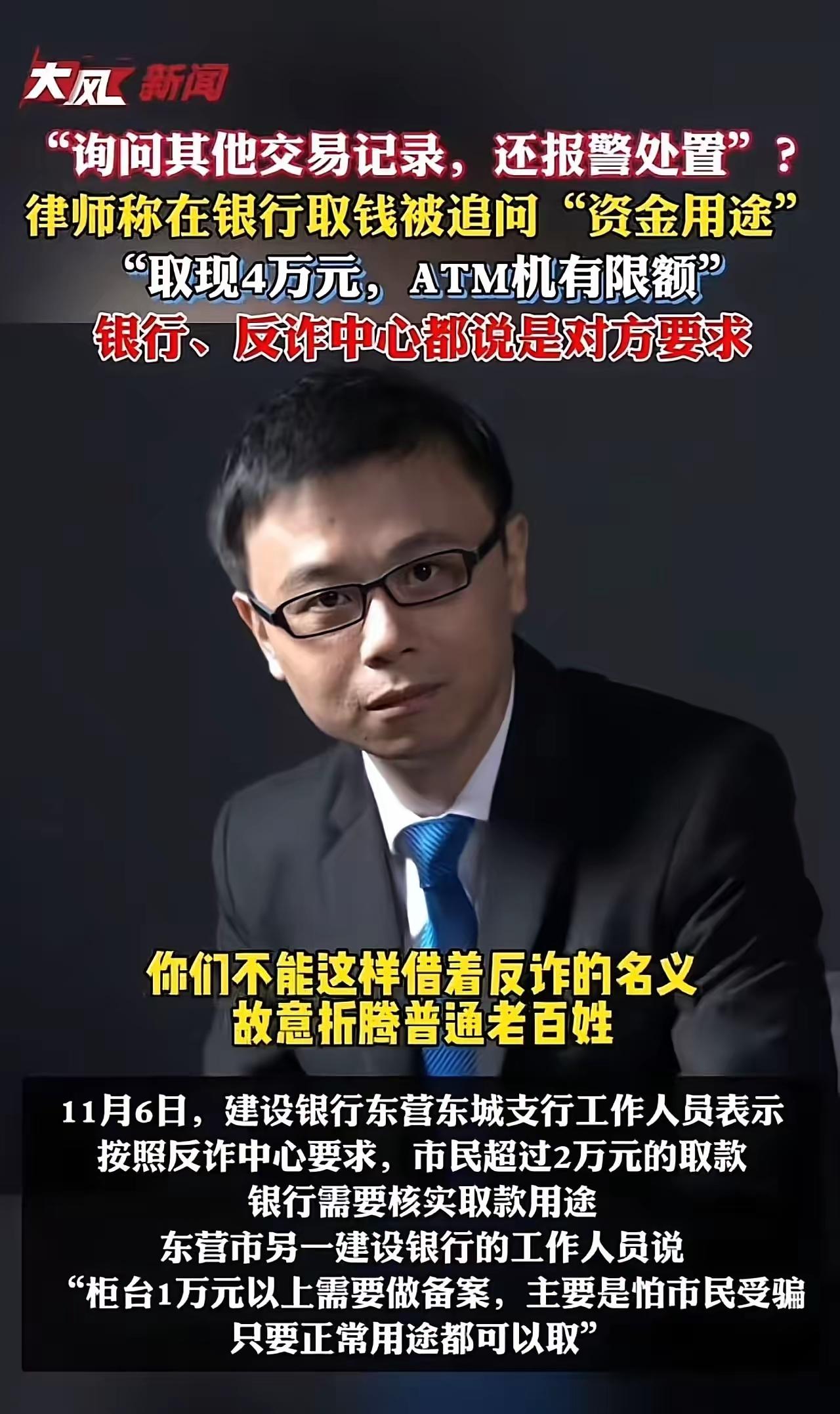

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 银行这次碰到硬茬了!山东东营,一名律师在银行取款时遭遇意想不到的“审问”,引发了社会热议。事情的起因很简单——这位律师前往银行取出4万元现金,没想到迎面而来的却是银行工作人员的“盘问”。“资金用途是什么?”“为什么要取这么多钱?”面对银行的追问,这位律师感到自己的隐私权受到了严重侵犯。于是,他果断拒绝提供任何信息,认为银行的行为已超越了合理范畴,侵犯了个人的基本隐私权。 然而,事情并没有就此结束。银行方面却似乎将“怀疑”转变成了“行动”,直接报案处理。这一幕让许多网友愤怒不已:银行难道变成了“执法者”?还是说,我们的隐私在某些场合竟然变得如此“脆弱”?这不仅仅是一次简单的取款事件,更折射出当下金融行业在监管和客户权益保护之间的拉扯。 其实,从表面现象看,银行的“追问”背后,或许有其“不得已”的苦衷——担心洗钱、恐怖融资、非法资金流动。但问题在于,这种“过度”追问是否已经越界?我们每个人都希望自己的隐私权受到尊重,但在某些场合似乎变得越来越“脆弱”。难道我们在追求安全的同时,就必须牺牲个人的尊严和隐私吗? 更令人深思的是,这位律师作为专业人士,面对银行的“盘问”,却选择了坚守底线。这不仅展现了他的职业操守,也让我们反问:在这个信息爆炸、隐私不断被侵犯的时代,我们是否还拥有“自主选择”的权利?每个人都应该拥有保护个人隐私的底线,而不是被动接受“被监管”的名义下的“无底线追问”。 这件事情在网络上引起了轩然大波——有人支持银行“强化监管”,有人则谴责“侵犯隐私”。但更深层次的讨论应该是:我们是否在不知不觉中,已把“隐私”变成了“奢侈品”?在这个信息高速流通的时代,个人的隐私到底还剩多少空间?银行的“追问”是否合理?又该如何界定“合理”的边界? 或许,这次事件只是冰山一角。它提醒我们,每个人的隐私都值得被尊重和保护。我们期待的不仅仅是“安全”,更是“尊严”。社会的进步,应该是“科技+人文”的融合,让每个人在享受便利的同时,也能拥有一份属于自己的安全感和尊重。 最后,愿这场风波成为一次思考的契机——在追求社会安全的道路上,我们是否还能守住那份最基本的尊重与底线?只有如此,我们才能真正实现“公平正义”,让每一个普通人都能在保护中生活,在尊重中前行。