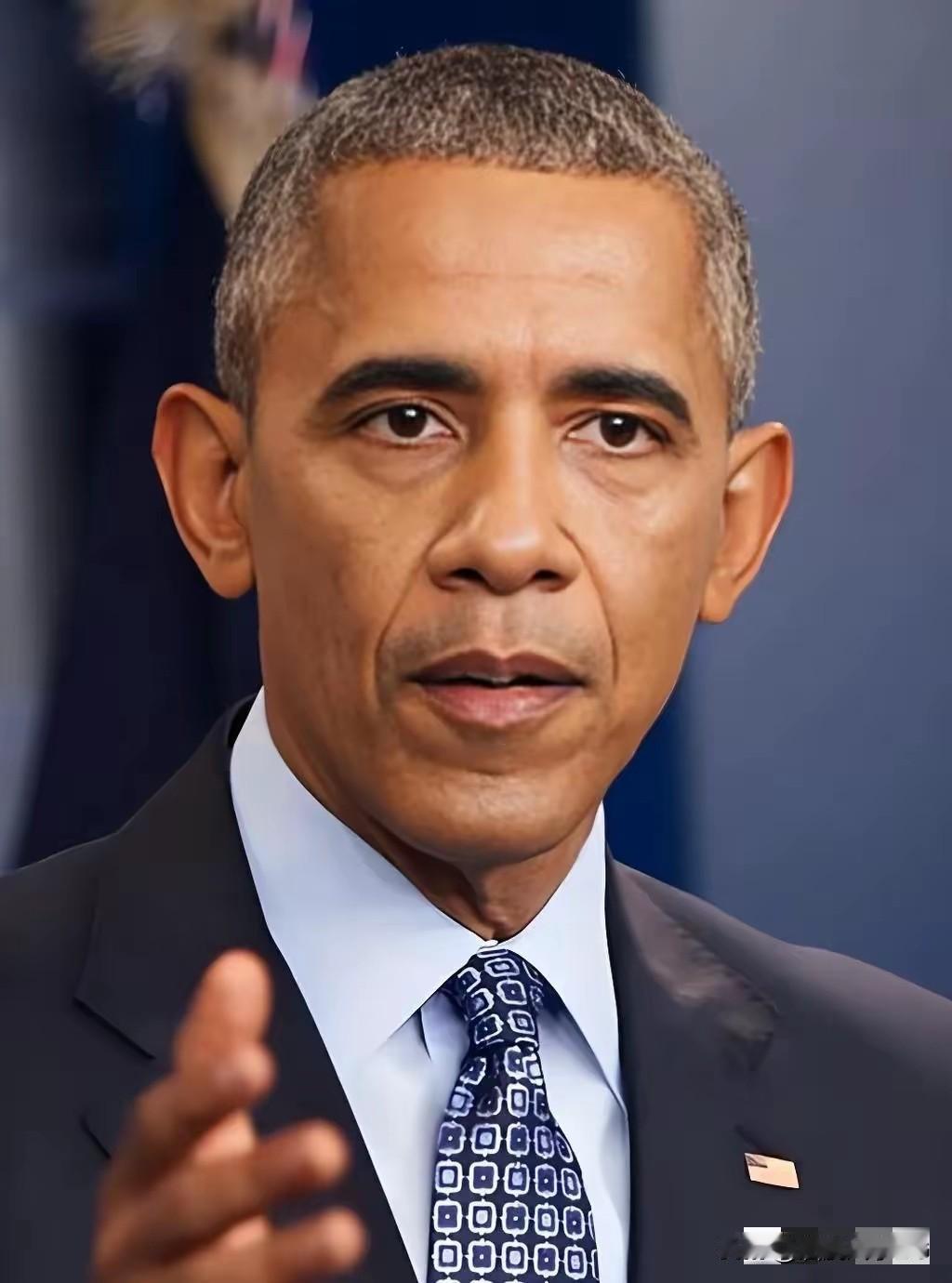

美国前总统奥巴马突然讲明了:在回忆录《应许之地》中,他提到中国长期保持克制,让两国关系几十年没走到全面冲突。据多家媒体整理,这段表述被广泛引用。 这话听着像夸,实则藏着太多片面解读。奥巴马在回忆录里写得明白,他认为中国的克制源于“韬光养晦”,即便在台湾军售、南海争端等敏感问题上,也只是通过措辞强烈的抗议或取消会议表达不满,从不让事态失控。但他没说的是,中国的克制从来不是无底线妥协,而是清醒的战略选择——1999年南联盟使馆事件,中国没有选择军事对抗,而是转头强化国防研发;南海岛礁建设时,面对美国舰机抵近侦察,中国始终保持专业应对,不主动升级冲突,这背后都是“发展优先”的理性考量。 很多人没细琢磨,奥巴马说这话时带着自己的算盘。他在书中承认,2009年上任时美国深陷金融危机,根本离不开中国的合作来重启全球经济,所以即便想在贸易问题上对华强硬,也只能暂时搁置。那段时间,中国的廉价商品让美国消费者受益,中国的市场为美国企业提供了增长空间,这种互补性让美国没理由彻底撕破脸。可等美国经济稍有复苏,奥巴马政府就推出“亚太再平衡”战略,牵头TPP试图构建排他性经贸圈,这种“合作时求着你,稳定后打压你”的两面政策,恰恰暴露了美国对华关系的本质。 奥巴马在书中的一些细节更能说明问题。他写道,访华时团队被要求把私人电子设备留在机上,甚至因为臆测房间有监听和摄像头,部分工作人员选择摸黑换衣服、洗澡。这种毫无根据的猜忌,正是美国政界对华认知偏差的缩影——他们既想从中国发展中获利,又对中国崛起充满戒心,所以才把中国的克制解读为“示弱”。可事实是,中国的克制换来了实实在在的发展机遇:加入世贸组织后快速成长为制造业大国,脱贫攻坚让数亿人摆脱贫困,这些成就靠的就是不被冲突打断的稳定环境。 奥巴马没提的还有美国对华政策的矛盾性。他在书中抱怨中国“规避国际贸易规则”,却不得不承认“混乱贫困的中国比繁荣的中国对美国威胁更大”。2009年到2016年,他的政府一边和中国在反恐、气候变化等领域合作,一边悄悄布局制约——限制高科技对华出口,拉拢盟友构建围堵体系。这种“合作与遏制并存”的策略,本身就是中美关系频繁波动的根源。中国的克制,本质上是在为两国寻找磨合空间,可美国却把这份克制当成了可利用的“软肋”。 更值得深思的是,奥巴马口中的“克制”,其实是中国坚守和平发展道路的必然结果。中国从不搞结盟对抗,不主动挑起争端,即便是奥巴马政府提出的G2方案,中国也因看清其霸权本质而拒绝,选择走独立自主的发展路线。这种清醒让美国始终找不到全面开战的借口,正如奥巴马自己所言,“如果中国早几年就大张旗鼓推进海军扩展或制造业升级,美国可能早就翻脸了”。可他忽略了,中国的发展速度从不是靠“隐藏实力”,而是靠亿万人民的实干,克制只是为了避免不必要的干扰。 奥巴马现在重提这段往事,真的是单纯回望历史吗?恐怕不尽然。当下中美关系陷入低谷,美国动辄以“竞争”为名搞科技封锁、阵营对抗,恰恰违背了他当年认可的“不冲突”逻辑。中国的克制从来不是单方面的义务,两国关系能稳定几十年,靠的是中国的理性,更靠双方在利益交织中形成的默契。现在美国把中国定位为“最严峻的地缘政治挑战”,搞起“印太战略”“四边机制”等排他性框架,本质上就是打破了这种默契。 国与国之间的和平,从来不是靠一方的克制就能维系的。中国的克制是基于对和平的珍视,对发展的渴望,而不是害怕冲突。奥巴马的表述只看到了中国的妥协,却回避了美国长期以来的霸权行径和双重标准。中美关系要想重回正轨,需要的不是中国单方面保持克制,而是美国放下猜忌与遏制,真正践行“相互尊重、和平共处”的相处之道。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。