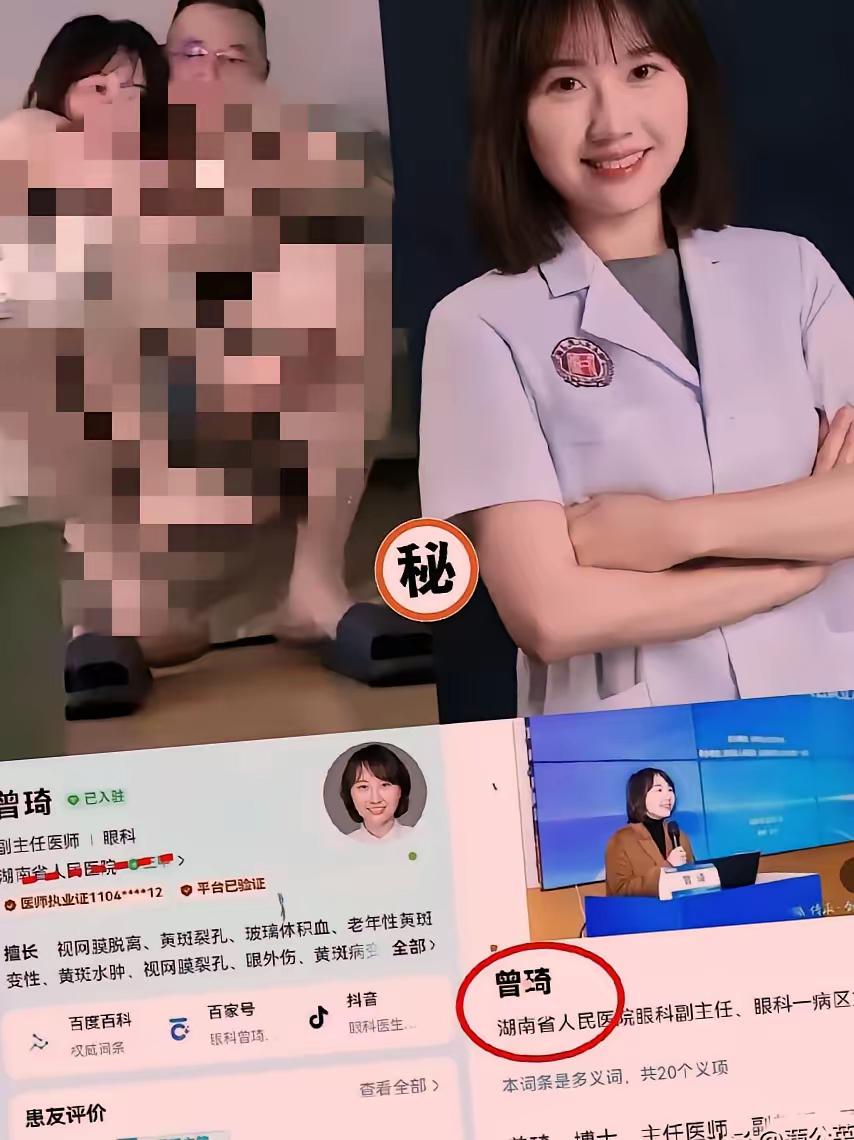

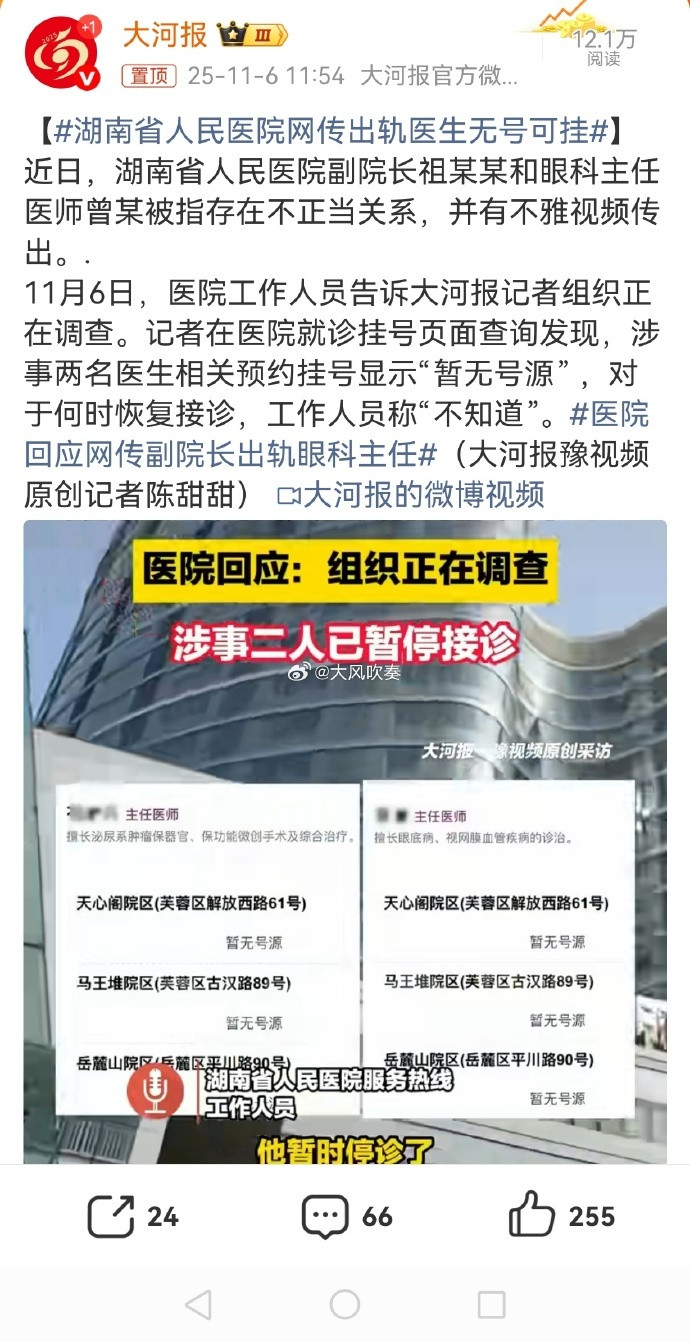

湖南省人民医院那17分钟的视频,最近刷到的人估计不少吧?但我想说,人非圣贤孰能无过,别让这点花边新闻,真断了俩好医生的职业路! 2025年10月27日,网络上首次出现该院祖雄兵与曾琦医生存在不正当关系的传言,随后17分钟相关视频在社交平台扩散。 截至11月6日,湖南省人民医院仍未发布正式调查通报,事件真实性虽未核实,但话题讨论量已突破千万,医疗圈内外争议不断。 两位医生的专业履历确实让人认可,不仅是顶尖学府毕业的学霸,还发表了30余篇SCI一区论文,深耕儿童视力矫正领域十余年。 他们常年参与公益义诊,去过多个偏远山区为孩子检查视力,病友留言里满是感激,不少家长说孩子的视力康复全靠他们的耐心诊疗。 但医疗行业的人才缺口远比想象中严峻,尤其是儿童眼科,全国每百万儿童仅配备2.3名专业眼科医生,很多地方孩子看病要排数月队。 一名儿童眼科医生从本科入学到成为骨干,要经历5年本科、3年硕士、3年博士、3年规培,再加上5年临床积累,至少需要19年。 这样耗费大量时间精力培养的专业人才,若仅因私德争议就被彻底剥夺行医资格,不仅是个人的损失,更是患者群体的遗憾。 有人说“医德包含私德,品行不端者不配行医”,这话有一定道理,医务人员确实应恪守医德规范,《医务人员违规处罚意见》也明确要求“恪守医德、严格自律”。 但这份意见的处罚重点是收受红包、回扣、开单提成等职业违规行为,并未将婚内出轨等私德过错列为解聘依据。 对比2024年某三甲医院医生婚外情事件,医院最终仅给予警告处分,因其未影响诊疗工作;而2025年另一医生因收红包被直接解聘,两者性质截然不同。 这说明行业处罚的核心是“是否违背职业职责”,私德过错与职业违规不能混为一谈,一棍子打死的做法不符合行业规则。 更值得关注的是视频传播本身,《治安管理处罚法》第四十二条明确规定,偷拍、散布他人隐私属于违法行为,可处五日以下拘留或五百元以下罚款。 就算两位医生存在过错,拍摄并传播此类隐私视频的行为也涉嫌违法,不能因为“曝光过错”就忽视传播者的法律责任。 网友对此争论得面红耳赤,有人说“医生是公众人物,私德必须过硬”,也有人反驳“看病看的是医术,不是私生活”。 还有网友担忧,若对私德过错过度苛责,可能会让更多医务人员因害怕犯错而束手束脚,甚至不愿从事高压的医疗行业。 从现实角度看,优质医疗资源本就稀缺,儿童视力矫正又是技术门槛极高的领域,两位医生的临床经验不是短时间内能被替代的。 若他们离职,原本挂他们号的患者可能要重新排队找医生,部分复杂病例甚至可能面临转诊难题,最终受影响的还是普通民众。 我认为,正确的处理逻辑应该是“分而治之”:道德层面,若出轨属实,他们应向家人道歉,承担家庭责任,接受公众的道德批评。 职业层面,若未发现他们在诊疗中存在违规操作、未影响医疗质量,就不应轻易解聘,可依据行业规则给予警告、记过等处分。 这样既守住了道德底线,又避免了优质医疗资源的浪费,也给了他们改过自新的机会,更符合患者的根本利益。 未来,官方大概率会在核实情况后发布通报,若事件属实,警告或记过的可能性最大,彻底解聘的概率极低。 这场风波也给医疗行业提了个醒,需要进一步明确私德与职业行为的处分边界,既不能纵容医务人员失德,也不能过度苛责。 同时,公众也应保持理性,不随意传播隐私视频,不进行人身攻击,在官方通报前给事件一个公正调查的空间。 评价医务人员,终究要回归“治病救人”的核心,专业能力和职业操守是底线,私德过错应依法依规惩戒,但不应成为否定其全部价值的理由。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改