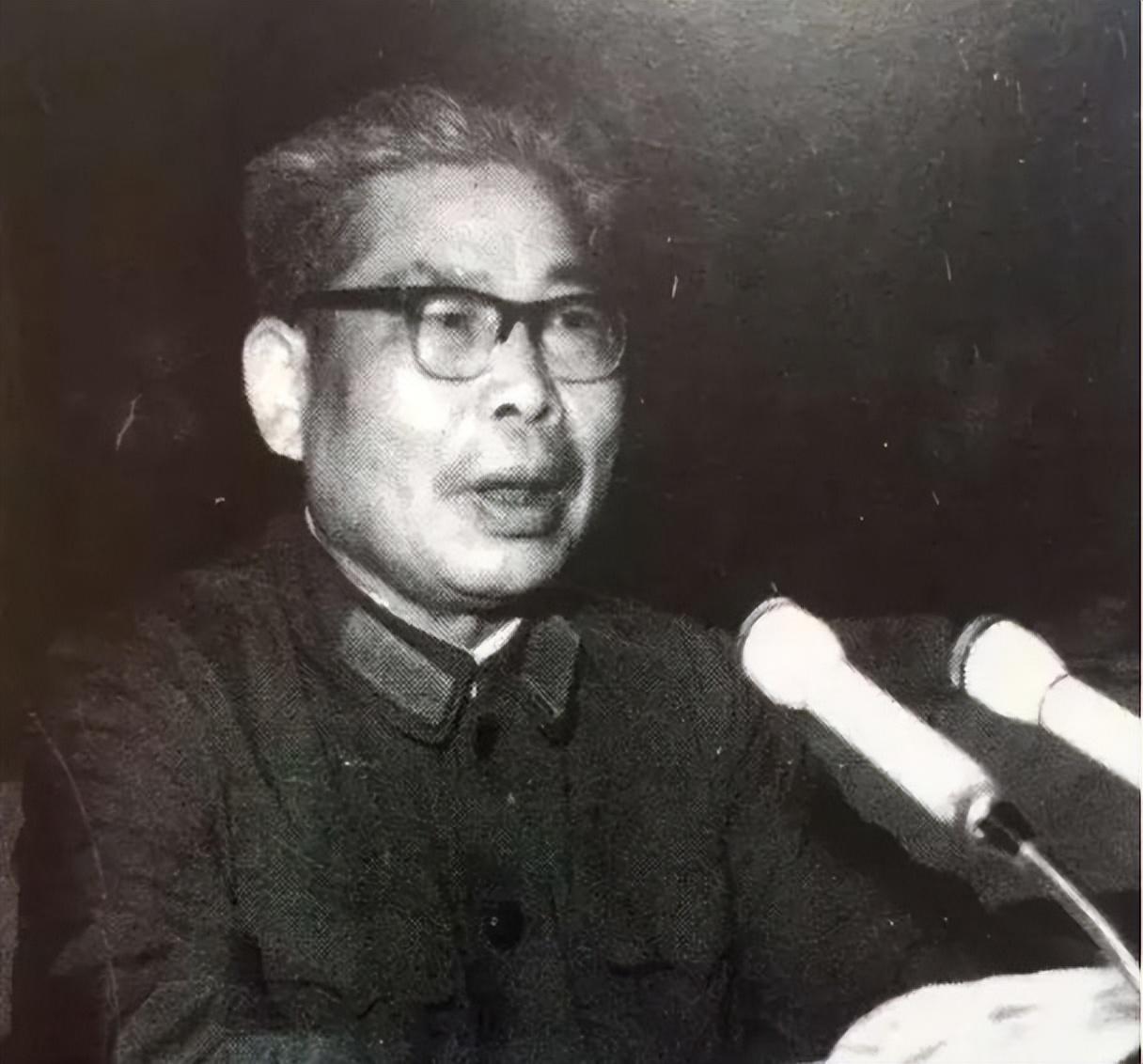

1982年,2万基建工程兵安置成问题,司令李人林急得焦头烂额,他迫切希望深圳能接收,在看到深圳方面有些犹豫后,他表示:别怕,我们不是白去深圳,是带了嫁妆的! 1982年,中央决定撤销基建工程兵,这不是一纸命令那么简单,而是直接影响到几十万人的未来安置。 这些人不只是士兵,还是工程技术人员、建筑工人、管理骨干。他们要退出现役,必须找到安放的位置,而这份“任务”,最终落在了深圳的肩上。 问题是,深圳接不接? 当时的深圳不是现在这个高楼林立的国际都市,它只是刚刚被划为经济特区的边陲小镇,本地建筑工人不到300人,城市基础几乎为零。 说白了,摆在眼前的是两个难题一个是国家要安置的两万工程兵,一个是深圳急需发展的建设力量。 两者能不能对上口?看起来像是天作之合,但真要落地,问题一箩筐。 广东省一开始就不愿接。这么多兵,吃喝拉撒都成问题,谁来供?还怕引起港澳社会敏感,一夜之间进驻两万“脱军装”的前兵员,谁不多想? 深圳市委内部也分成了两派,有人担心资源撑不起这批人,也有人坚持认为,不接这批兵,深圳就永远建不起来。 市领导梁湘最终派出副市长舒成友进京谈判,想谈清楚到底这批人来深圳,是添乱,还是添砖。 谈判桌上李人林亮出了底牌。他不是来求人,而是来“送嫁妆”的,6000万固定资产,1亿流动资金,5000多万的设备,技术骨干过千。 还承诺所有人脱下军装、穿便装,低调入驻,绝不惹事。这份诚意,打动了深圳,也改变了深圳。 接收决定敲定后,1982年秋天起100多列军列每天一列,把将近两万人一批批送往深圳,那不是一次普通的搬迁,而是一次城市命运的重组。 他们住的不是宿舍,是“竹叶宾馆”,简易竹棚,四周是泥地,雨一来就漏,蚊虫肆虐。 甚至在1983年9月,一场12级台风直接掀翻大半营地,官兵就在风雨中熬了一夜。 没水、没电、没床,他们照样干。在这些条件下,他们开始了特区第一批工程建设任务。 结果如何? 20层的电子大厦,垂直误差仅4厘米,拿下了鲁班奖,国贸大厦,“三天一层楼”,成为“深圳速度”的象征。 深南大道,原是石头山,他们用炸药、铁锤一点点炸平,开出城市中轴线,1982到1983年,这批兵完成了深圳70%基建任务,没有他们,深圳就是空壳特区。 关键在于他们不是只会听命令的兵,而是能适应市场的建设者。 他们从计划体制转向市场招投标,学会了成本核算、效率管理,成了真正意义上的“建设主力”,当时流传一句话,“深圳的地基,是这帮人一锤一锤砸出来的。” 1984年之后,这些工程兵全面转型,他们不再是部队,而是深圳建工集团、基建工程总公司、新成立的市属国企,很多人干脆留在深圳,成为这座城市的第一代市民。 8000多人走入各行各业,100多人成了市区级领导干部,有人参与创建了中国第一个人才市场,有人提出了物业管理体系,还有人推动了土地拍卖制度。 这些制度,后来都成了全国复制的“深圳经验”。 他们没有走,他们留下来,继续建设城市、服务社区、推进改革。很多人到了退休年龄,还组成志愿队伍,义务参与城市管理。 说白了,这帮人不是来深圳“转业”的,是来“创业”的,他们不是过客,是城市基因的一部分。 现在回头看,李人林那句“不是白来,是带了嫁妆来”,不是一句权宜之计,而是一次精准判断。 他知道,这批人不是负担,而是城市发展的底牌,而深圳能接住这批人,也体现了这个城市从一开始就具备的胆识与格局。 今天我们讲“深圳奇迹”,很多人只看到了资本、政策、市场,却忘了根基,这根基不是天上掉下来的,是这批“拓荒牛”一砖一瓦拼出来的。 2万基建工程兵改变了深圳的命运,但更深的意义是他们证明了一个道理:真正推动历史的,不是口号,而是实干者。 当年那个带着“嫁妆”来的队伍,留下的不只是建筑物,更是一种精神。 李人林的决断,深圳的接纳,工程兵的拼搏,三者合力,造就了一个从渔村变都市的奇迹,这不是偶然,而是把一手烫手的牌,硬是打成了王牌。 信息来源: 《解放军存在最短兵种曝光 深圳成其撤销受益者》——环球网