村卫生室变革浪潮下,基层医生的三大突围之路 在城镇化加速与医疗体系升级的双重推动下,村卫生室正经历一场深刻的变革。数据显示,截至2024年底,全国59.3万个村卫生室中,已有15%-20%进入整合或功能转变阶段,曾经"守着诊所看常见病"的模式逐渐式微。面对基础设施升级、服务需求转变的新环境,基层医生唯有主动求变,才能在变革中站稳脚跟。以下三条路径,正是众多村医突围的实践方向。 出路一:深耕特色专科,做"线上抢不走"的手艺活 农村医疗市场的核心痛点,往往藏在未被满足的刚需里。随着老龄化加剧,农村中老年人中颈肩腰腿痛、风湿骨病等慢性病患者占比高达七八成,这类疾病需长期调理的特性,为基层医生开辟了新赛道。与比拼价格的药品销售不同,针灸、推拿、中药外敷等"手艺活"具有不可替代性,成为村医增收的核心竞争力。 湖北村医祝建军的转型经历颇具代表性。他瞄准乡亲们农忙后频发的腰腿痛问题,重拾针灸推拿技艺并拜师学习中药外敷配方,推出定制化调理服务。针对不同病因的患者,他灵活调整药方——受凉引起的加驱寒药材,劳损导致的侧重活血通络,凭借"一人一方"的精准服务积累了80多名长期客户。如今他每日接待15-20名调理患者,单此项业务月收入就达2万多元,远超国家补助。这种"小切口、深服务"的模式,既避开了线上竞争,又能通过口碑形成稳定客源,让手艺成为"铁饭碗"。 出路二:融入分级诊疗,借体系升级实现职业跃迁 村卫生室的区域化整合并非"淘汰潮",而是资源优化的契机。多地推行的镇村一体化管理与医共体模式,为基层医生提供了融入更完善医疗体系的通道。国家卫健委明确的转型路径中,"转为乡镇卫生院编制人员"成为许多资深村医的优选,这意味着更稳定的收入、更完善的保障和更广阔的成长空间。 河南村医李医生在卫生室整合中,从原来的单人诊所进入了多村联合的标准化卫生室,不仅工作环境显著改善,还能获得镇卫生院的技术指导。山东、浙江等地的实践显示,加入一体化管理的村医,可通过远程会诊获得上级专家支持,借助智能诊疗包提升诊断精度,服务能力持续升级。对年轻村医而言,这一路径更意味着职业发展的跃升——从"单点行医"到"体系内成长",社保、培训等福利保障的完善,彻底改变了"收入低、没奔头"的困境。 出路三:转型健康管理,当乡亲们的"贴身健康管家" 随着医疗重心从"治病"向"防病"转移,村卫生室的功能正从基础诊疗向公共卫生服务延伸。部分卫生室转型为健康服务站后,慢病管理、健康随访、养生指导等工作成为核心职能,这要求基层医生从"坐诊医生"转变为"健康管家"。这种转型既契合政策导向,又能充分发挥村医"接地气"的天然优势。 在医保政策的加持下,健康管理服务的价值进一步凸显。2025年多地实现村卫生室医保定点全覆盖,高血压、糖尿病等"两病"用药报销比例超80%,刷脸报销等便捷服务让村民更依赖家门口的健康服务。河北村医老李的做法值得借鉴,他通过短视频普及中医养生知识,半年引流200多顾客,同时承担村里的慢病随访工作,既筑牢了公共卫生服务网底,又通过健康指导增强了村民粘性。对村医而言,掌握健康档案管理、慢病干预等技能,就能在预防医学的赛道上抢占先机。 变革中的不变:以专业扎根乡土 从"靠补助过日子"到"凭本事赚稳钱",村医的转型本质是回归医疗服务的核心——解决乡亲们的实际问题。无论是深耕特色专科、融入医疗体系,还是转型健康管理,都离不开两个关键:一是精准对接农村需求,二是持续提升专业能力。祝建军为学配方拜师学艺,王医生通过考试转型乡镇卫生院医师,老李主动学习新媒体传播技巧,这些实践都印证了同一个道理:基层医疗的"钱景"藏在"接地气"的服务里,职业的底气来自过硬的本事。 村卫生室的变革不是终点,而是基层医疗高质量发展的起点。对广大基层医生而言,唯有紧扣政策方向、瞄准群众需求、锤炼专业技能,才能在这场变革中守护好乡亲们的健康,也为自己铺就更坚实的职业道路。

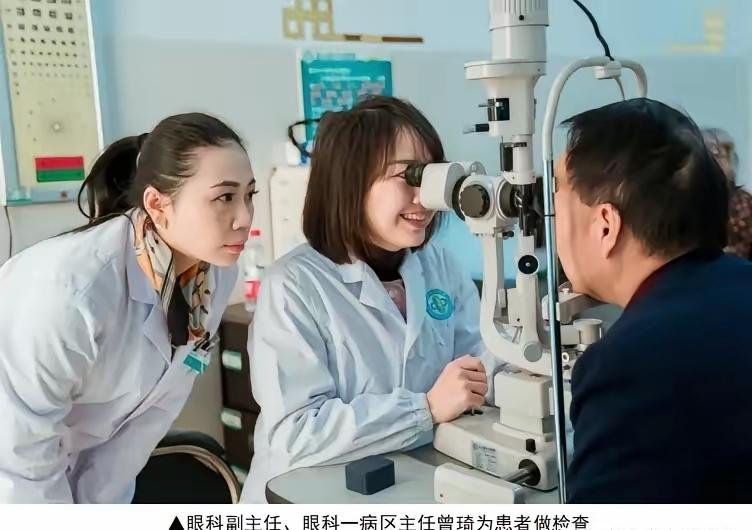

![工资打五折,医生纷纷降薪[思考]](http://image.uczzd.cn/9533363859388052429.jpg?id=0)