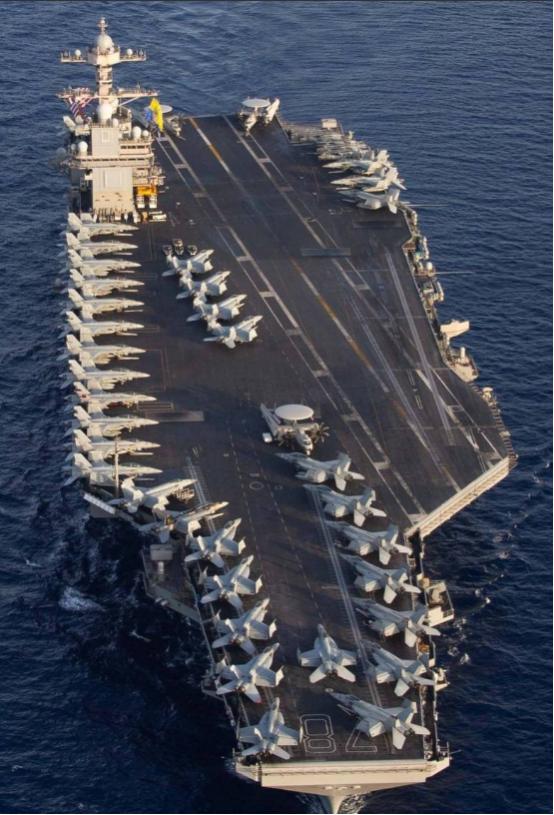

政府既然承认了,那就是在研发,只不过需要保密,中国的军事设备在没有成功之前, 都是非常保密的,只有试飞成功后,才会公开,愿祖国越来越强大。 这种“不见兔子不撒鹰”的保密传统,可不是故弄玄虚,而是大国军工最实在的生存智慧。想想歼-20当年,从模糊的试飞影像到珠海航展的惊鸿一瞥,每一次信息披露都精准踩在技术成熟的节点上,这种“挤牙膏式”的发布,本质上是对核心技术的极致保护。反观有些国家,验证机刚上天就高调宣传,最后要么技术瓶颈卡壳,要么被对手摸清了虚实,反而陷入被动。咱们的保密,从来不是封闭,而是给自己留足打磨升级的空间,毕竟真正的国之重器,必须经得起实战检验才能亮相。 国防科工局早就有明确规程,军工项目指南要分涉密版和非涉密版发布,哪怕是公开信息,也得经过严格的保密审查和审批流程。这背后是无数科研人员的默默坚守——他们可能在戈壁深处的试验场熬夜攻关,可能对着密密麻麻的图纸反复推演,却连和家人分享工作进展都要三缄其口。就像陆军某旅列装新型远程箱式火箭炮时,官兵们对着崭新的信息化装备,连配套教材都没等到就自己摸索,技术室主任为了解决装备吊不动的难题,硬生生靠着请教专家、手绘图纸啃下了硬骨头。这些不为人知的细节,才是保密背后最动人的底色。 现在的保密策略也在悄悄升级,不再是一味“藏着掖着”。2022年海军招飞宣传片尾帧的歼-35轮廓,2025年央媒曝光的高原部队外骨骼装备,都是“可控透明”的体现——既让国民看到国防实力的提升,又不泄露关键技术参数。那些身披碳纤维外骨骼、肩扛重机枪还能快速冲锋的士兵,那些噪音低于40分贝的静音电动侦察车,都是从保密研发中走出来的成果,它们用实际性能证明,保密不是落后,而是厚积薄发。 更让人安心的是,咱们的保密不仅体现在研发阶段,连出口装备都做到了极致。国际军火圈流传的“中国装备买得到、拆不开”不是夸张,出口无人机的芯片每12小时自动换密钥,核心零件用生物降解材料,非授权拆解直接锁死,北约五十个专家组队研究都束手无策。这种硬实力支撑的保密,才是最有底气的保密。 有人觉得保密意味着信息滞后,其实恰恰相反。军工领域“装备一代、储备一代、预研一代”的螺旋上升模式,让保密研发和技术迭代形成了良性循环。当公开亮相的装备已经让世人惊叹时,更先进的型号可能已经在实验室里完成了关键测试。这种“公开的是成果,保密的是未来”的节奏,正是中国军工不断实现跨越的关键。 看着山东舰劈波斩浪,看着远程火箭炮精准打击,看着新质作战力量不断涌现,我们该明白,每一次公开亮相的惊艳,都源于此前无数日夜的保密研发。这种低调务实、稳扎稳打的风格,让祖国的国防长城越筑越牢。这不是保守,而是对国家安全最负责的态度,也是我们对“越来越强大”最坚实的底气。军工科技成果 国家安全保密