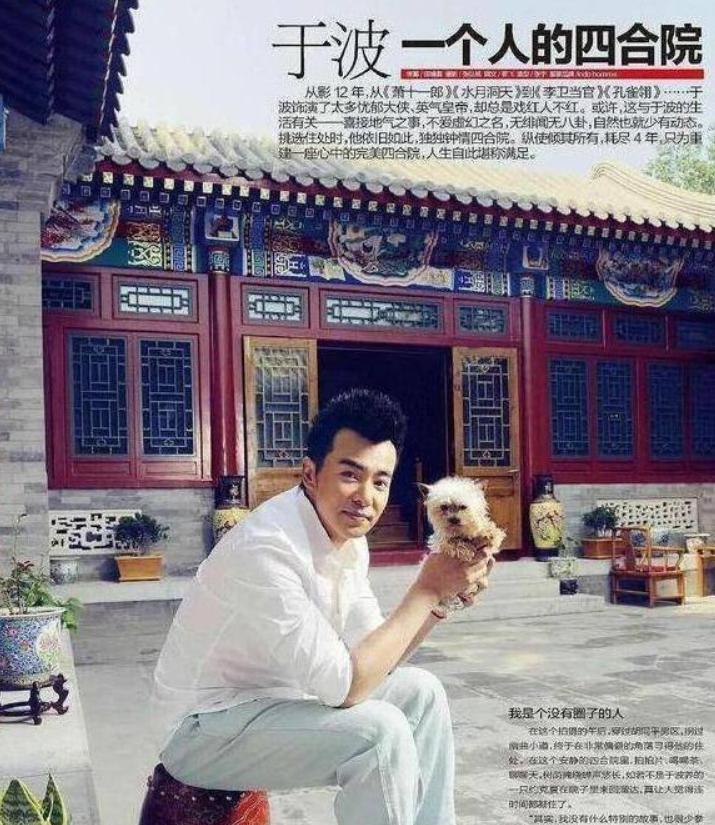

2004 年,于波用 260 万买下雍和宫旁边的两座四合院,几年后,朋友对他说:“我出 6 个亿,买你一个院。 ” 于波摇了摇头:“我对钱没啥兴趣。” 2004 年的北京,四合院交易刚对非本地户籍开放,税费减免政策尚未引发市场热潮。 刚凭《水月洞天》“童博” 一角走红的于波,把全部片酬投进了两座老院 ——300 平米主院连着 150 平米附院,院墙斑驳得能看见里层的碎砖。 第一次推开吱呀作响的木门,同行的经纪人直皱眉。 没有上下水,冬天靠煤炉取暖,西厢房的房梁已现裂痕,院角枣树的枯枝戳破灰蒙蒙的天。 “明星住这?不如买朝阳的别墅。” 经纪人的话道出了圈里人的看法。 于波却蹲在台阶上摸了摸青石板的纹路。 他在沈阳老胡同长大,记忆里的院落总飘着邻居家的饭菜香,这种烟火气是公寓楼没有的。 读北电时选修的建筑史课程里,他记得导师说:“北京四合院现存不足 3000 座,比故宫的宫殿还稀缺。” 修复从 2005 年开春开始,于波请的不是装修队,是文物局退休的老工匠。 青砖墙按 “干摆灌浆” 古法重砌,每块砖都要经水浸泡三天。 缺失的门簪纹样,他对着《营造法式》画了二十多张草图,最后在潘家园淘到同款老木件补齐。 钱很快不够用了。 合作的影视公司突然破产,他没了主角戏约,只能接配角和综艺。 最紧的时候,他把母亲给的金镯子当了,换钱买修复用的桐油。 胡同里的老人常看见他下班后背着手铲灰,手上的茧子磨破了好几层。 2008 年奥运会前夕,北京启动名城保护计划,四合院修缮被纳入文化工程。 于波的院子刚好完工:垂花门挂起新做的宫灯,正房格扇糊上传统桑皮纸,后院挖的小池养着从什刹海捞的锦鲤。 这时有人找上门,开价 2 亿想买主院,他指着刚挂果的石榴树:“这树刚扎根,挪不得。” 2010 年后,雍和宫周边四合院单价突破 15 万 / 平米,他的院子估值早已过亿。 某房企带着合作方案登门,提出改造成高端会所,承诺给他三成收益。 于波领着对方看院角的界碑:“这是乾隆年间的老物件,不能沾铜臭味。” 他把附院改成了小型民俗展室,摆着淘来的旧鸟笼、老门环。 胡同里的孩子放学就来,他教他们辨认砖雕上的 “福禄寿” 纹样。 有游客想拍照,他笑着摆手:“这是家,不是景点。” 近年他接戏更挑了,只选与传统文化相关的剧本。 2023 年参演的古建筑题材剧里,他指导道具组还原了四合院的 “抄手游廊” 细节。 朋友调侃他 “靠院子躺赢”,他却指着墙上的工匠名单:“赢的是这些手艺没失传。” 2025 年,雍和宫周边四合院成交价已达 30 万 / 平米,他的院子市值超 10 亿。 但院门口的春联仍由他亲手书写,院里的鸽子每天清晨准时盘旋。 那些当年嘲笑他 “笨” 的人,如今常来蹭茶听他讲修复故事。 他常说:“四合院不是古董,是要住人的文化。” 信源:新浪财经——于波:我做过最正确的事,就是当年花光260万积蓄买下两座四合院

![每当想到有人说苹果快要完蛋了就……[doge]](http://image.uczzd.cn/10158774916101804125.jpg?id=0)