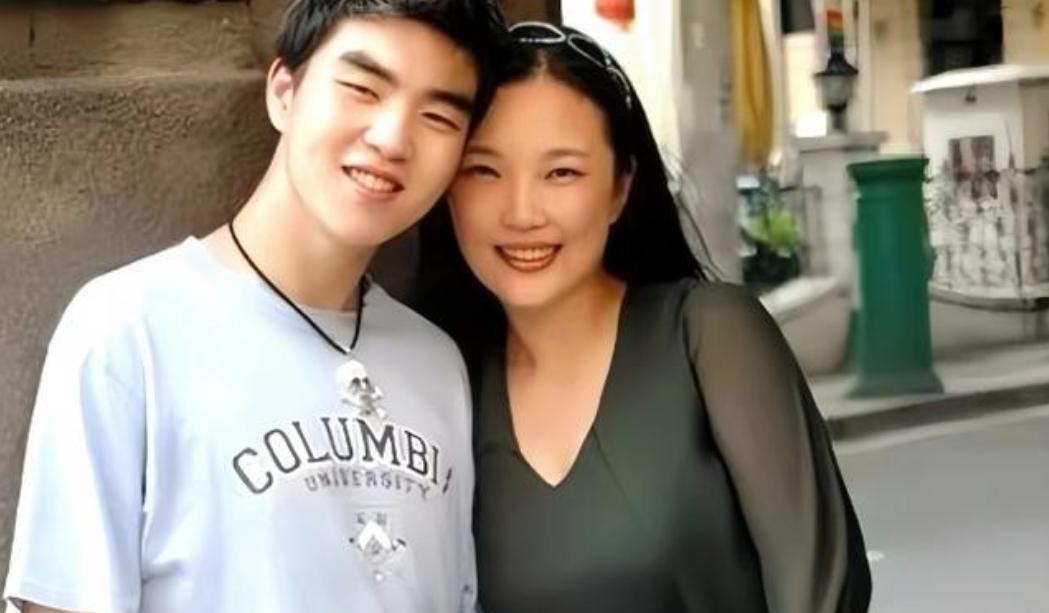

1988年,武汉女教师在医院生下一个小男孩。谁知,丈夫突然在她耳边说:“老婆,把氧气管拔掉吧,我们还能再生一个健康的宝宝”。女教师脸色大变,怒斥道:“我真后悔嫁给你!” 主要信源:(武汉晚报——搭梯子”的妈妈 把脑瘫儿子送进北大) 1988年7月的一个闷热夏夜。 武汉一家医院的产房里,新生儿丁峥的降生并未带来喜悦。 这个男婴出生时全身青紫,没有呼吸。 医护人员紧急抢救后,给出了残酷的诊断,重度脑瘫,预后极差。 面对"非瘫即傻"的医学判断,孩子的父亲选择放弃。 而母亲邹翃燕却毅然扛起了照顾孩子的重任。 这位年轻的幼儿教师给儿子取名"丁峥",取自《诗经》中"伐木丁丁"的典故。 她希望即使是一棵生长不良的树,也要在世间发出自己的声响。 这个名字寄托了她对儿子未来的期许,也预示着她将带领孩子走一条不同寻常的成长之路。 脑瘫患儿的康复训练漫长而艰辛。 邹翃燕白天在幼儿园工作,晚上回家后还要为儿子进行数小时的康复训练。 她自学康复知识,从最简单的抬头、翻身开始训练。 当别的婴儿已经能坐立时,丁峥还在为抬头而努力。 当同龄孩子蹒跚学步时,他还在练习抓握。 邹翃燕从未气馁,她相信只要坚持,儿子一定能取得进步。 最艰难的是感知觉训练。 邹翃燕需要反复用不同材质的物品刺激孩子的触觉。 从柔软的棉花到粗糙的砂纸,从温热的毛巾到冰凉的金属。 这个过程既枯燥又痛苦,但邹翃燕始终耐心坚持。 她常常一边给儿子做训练,一边轻声给他讲故事,用温柔的声音缓解训练带来的不适。 进入学龄期后,新的挑战接踵而至。 丁峥动作不协调,写字特别缓慢,同学们的不理解让他倍感压力。 邹翃燕没有选择溺爱或回避,而是教会儿子直面困难。 她陪着一笔一画地练习写字,将课本内容录成磁带帮助记忆,甚至发明了"听力记忆法"来弥补书写速度的不足。 每天晚上,母子二人都会坐在书桌前,一个认真讲解,一个专心学习,这样的场景持续了整整十二年。 高中阶段,当丁峥表现出学习潜力时,邹翃燕鼓励他确立考取北京大学的目标。 这个在旁人看来不切实际的梦想,成为母子二人共同奋斗的动力。 为了帮助儿子提高学习效率,邹翃燕研究各种学习方法,总结出一套适合丁峥的特殊记忆技巧。 她还经常带儿子去图书馆,培养他的阅读兴趣和研究能力。 2007年高考放榜,丁峥以660分的优异成绩被北京大学录取,创造了医学上的奇迹。 这一刻,邹翃燕流下了欣慰的泪水。 她想起儿子小时候连笔都握不稳的样子,想起无数个挑灯夜战的夜晚,想起儿子面对困难时从不言弃的坚韧。 这一切的付出,终于换来了丰硕的成果。 大学毕业后,丁峥继续攻读北京大学法学硕士学位。 在研究生阶段,他表现出色,获得了赴哈佛大学深造的机会。 面对每年数十万的留学费用,邹翃燕毅然支持儿子追梦。 她省吃俭用,把积蓄都用在儿子的教育上。 最终,丁峥凭借出色的综合素质获得了高额奖学金,顺利赴美深造。 在哈佛求学期间,丁峥克服了语言障碍和文化差异,以优异的成绩完成了学业。 毕业后,他成为一名执业律师,专门为弱势群体提供法律援助。 他常说:"我深知弱势群体的不易,希望能用自己所学帮助他们。" 而邹翃燕也在家乡创办了特殊儿童康复工作室,用自己积累的经验帮助更多类似家庭。 她开发了一套针对特殊儿童的教育方法,帮助这些孩子发掘潜能。 多年来,她已经帮助二十多名特殊儿童实现了就学梦想。 她始终认为,每个孩子都有自己的成长节奏,重要的是给予他们足够的时间和正确的引导。 这段感人至深的母子故事在当地传为佳话。 邹翃燕用三十年的坚持证明,真正的母爱不是溺爱和代劳。 而是相信、陪伴和适度的严格要求,让孩子在克服困难中成长。 而丁峥的成长经历则表明,身体的局限并不妨碍生命的绽放。 只要不放弃努力,每个人都可以活出精彩的人生。 如今,每当有人问起培养儿子的心得,邹翃燕总是微微一笑,再辛苦也觉得值得。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!