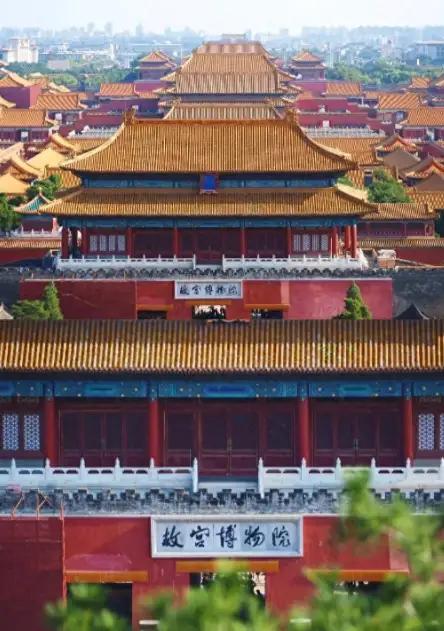

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 故宫每年门票就可以卖出去二十多亿,那么国家为何还要对它进行大批量的贴补。 首先得澄清一个数据误区,故宫官方公布的门票收入常年稳定在8-10亿区间,所谓“二十多亿”是误传——故宫每日限流8万人次,旺季门票60元、淡季40元,就算全年满负荷开放,总收入也超不过15亿,再扣除免票人群、特殊时段优惠,实际入账远达不到二十亿。真正让人疑惑的是,加上15亿左右的文创收入,一年近25亿的自有收入,为何还需要巨额财政补贴?答案藏在“保护”这两个字里,而且是不计成本的保护。 很多人不知道,故宫不是普通的旅游景点,是世界上规模最大、保存最完整的木质结构古建筑群,光是登记在册的文物就有186万多件,每一件、每一栋建筑,都需要真金白银来“续命”。就说古建筑维护,太和殿顶上的黄色琉璃瓦,看着不起眼,每一片都得按照明清古法烧制,一块瓦的成本就超过2000元,太和殿仅屋顶就有近30000片瓦,单换瓦这一项,费用就高达数亿元。而且木质建筑怕潮怕虫,每年雨季前都要做防潮处理,入冬后要检查木构件是否有白蚁侵蚀,这些工作不能用机器替代,全靠老师傅手工操作,人工成本本身就极高。 文物修复更是“烧钱”的重头戏。一幅宋代古画,光是除尘、揭裱、修补,就需要专业修复师花1-2年时间,用到的宣纸、糨糊都得是特制的,光材料成本就几十万。故宫的“古书画修复工作室”,每年只能修复几十件作品,可待修复的文物还有上万件,缺口大到惊人。还有青铜器,出土时可能已经锈蚀断裂,修复时要先做成分分析,再用微焊接技术拼接,还要防止二次锈蚀,一套流程下来,一件文物的修复费用就能抵得上一个普通家庭几年的收入。 安防投入更是一分都不能省。186万件文物,随便一件都是国宝级,故宫的安防系统是世界顶级的,不仅有24小时不间断的监控摄像头,还有振动传感器、红外报警装置,甚至在一些珍贵文物展厅,还部署了毫米波探测设备。这些设备不是装完就完事,每年的维护、升级费用就高达数亿,而且还要养活一支专业的安防团队,24小时巡逻值守,确保文物万无一失。 除了保护,故宫还要承担学术研究和文化传播的责任。故宫博物院有上百位研究员,常年从事文物考证、历史研究,出版学术著作、举办专题展览,这些都需要资金支持。而且故宫作为公益单位,每年还要举办上百场免费展览、公益讲座,编写青少年科普读物,这些活动不仅不赚钱,还要倒贴钱。就像去年举办的“历代绘画大展”,光是文物运输、展厅布置、恒温恒湿设备租赁,就花了近千万,而展览本身是免费向公众开放的。 可能有人会说,文创收入那么高,为什么不都用在保护上?其实文创收入的大部分已经投入到保护工作中了,但相对于巨大的保护成本,还是杯水车薪。举个简单的例子,2016年故宫启动“养心殿研究性保护项目”,光是前期的勘察、测绘、方案设计,就花了3000多万,整个项目总投资超过2亿元,这还只是一座宫殿的修复费用。故宫有大小宫殿70多座,还有大量的附属建筑,每年光常规维护费用就超过10亿。 更关键的是,故宫的保护工作不能“偷工减料”。古建筑修复要遵循“修旧如旧”的原则,不能用现代材料替代传统材料,比如木质构件必须用金丝楠木、紫檀木,这些木材现在极其稀缺,价格昂贵且难以寻觅。文物修复更是要“最小干预”,不能破坏文物的原始状态,这就意味着修复过程要更加精细、更加耗时,成本自然水涨船高。 那些觉得故宫“赚钱不少还哭穷”的人,其实是误解了它的定位。故宫不是盈利性机构,它的核心使命是保护文化遗产、传承中华文明,门票和文创收入只是补充,根本无法覆盖巨大的保护和运营成本。政府的补贴,不是在“养着”故宫,而是在守护我们民族的根与魂。 试想一下,如果没有这些补贴,故宫为了赚钱,可能会过度商业化,破坏古建筑的风貌;可能会缩减修复预算,让珍贵文物在岁月中慢慢损坏;可能会取消免费展览,让很多人失去接触传统文化的机会。那样的结果,才是真正的损失。 文化遗产的保护,从来都是一项长期且艰巨的工程,它需要持续的投入,需要我们的理解和支持。故宫赚的钱,没有消失,而是变成了修复文物的一针一线、维护古建筑的一砖一瓦,变成了让子孙后代还能看到紫禁城辉煌的希望。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。