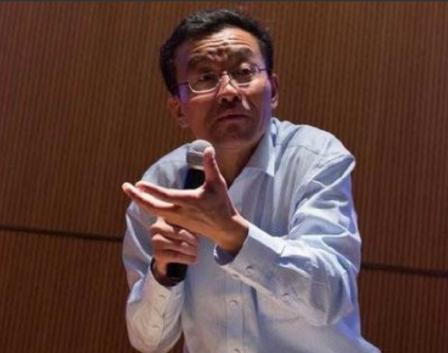

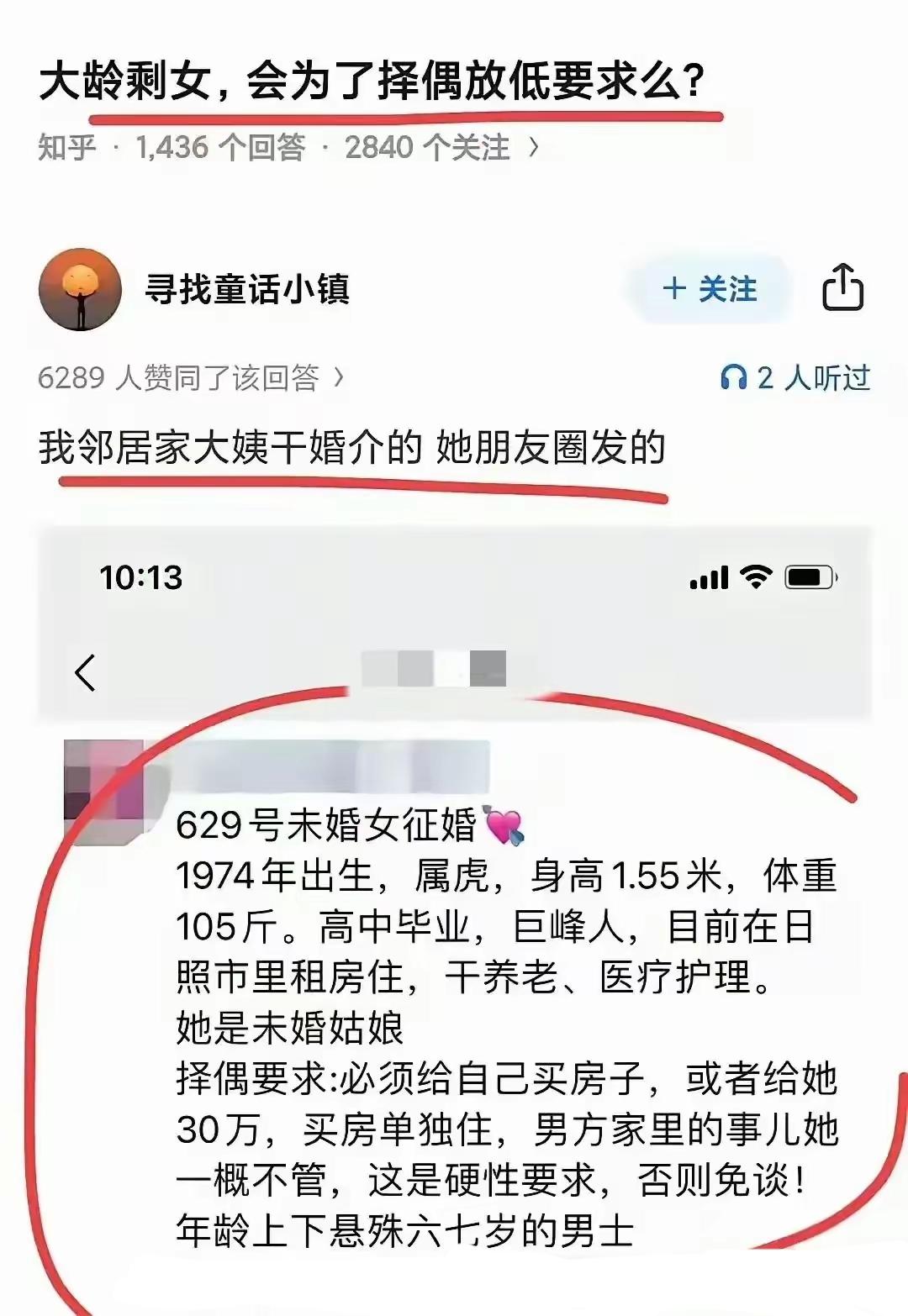

复旦大学教授王德峰,撕开了中国社会当下最大的遮羞布,振聋发聩!他说:“我们再度地出现了如孙中山当年所说的“一盘散沙的中国人”这样一个局面。 他说:“当下两个基本问题摆在中国人眼前,一个是没有精神家园,一个是中国社会体正处于解体的边缘,最基本的判断就是普遍的信任危机!” 当年,孙中山痛斥“一盘散沙”,是因为清朝的专制统治把国人的凝聚力打散了,面对西方列强根本拧不成一股绳,如今王德峰重提这话,藏着的是更深的无奈,不是外力压迫,是咱们内部的联结先松了。 2013年上海那事儿至今想起来还让人堵得慌,安徽来的农民工秦小亮揣着一年挣的1.76万去汇款,钱掉地上被大风刮散,一群路人哄抢,最后他自己只捡回3000块,也就几个人还了700块。 这事儿不是个例,2013年初中国社科院那份《社会心态蓝皮书》早就点透了这点,社会上觉得大多数人还能信的,连一半都不到,对陌生人的信任更是只剩两三成。 人和人之间那点信任感碎了,就容易陷入恶性循环:你防着我,我盯着你,小事也能变成矛盾,矛盾又反过来加固隔阂。就像现在办点事儿,先琢磨的不是怎么成,是怎么不被骗;邻里之间见了面客气笑笑,转头就关紧门,谁也不想多管闲事。 老一辈信的“养儿能防老”“兄弟如手足”,早就被现实磨得没了棱角,现在父母不敢指望孩子养老,转而琢磨“养房防老”;婚姻里先做婚前财产公证,不是不爱,是怕哪天关系散了连保障都没有。 这些看似精明的自保,其实都是信任崩塌后的无奈,当人和人之间的情分要靠合同、靠房产、靠法律条款来绑着,那点发自内心的亲近感也就淡了。 小悦悦事件当年闹得沸沸扬扬,十几个路人路过不伸手,不是人心天生坏,是怕伸手被讹上,怕好心惹麻烦。这种“多一事不如少一事”的心态,慢慢就把整个社会的温度都拉低了。 精神上的空落更让人慌,王德峰说的“没有精神家园”,不是说大家没地方消遣,是心里没了能扎根的东西,光明网之前聊农村精神文明建设时提到,现在不管城里乡下,都爱盯着“钱”看。 农村里选村干部,优先挑能挣钱的“经济能人”,文化精英根本没地位;送下乡的书,大家只翻能致富的科技手册,文化思想类的碰都不碰。就连业余时间也被刷视频、玩游戏占满,那些能安下心来琢磨的精神追求,早就被娱乐冲淡了。 更要命的是传统的道德规矩断了档,以前农村靠“乡贤”讲规矩、靠宗族传道德,这套体系跟着社会转型碎了,新的价值体系又没完全立起来,中间的空当就被金钱崇拜填了。 农村里因为钱闹矛盾的比比皆是:兄弟姐妹争家产、邻里抢利益,甚至有人为了挣钱干诈骗的勾当。村干部贪腐的事儿也时有发生,这些人和事都在一点点啃食着原本就脆弱的道德底线。 当“有钱就是本事”成了不少人的信条,道义、良知这些看不见的东西,自然就靠边站了。 文化人才的流失更让精神家园没了支撑,大量农民外出打工,村里懂文化、讲规矩的人少了。2022年村委会主任里有大专以上学历的还不到一半,跟居委会主任差了一大截。没了能带头讲文化、树精神的人,村里的精神文明建设只能停在挂标语、建书屋的表面,根本落不到人心上。 城里的年轻人也好不到哪去,忙着拼业绩、还房贷,没心思琢磨“活着的意义”,精神上的空虚只能靠刷短视频暂时填满,越刷越慌,越慌越找不到方向。 孙中山当年说中国是“一盘散沙”,是因为清政府把人管得没了凝聚力,现在王德峰重提这话,是因为咱们心里的“根”松了,人和人之间的“桥”断了。 精神上没了可依的家园,就容易跟着利益走,为了一点好处争来抢去;彼此间没了信任,就只能各自为战,把“自保”当成信条。这样一来,就算人再多,也拧不成一股绳,可不就成了“一盘散沙”。 王德峰的话难听,却是实话,这不是要否定现在的发展,是要提醒咱们:物质富了,精神不能空;日子好了,人心不能散。当年孙中山说“一心一德就能图富强”,现在还是这个理。什么时候大家心里重新有了可守的精神劲儿,人和人之间能放下防备多份信任,那层“散沙”的壳,才能真正碎掉。

天真

👍

用户10xxx56

杀了!