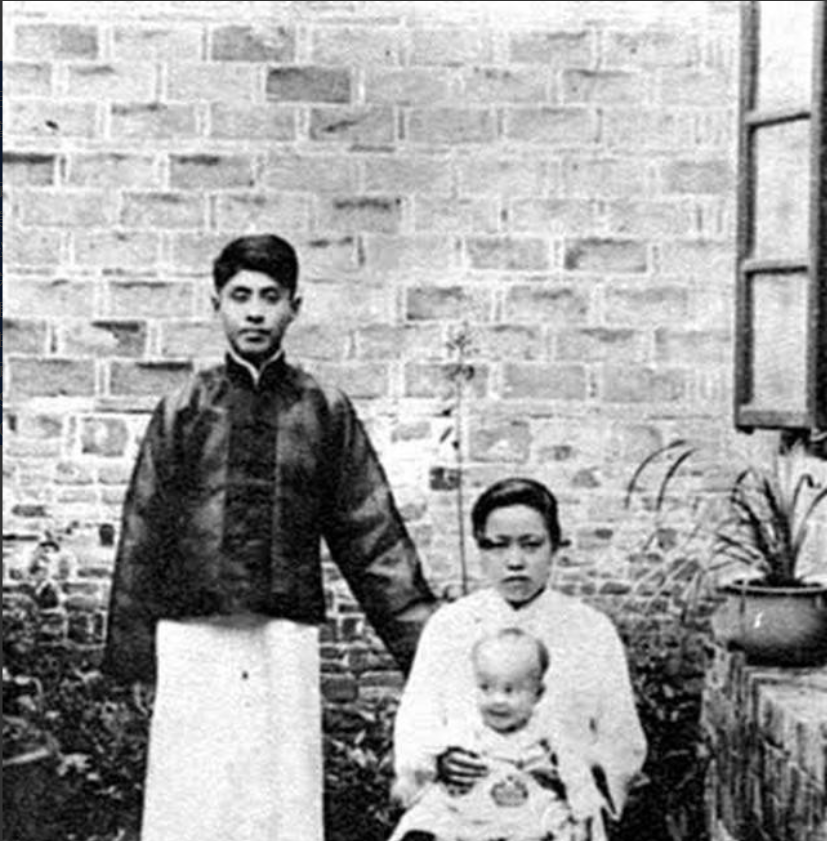

1971年杨振宁刚回国,在见到岳父杜聿明时顺口叫了声“杜先生”,此时的周总理却赶紧说:“应该称为岳丈大人。” 那个夏天的北京夜晚格外的明亮,在人民大会堂内一场不寻常的宴会正在悄然进行,而那天的主角不是别人,正是刚从美国归来的诺贝尔物理学奖得主杨振宁。 在这场重要的宴席间,却坐着一位让他既熟悉又陌生的长辈,这人正是他夫人杜致礼的父亲、杨振宁的岳父,曾叱咤沙场、后来被特赦的国民党将领杜聿明。 这场相见足足等了二十多年,当时的杨振宁与杜聿明长女杜致礼结婚,那也是已在二十余载之前的事儿了,可杨振宁与他的岳父却是第一次的面对面。 一瞬间彼此的牵连中,却也有着些时代留下的疏离感,这份尴尬却随着宴席的开始渐渐从空气中摸去,而场合也在随着人们之间的不断熟悉,变得温馨了很多。 说到杜聿明那可曾是蒋介石的“五虎上将”之一,淮海战役被俘后,在功德林接受多年改造,无奈被改造的他也是就是许多年,直到1959年才终于被特赦。 而杨振宁则自1945年赴美求学后,因冷战的隔阂,整整二十多年未能回到祖国。 所以这对翁婿,一个是昔日的国民党将领,一个是享誉国际的科学家,他们的第一次会面,本身有就带着些微妙的、具有时代性的戏剧张力。 这一年也刚好正值中美关系的悄然解冻,因为春天刚过,所以美国国务院宣布解除公民赴华旅行禁令,赶上这大好时候的杨振宁立刻起身打算回国。 而杨振宁与妻子杜致礼有饿就登上了飞机,匆匆带上简单的行李箱准备回国了。 在这个行李箱中,可不只是衣物那么简单,因为里面还装着不少稀罕物想要一并都带回家,带回去给自己的家人,告诉所有人他杨振宁终于回家了。 当时的杨振宁笑着对妻子说:“这些都是给岳父岳母准备的,让他们也感受点现代生活。”因为在那个年代,中国还在被实行严格的外汇和进口限制中。 所以普通人根本见不到各式各样新鲜的家电,所以海关人员也是多听了几句,直到清楚是杨振宁携带的慰问礼品,于是就特事特办的直接批准免税放行。 等到杨振宁与朋友和家人逐个碰面后,这与岳父也该正式见上一面了。 于是就有了那天不算喧闹的宴席,当时的杜聿明身穿一身灰色中山装,头发花白,却腰板依旧笔直,这就是曾在战场上杀伐果断的铁血将军,确实不同凡响。 而杜聿明面对这位久闻其名的科学家女婿,他的神情里竟是多了一份拘谨。 宴席开始时,杨振宁先起身,恭敬地向岳母曹秀清问好,可当视线转向杜聿明时,他忽然顿了一下,语气中带着一点谨慎,说:“杜先生,您好。” 这一声“杜先生”,让全场都微微一怔,杜聿明笑容一僵,周围的人也有点尴尬。 怎么从杨振宁的话语中听出了点儿生疏呢,这归国才子不该是不懂礼数的人呀。 于是就有人开始开玩笑进行开解,认为这种场合因为身份差异,胡让他有些犹豫与紧张,所以也就选了一个更稳妥的称呼,以免被进行别的过度解读。 但尴尬还是有的,也就在这时周总理图突然放下茶杯,并笑着打圆场说:“小杨啊,这称呼可不对,得叫岳丈大人嘛!”一句话气氛瞬间活络起来众人也都笑了。 得到周总理的提点后,杨振宁也是这才连忙改口:“岳父。”此时的杜聿明脸上也重新浮现笑意,不得不感慨周总理的情商,尴尬就被他这么轻描淡写地给化解了。 那次宴会后,杨振宁又将心里的拘谨彻底放下,随着周总理的从容和真诚,让他重新思考“归属”二字,之后的几年他也带动了大批海外华人科学家回国。 在那个风起云涌的年代,杨振宁不仅是一位科学家,更是中美之间的桥梁。 他的那次回国不仅仅是“探亲”,更是一次历史性的跨越,也是在让世界看到,中国有能力,也有胸怀,欢迎自己的儿女回来。 有人说,科学没有国界,但科学家有祖国,杨振宁的故事,可能就是最好的证明。 看完杨振宁和杜聿明这段故事,你会发现,有些称呼背后,不只是礼仪那么简单,它承载着几十年的历史、家国情怀和跨越敌我分明的理解。 而杨振宁的归来,不只是一次探亲,更是一种历史性的情感和文化交融。 或许,这也在告诉我们,真正的回家,不只是身体到达,更是心与时代、心与家国的重逢,如果你身处在外漂泊多年,你又会如何定义自己的“归属”? (信源:中国共产党新闻网——《杨振宁四次回国探亲 与岳父杜聿明相见秘闻》2009-06-02 )