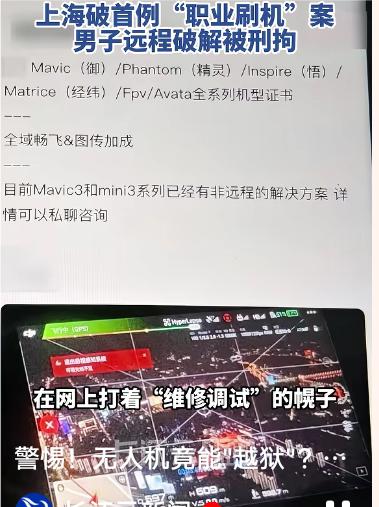

无人机“职业刷机人”涉嫌犯罪 在现代科技飞速发展的今天,无人机已经深度融入我们的生活。无论是拍摄美丽的风景、进行农业巡检,还是快递配送、应急救援,无人机都展现出巨大的潜力与价值。然而,随着无人机的普及,一股“刷机”风潮也逐渐浮出水面。有人为了突破无人机的限制,破解禁飞设置,试图通过非法手段控制无人机的飞行。 什么是无人机“刷机”它合法吗? 所谓“刷机”,就是指通过破解或修改无人机的固件或控制系统,以解除厂商设定的飞行限制,比如禁飞区、飞行高度限制等。这种行为最常见的表现,是利用境外非法软件或破解工具,对无人机进行“解禁”或“越控”。表面上看,破解后无人机可以自由飞行,操作更为灵活,但实际上,这背后隐藏着巨大的法律风险。 在法律层面,未经许可擅自破解无人机系统,已经涉嫌违法。据报道,国内多起案件中,因破解无人机控制系统而被追究法律责任。例如,上海的薛某利用境外非法软件破解27台无人机,收取每台500到1500元的费用,最终被以“提供非法侵入控制计算机信息系统程序工具罪”刑事拘留。而江西的张某则通过购买破解程序,成功解除21台无人机的限飞限制,获利1.5万元,法院判处其六个月有期徒刑,缓刑一年,并处罚金五千元。 不仅如此,法律对这种行为有明确规定。根据我国刑法,任何提供专门用于侵入非法控制计算机信息系统的程序工具,或者明知他人利用该工具实施违法犯罪行为,仍为其提供帮助的行为,都属于违法范畴。情节严重者,可被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;如果情节特别严重,比如破解的无人机数量超过20台,获利超过五千元,甚至可能面临三年以上七年以下有期徒刑。 2024年,最高法院还发布了新的司法解释,明确指出无人机的飞控系统属于“计算机信息系统”。破解禁飞设置,非法控制无人机,属于非法侵入和控制计算机信息系统的行为,都在法律严格监管之列。境外的破解软件“Sky Break”也被定义为专门的程序工具,这些都在法律的监管范围内。 如果有人铤而走险,尝试破解无人机,可能会面临哪些法律责任。 首先,提供破解软件或工具,属于“非法侵入计算机信息系统”行为,可能触犯刑法。根据法律规定,情节严重者,即破解多台无人机或获利较多,都会被追究刑事责任。例如,破解200台无人机,获利十万元,法院判决一年六个月的有期徒刑。 其次,违法破解行为还可能涉及“非法控制计算机信息系统罪”。一旦无人机失控,可能导致飞行事故、财产损失甚至人员伤亡。尤其是在一些管制空域,破解无人机的行为极易引发严重后果。 破解无人机的潜在风险:除了法律风险外,破解无人机还带来更为严重的安全隐患。无人机一旦被破解,就有可能失控坠落,危及公共安全。 据统计,破解无人机导致失控坠机的概率比正常飞行高出300%以上。不少实际案例都证明了这一点。例如,在昆明的一次无人机破解事件中,破解后无人机失控坠毁在高架桥上,差点酿成重大事故。而在上海薛某案中,破解的无人机被用来进行商业飞行,部分无人机在飞行中突然失控,造成财产损失和潜在的生命危险。 更有甚者,有一些不法分子利用破解技术进行非法“黑飞”,穿越禁飞区,扰乱航行秩序,甚至威胁到机场航班安全。由此可见,破解无人机不仅仅是个人行为,更可能引发公共安全事件,给社会带来巨大隐患。 面对日益复杂的无人机法规环境,广大无人机用户应当严格遵守相关规定,合法、安全地使用无人机。 首先,在飞行前,务必登录“民用无人驾驶航空器综合管理平台”,进行实名登记。无论是个人爱好者还是商业运营者,都要完成飞行登记,确保身份信息真实有效。 其次,在管制空域飞行必须提前申请审批,一般需要提前48小时向相关部门提交飞行计划。在试飞空域内飞行时,也要留存飞行日志,确保有据可查。 此外,避免使用非官方、非法破解软件。对于市场上出现的“穿云”、“借高”、“远程调试”等黑色破解广告,要提高警惕。遇到此类信息,应截图保存,并及时向“12345”国家安全举报平台举报。 如果发现无人机出现异常,比如突然失控、飞行轨迹异常,应立即按下遥控器上的“紧急停飞”键,切断飞行控制,联系厂商检测设备系统的完整性。 无人机作为现代科技的重要代表,带来了便利,也带来了责任。在追求飞行自由的同时,我们更要守住法律的底线。破解禁飞限制,不仅是违法行为,更可能引发一系列安全隐患,危及公共安全。 每一位无人机爱好者都应当理性使用,遵守法规,避免因一时的便利而陷入法律泥潭。只有这样,才能在科技的蓝天白云中,自由翱翔的同时,保障自己和他人的生命财产安全。 无人机 无人机管理规定