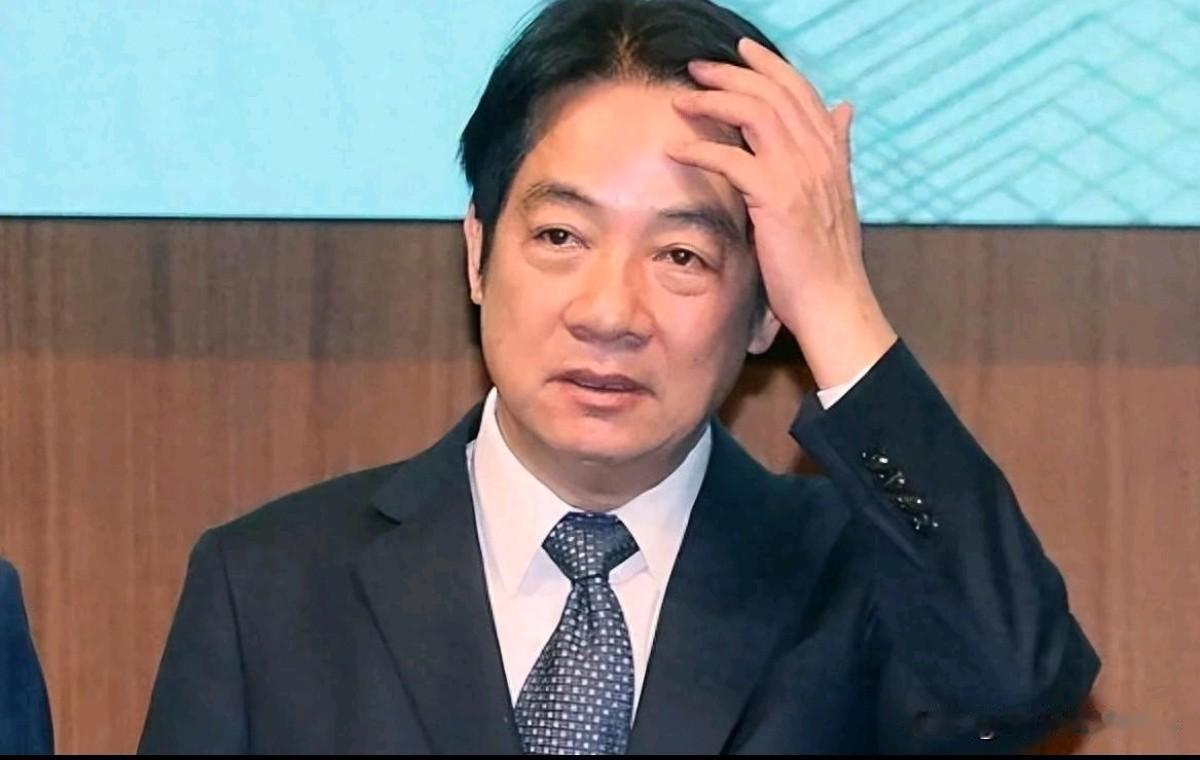

赖清德退无可退 10月22日,国台办新闻发布会现场出现罕见一幕:发言人朱凤莲直接回应新任国民党主席郑丽文访陆意愿,明确表示“愿在坚持‘九二共识’基础上同中国国民党加强高层往来”。 这是大陆官方首次,对台湾地区在野党领袖当选,作出即时正面回应,距离郑丽文10月18日当选仅隔四天。 与此同时,赖清德民调暴跌至34.9%,创下台湾地区领导人就任16个月来的最低纪录。 三方势力的此消彼长,正推动台海格局进入新阶段。 郑丽文当选国民党主席后迅速展现政治魄力,她不仅任命李乾龙为副主席兼秘书长、季麟连为副主席,更在两岸议题上抛出“怕去大陆交流就不要参选”的鲜明立场。 其办公室披露,首批党务人事安排侧重“跨派系平衡”,李乾龙曾任朱立伦时期秘书长,季麟连则代表深蓝军系,这种组合既能稳住传统支持者,又为后续改革预留空间。 更关键的是,郑丽文直接挑战民进党话语体系,公开强调“台湾人就是中国人”,并计划推动“蓝白合”应对2026年地方选举。 这些动作打破国民党长期以来的模糊策略,引发绿营强烈反弹。 国台办朱凤莲在记者会上特别指出“要和平、要发展、要交流、要合作是台湾主流民意”,此番表述与以往侧重批判“台独”的基调形成对比。 分析认为,大陆正将政策重心从压制绿营转向争取台湾民心。 配合郑丽文的上台时机,国台办同步宣布邀请台湾同胞参与台湾光复80周年纪念活动,通过历史叙事强化两岸联结。 这种“软硬两手”策略,显示大陆对台工作更注重精准施策:既保留对“台独”势力的高压态势,又为民间交流开辟更广阔通道。 赖清德当局陷入空前孤立,亲绿机构“台湾民意基金会”数据显示,其满意度从年初近60%骤降至34.9%,不满意度飙升至63%。 民进党将防务预算提升至GDP的3%引发民生负担质疑,而美国对台加征20%关税导致4.2万劳工面临失业,更暴露其“倚美谋独”路线的脆弱性。 民进党内部出现分裂迹象,部分“立委”悄悄撤下与赖清德联合宣传的广告牌,高雄市长参选人林岱桦公开呼吁“说真话、做实事”。 国民党则趁机加强攻势,推出讽刺赖清德的“莱尔校长”纾压球,三分钟内售罄的盛况,反映民众对当局的普遍不满。 美国因素成为变量之一,郑丽文明确表态“台湾不能成为美国地缘博弈棋子”,直指民进党盲目亲美路线的风险。 值得注意的是,特朗普政府近期拒绝赖清德“过境”纽约的请求,4亿美元对台军援也未兑现。 与此形成对比的是,大陆通过RCEP等经济框架强化区域整合,使台湾产业界面临“被边缘化”压力。 这种外部环境变化,迫使台湾民众重新评估两岸关系走向。 郑丽文面临的挑战不容小觑,国民党内部分歧依然存在,赵少康等人对其改革方案持保留态度。 地方派系,如台中市长卢秀燕尚未明确表态支持,而2026年县市长选举需要协调各派利益。 台海局势正呈现新特征,大陆通过民航航线优化、农产品准入等实务合作释放善意,而解放军战机巡航频率保持稳定,体现“刚柔并济”的思路。 台湾民众对经济民生议题的关注度已超过意识形态争论,南投、花莲等观光业者公开呼吁恢复大陆游客来台。 这种社会氛围变化,为郑丽文推动两岸交流提供有利条件。 大陆通过法治手段遏制“台独”,《反分裂国家法》明确划定红线;同时以融合发展为导向,为台胞提供同等待遇。 台湾民众逐渐认清“倚美谋独”的虚幻性,开始寻求务实出路。 郑丽文此时崛起,恰为两岸关系转型提供重要契机。 但最终走向仍取决于各方能否超越短期政治算计,真正聚焦于民众福祉与区域稳定。 当赖清德沉迷于政治操弄时,郑丽文直指经济民生痛点;当民进党炒作统独对立时,大陆以惠民政策争取认同。 台海和平不需要高深理论,只需要对人民基本诉求的真诚回应。或许这正是两岸关系最坚实的希望所在。