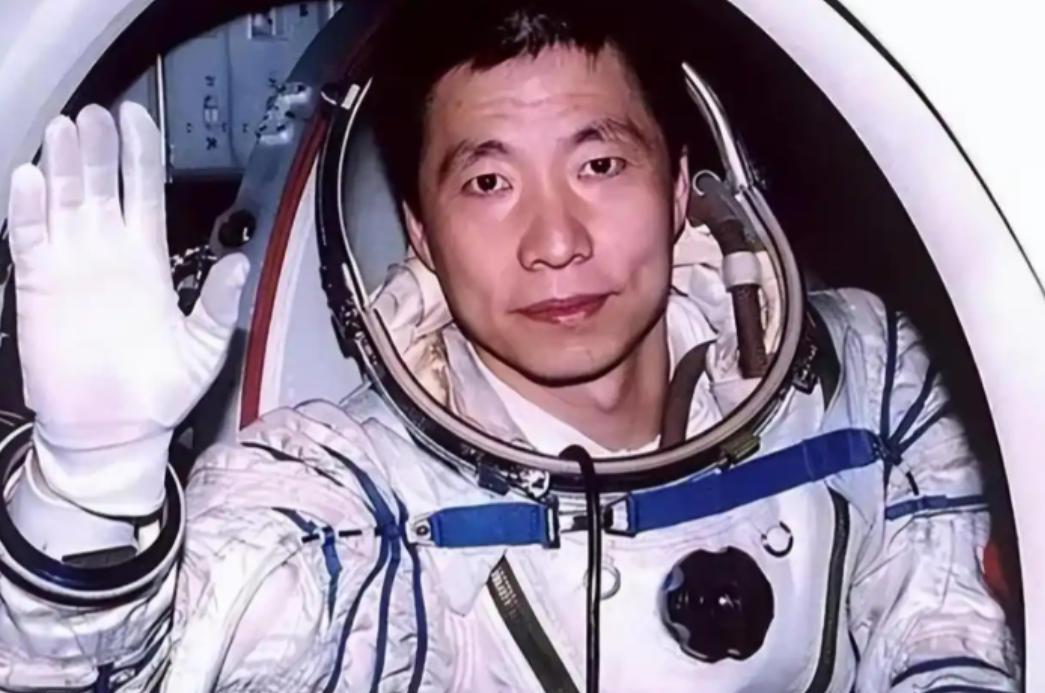

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 主要信源:(新京报——“一刹那,我以为自己要牺牲了”,杨利伟《太空一日》入选教科书) 2003年10月的酒泉卫星发射中心,清晨的戈壁滩上寒意袭人。 杨利伟穿着厚重的航天服,在工作人员的协助下缓缓走向发射塔架。 橙白色的神舟五号飞船在晨曦中静静矗立,等待着承载中国首次载人航天飞行的历史使命。 航天员的训练历程充满艰辛。 在入选航天员之前,杨利伟已经是一名经验丰富的战斗机飞行员。 但航天训练的要求远超常规飞行训练。 其中最具挑战性的是超重耐力训练,航天员需要在地面离心机上承受8个G的超重压力。 在这种极端条件下,航天员的面部肌肉会产生严重变形,呼吸变得异常困难,甚至连抬起手臂都需要极大的毅力。 除了超重训练,航天员还要进行失重环境适应训练。 这项训练通过特殊改装的飞机进行抛物线飞行来创造短暂的失重环境。 每次失重时间仅有20多秒,但航天员需要在这转瞬即逝的时间里完成各种操作练习。 此外,还有幽闭环境适应训练、应急生存训练等多项特殊训练内容。 发射时刻终于到来。 上午9时整,长征二号F火箭点火升空,巨大的轰鸣声响彻戈壁滩。 在火箭上升阶段,杨利伟经历了一段异常艰难的时刻。 由于火箭发动机的振动频率与飞船结构产生耦合,出现了剧烈的低频共振现象。 这种共振使得飞船剧烈抖动,杨利伟感到全身的器官都在承受巨大压力。 这段持续26秒的共振期,成为整个飞行任务中最危险的时刻。 当飞船顺利进入预定轨道后,杨利伟终于可以松开安全带,从舷窗俯瞰地球。 蔚蓝色的星球在太空中静静旋转,这幅壮丽的景象让他深刻体会到人类探索太空的意义。 在轨飞行期间,他按计划完成了多项科学实验和工作任务。 整个在轨飞行持续21小时23分钟,飞船绕地球飞行14圈。 返回阶段同样充满挑战。 当返回舱重新进入大气层时,舱外温度急剧升高至数千度,舷窗出现裂纹。 杨利伟沉着应对各种突发情况,最终使返回舱安全着陆在内蒙古草原。 出舱时,他面对迎接的人群说出了那句载入史册的"感觉良好"。 这次历史性飞行的背后,是航天员家庭的无私奉献。 杨利伟的妻子张玉梅原本是一名教师。 为了支持丈夫的航天事业,她毅然辞去工作承担起家庭重任。 在杨利伟训练最紧张的时期,他们年仅两岁的女儿不幸患病离世,这成为他心中永远的遗憾。 神舟五号任务的成功实施,标志着中国成为世界上第三个独立掌握载人航天技术的国家。 此后,中国载人航天工程进入快速发展阶段,陆续实施了多次载人飞行任务,并最终建成自己的空间站。 杨利伟本人后来担任中国载人航天工程副总设计师,继续为航天事业贡献智慧和力量。 航天事业的发展离不开一代代航天人的接力奋斗。 从最初的艰苦创业到如今的辉煌成就,中国航天人用实际行动诠释了伟大精神。 这种精神不仅体现在航天员身上,也体现在千千万万航天科技工作者的日常工作中。 如今,中国航天事业已经进入新的发展阶段。 航天员队伍不断壮大,训练设施日益完善,任务内容更加丰富多样。 但无论技术如何进步,航天人的勇气和奉献精神始终是推动事业发展的最宝贵财富。 杨利伟作为中国首位航天员,他的故事将永远激励着后来者不断探索未知、挑战极限。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

评论列表