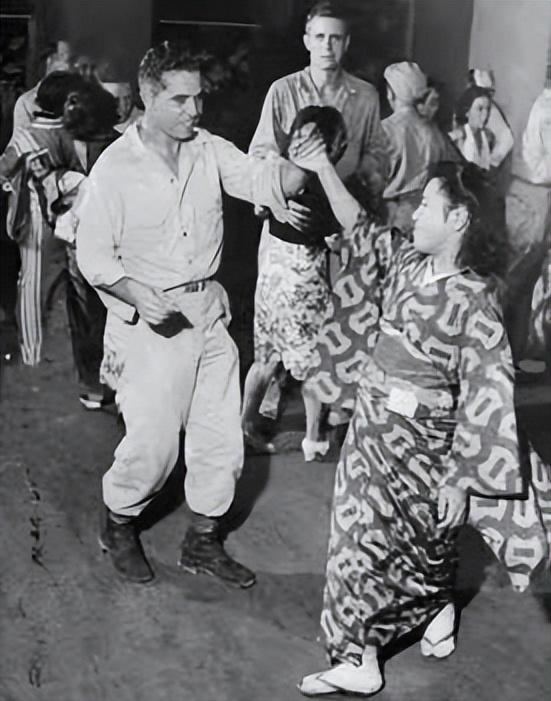

“我最怕侍候黑人了”,二战结束后,日本为了讨好美军,强迫国内平民女性,给美军当慰安妇,一名慰安妇一天最多要接待50多名美兵,她们直言生不如死。 “我最怕侍候黑人了。” 这是一个日本女性在多年后回忆起自己在1945年的那段经历时,说出的第一句话。 这句话不是种族主义的宣泄,而是一个身心俱疲、几近崩溃的女性,在回忆那段“被国家出卖的日子”时的本能反应——她怕的不是肤色,是那段地狱般的生活。 1945年8月的日本,饥饿、疾病、无家可归成为日常,和战争一起倒下的,还有整个国家的尊严。 就在这样的背景下,美军进驻日本,作为战胜国,美军不仅掌握了军事控制权,也很快介入了日本的社会结构。 他们的存在,不只是象征着战败,更带来了新的秩序——而这个新秩序的建立,竟然要靠“性”来作为缓冲。 “国家需要你们站出来。” 1945年8月底,日本政府极其迅速地组建了一个名为“特殊慰安设施协会”(RAA)的机构。 这个名字听起来像是某种文娱组织,但它背后却是一条通往女性地狱的大门。 RAA的设立,打着“保护良家妇女”的旗号,政府公开说法为防止美军强暴民间女性,为维护社会秩序,为盟军士兵提供娱乐与发泄渠道。 听起来是“以小保大”策略,事实却是对女性身体系统性掠夺。 RAA的招募启事上,写“事务员”“食堂服务员”“接待员”,强调包吃住、待遇优厚。 真到现场,许多女性才发现,所谓的“事务”,就是接待盟军士兵,进行非自愿性服务。 她们无法拒绝,因为被“现实”逼着。 很多人是寡妇,有的丧夫丧子,有的全家死于空袭,流落街头,她们没有饭吃,没有住处,更没有明天。 有地方住、有口饭吃,哪怕是“卖身”,在那个时代,也是一种生存方式,而RAA,正是利用了这种极端贫困,进行“合法性掠夺”。 “我一天最多接待了53人。”这是幸存者麻田绢子的证言。 她不是在夸张,而是在陈述一种超越生理极限的现实,她说,自己的大腿内侧经常磨破,感染发炎。 可就算是这样,也没有休息的机会,因为“如果不工作,就会被赶出去”,而外面,是比慰安所更可怕的死亡。 慰安所内设有“看守”,女性们不能随意外出,连洗澡都排队限时,她们的身体被当作工具,一天接待几十人,有时甚至要连续工作十几个小时。 有些士兵粗暴得像是在打仗,有女性因为出血过多当场晕倒,还有的感染梅毒、淋病,却仍然被强迫工作。 “我怕黑人。”麻田说这话时,眼神是空的。 她说,并不是黑人更暴力,而是因为她的第一任“客户”就是一个黑人士兵,而那一晚,对她来说,不是第一次“工作”,而是人生的终结。 RAA表面上说要保障女性健康,但事实上,女性每周只有一次简短的体检,很多人带病上岗。 她们拿到的钱少得可怜,因为慰安所由私人经营者承包,政府抽成,经营者拿大头,女性只能拿到不到10%的收入。 这一切不是战争的“余波”,而是战后日本政府刻意设计的系统性性剥削。 RAA的存在,是有明确文件记录的,根据战后解密的日本内务省文件,从1945年8月到1946年3月,RAA在全国设立了数十处慰安所,服务对象明确标注为“进驻盟军官兵”。 服务项目、管理制度、收益分配,全部由政府制定,甚至有专门的“训练课程”,教女性如何“礼貌接待”。 美军对此并非不知情,事实上,在最初的几个月,美军对RAA是默许甚至默然支持的。 他们需要日本的稳定,也需要性发泄的渠道,直到1946年春,因性病感染率过高——尤其是梅毒和淋病在美军士兵中迅速扩散——美军才下令关闭RAA体系。 这并不代表女性的噩梦结束了。 RAA解散后,这些女性被“释放”回社会,可她们去哪里?回家?很多人早已家破人亡。 重新就业?没有受教育背景,没有技能,带着病痛和心理创伤,哪来的工作机会? 更糟糕的是,社会并不欢迎她们。 她们被视为“下贱”“污秽”“不洁”,有些人被亲戚赶出家门,有的因为感染性病被医院拒收,还有的,在几十年后依然不敢公开自己的过往身份。 她们成了日本社会“选择遗忘的一群人”。 直到1990年代,这段历史才重新被提起,在“女性国际战犯法庭”等民间组织推动下,部分幸存者开始站出来发声。 日本政府在舆论压力下设立了“亚洲女性和平国民基金”,试图进行“人道慰问金”补偿,但这笔钱来自民间捐款,而不是国家财政。 更让人愤怒的是,领取这笔补助金的前提之一,就是“放弃对日本政府的起诉”。 这不是补偿,这是二次羞辱。 今天的日本,对于这段历史依旧讳莫如深,教科书中几乎找不到“RAA”三个字,政府从未正式承认过这是一种国家主导的性奴制度。 而那些曾在RAA中“工作”的女性,多数已经离世,她们没有等到一句道歉,更没有等到任何法律层面的赔偿。 她们带着耻辱和痛苦走完了余生。 信源:“她们被献给美国大兵”2023-05-18 11:45·国际在线