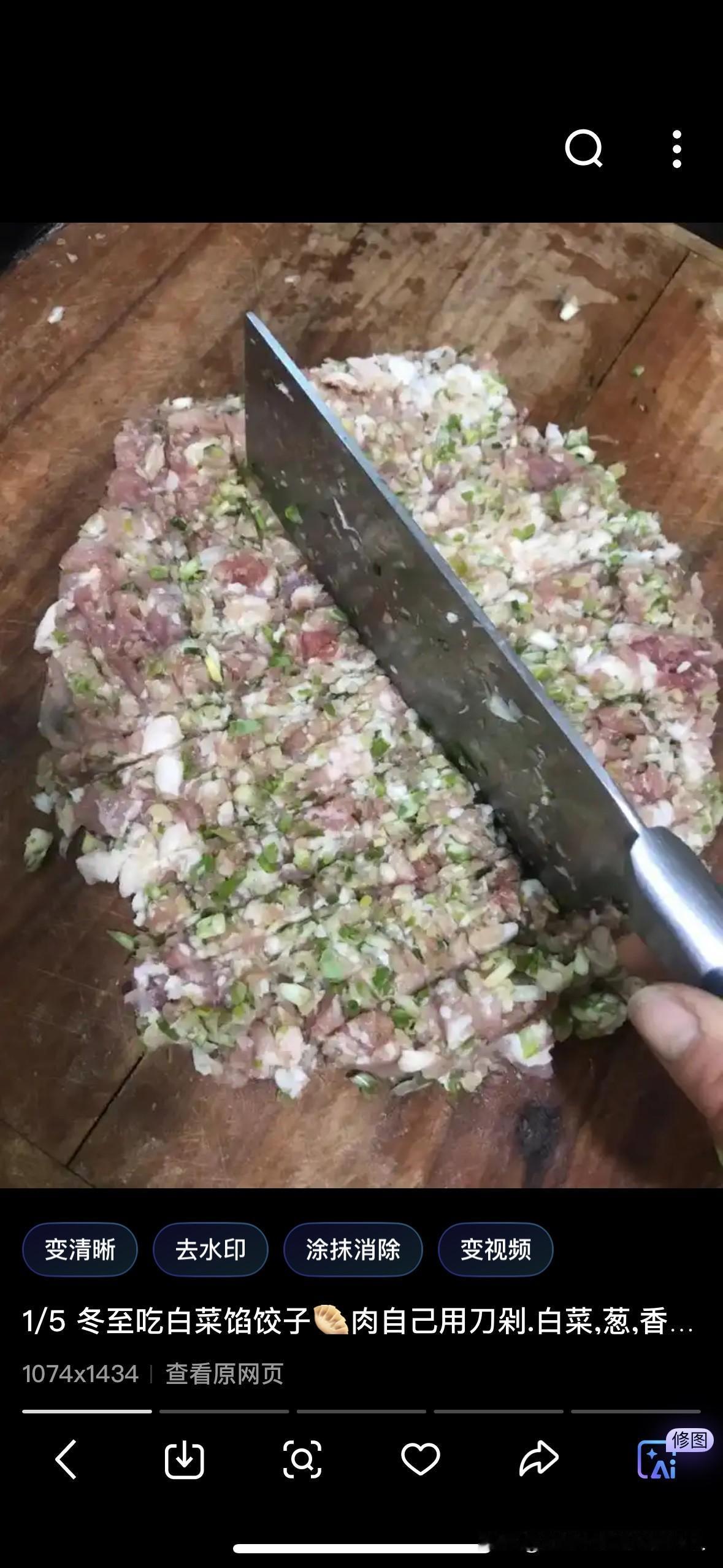

犍为咔咔儿:藏在市井烟火里的川味魂 在四川乐山犍为县,若论最能勾动本地人乡愁的小吃,“咔咔儿”绝对能排进前三。这道听起来带着几分俏皮劲儿的美食,学名其实是“夹丝豆腐干”,却因咬下时脆壳发出的“咔咔”声得名。它不像火锅、川菜那般声名远扬,却凭着一口酸辣鲜脆的独特风味,在犍为的街头巷尾扎下根,成了刻在当地人味觉基因里的家乡符号。 咔咔儿的精髓,从选材到制作,每一步都藏着老犍为人的讲究。大豆得选本地产的饱满黄豆,提前浸泡一夜,待豆粒吸足水分、捏起来软而不烂,才能上石磨磨成豆浆。磨好的豆浆要经过细纱布反复过滤,滤去豆渣,只留醇厚的浆汁,这样做出的豆腐才够细腻。接着,浆汁在大铁锅里小火慢煮,煮至表面浮起细密的泡沫,师傅便会沿着锅边缓缓倒入石膏水——这一步的火候和石膏水比例全凭经验,多一分则豆腐过硬,少一分则软塌不成形。待豆浆凝结成嫩豆腐,再切成两指宽、四指长的小块,码在竹篾上沥干水分,随后投入秘制卤水中卤制。卤水是咔咔儿的“灵魂”,八角、桂皮、香叶等十余种香料与老酱油、冰糖同煮,咕嘟咕嘟熬上大半天,豆腐块在卤汁里翻滚,吸饱了咸香的滋味,捞出来时已是棕红透亮,单闻香味就让人咽口水。 油炸环节则是咔咔儿“脆”的关键。铁锅烧热,倒入菜籽油,待油面泛起青烟,将卤好的豆腐干一块块放入。油温不能太高,否则外皮易焦,内里却没炸透;也不能太低,不然豆腐吸油过多,吃起来会腻。师傅会用长筷子轻轻翻动豆腐干,看着它们在油锅里慢慢鼓起、外皮逐渐变得金黄酥脆,捞出后沥去多余的油,放在竹篮里晾上片刻,此时的豆腐干外壳硬挺,轻轻一掰就能听到清脆的“咔咔”声,光是这声音,就足以勾起人的食欲。 最让人期待的,莫过于“夹馅”的过程。街边的咔咔儿摊位上,总有几个玻璃罐整齐排列:泡得爽脆的萝卜丝、炒得喷香的花生碎、磨得细腻的芝麻粉,还有用本地小米辣和醋调成的酸辣汁。食客点单后,师傅会拿起一块炸好的豆腐干,用剪刀从侧面剪开一个口子,先塞进满满一勺萝卜丝——这萝卜丝得是本地的白萝卜,切成细丝后用盐水浸泡,再用清水淘洗几遍,保留了萝卜的清甜,又带着一丝微咸,爽脆的口感能中和豆腐干的油润。接着,撒上一勺花生碎,再根据食客的口味添上花椒面、辣椒面,喜欢甜口的还可以加一勺白糖,最后淋上几勺酸辣汁,师傅会用筷子轻轻按压豆腐干,让汁水充分渗透到内里,每一口都能尝到丰富的味道。 关于咔咔儿的记忆,几乎贯穿了每个犍为孩子的童年。我小时候最盼着放学,因为校门口的老杨师傅总会推着铁皮小推车准时出现。车斗里的铁锅冒着热气,卤豆腐干的香味能飘出半条街,玻璃罐里的萝卜丝堆得像小山,辣椒面的辛香混着醋的酸意,勾得人攥着兜里的两块零花钱,在摊位前踮着脚排队。老杨师傅记性好,总能记住每个孩子的口味:我爱吃甜,他会多舀一勺白糖;同桌怕辣,他就少放些辣椒面。拿到咔咔儿时,得先小心咬一个小口,让里面的酸辣汁慢慢流进嘴里,不然汁水容易溅到衣服上——那是童年里最“惊险”又最满足的时刻,酥脆的外壳在齿间碎裂,萝卜丝的爽脆、花生的香糯、糖醋的酸甜裹着卤豆腐的咸香,一口下去,连嘴角沾着的辣椒面都要舔干净。有时妈妈来接我,会多买一块揣在兜里,等我写完作业拿出来,豆腐干依旧带着余温,咬起来还是一样的“咔咔”响,那是比任何零食都更让人心安的味道。 在犍为,吃咔咔儿是不分时段的享受。清晨,学生背着书包路过摊位,买上两块咔咔儿,边走边吃,酥脆的外壳、酸辣的汁水,瞬间唤醒一天的活力;午后,上班族趁着休息时间,来上一份,搭配一杯本地的茉莉花茶,咸香与茶香交织,解乏又开胃;傍晚,放学的孩子、下班的大人围在摊位前,你一块我一块,说说笑笑,摊位前的烟火气,成了小城最温暖的风景。就连远离家乡的犍为人,回到故土的第一件事,往往也是直奔熟悉的咔咔儿摊,咬下第一口时,眼眶会不自觉地发热——这口味道,是无论走多远都忘不掉的乡愁。 如今,犍为的咔咔儿也渐渐走出了小城,在乐山、成都的美食街里偶尔能看到它的身影,但老犍为人总说,还是家乡的咔咔儿最对味。因为这里的大豆、这里的卤水、这里的萝卜丝,都带着犍为的水土气息,更因为制作咔咔儿的师傅,都带着对这道小吃的敬畏与热爱。一块小小的咔咔儿,裹着的不仅是丰富的馅料,更是犍为的市井烟火、人文情怀,它用最朴素的味道,讲述着这座小城的故事,也让每一个品尝过它的人,都记住了犍为的独特滋味。