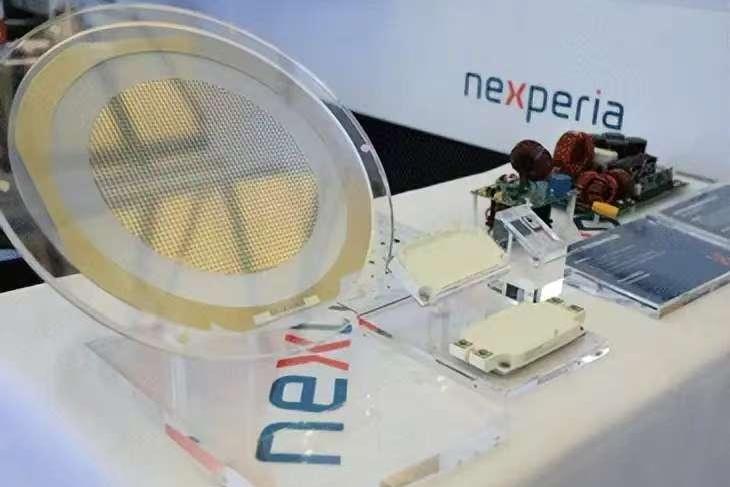

10月21日,德国《明镜周刊》发文:“闻泰收购安世后,未押注荷兰,而是派专家拆解产线、迁产能回中国,此举堪有谋略,其两条腿走路:荷兰留研发,国内建基地。 时间拨回到闻泰科技完成对安世半导体收购的那一刻,全球业内都在盯着这家中国企业接下来的动作。安世半导体可不是无名之辈,在功率半导体领域深耕多年,手握核心技术,荷兰的研发中心更是聚集了一大批行业顶尖人才,不少欧盟车企的核心零部件都依赖它供应。 当时很多人猜测,闻泰大概率会加大对荷兰本地的投入,毕竟这里有成熟的研发体系和技术团队,可闻泰的选择,却出乎了所有人的意料。 收购完成后,闻泰没有急着在荷兰扩张,反而悄悄派出了一支由资深工程师和产业专家组成的团队奔赴荷兰。 这支团队没有大张旗鼓地搞改革,而是一头扎进安世的生产车间,从一条条生产线的运作原理,到每一台设备的参数调试,再到生产流程的每一个细节,都进行了细致的拆解和研究。他们可不是简单地看看热闹,而是带着明确的目标 —— 把这些成熟的产能,逐步转移回中国国内。 与此同时,闻泰在国内紧锣密鼓地布局新基地。在长三角地区,一座座现代化的厂房拔地而起,从设备采购到生产线搭建,再到人员培训,都按照最高标准推进。 更关键的是,闻泰采取了 “两条腿走路” 的策略:荷兰的研发中心保留下来,继续发挥其技术研发的优势,专注于前沿技术的探索;而国内的新基地,则聚焦于产能落地和规模化生产。这种布局,看似稳妥,实则暗藏深意。 随着国内基地的逐步投产,安世半导体的产能结构开始发生翻天覆地的变化。仅仅几年时间,到去年的时候,安世中国基地的产能已经占到了全球总产能的 72%,也就是说,全球大部分的安世半导体产品,都来自中国的生产基地。这时候,荷兰方面开始坐不住了,他们意识到,原本掌握在自己手中的主动权,正在慢慢流失。 为了逼闻泰让步,荷兰方面使出了强硬手段:先是切断了安世荷兰工厂部分关键系统的权限,让生产管理陷入混乱;接着又以各种理由拖延、停发当地员工工资,试图引发内部动荡,给闻泰施压。他们以为这样一来,闻泰肯定会慌了手脚,不得不妥协,可他们万万没算到,闻泰早就做好了万全准备。 早在决定转移产能的时候,闻泰就预料到可能会出现的风险,提前搭建了一套备用管理系统,完全独立于原有的海外系统。荷兰方面切断系统权限后,闻泰迅速启动备用系统,国内基地的生产丝毫没有受到影响。 不仅如此,闻泰在转移产能的过程中,同步推进了国内供应链的替代工作,原本依赖进口的一些零部件,逐步换成了国内供应商的产品,形成了完整的国内供应链闭环。荷兰的施压,不仅没能困住闻泰,反而让他们加速了国产化的进程。 更让荷兰方面没想到的是,国内基地在实现规模化生产后,并没有止步于简单的产能复制。依托国内庞大的市场需求和快速的技术迭代氛围,中国基地的研发能力也开始快速提升,逐渐从单纯的生产基地,转变为集生产、研发于一体的核心枢纽。 不久前,安世中国基地成功推出了完全自主研发的国产 SiC 模块,这款产品在性能上不输国际同类产品,价格却更具优势,一下子在市场上打开了局面。 这时候,闻泰做出了一个更关键的决定:停止对荷兰研发中心的资金支持。没了资金注入,荷兰研发中心的运作举步维艰,原本的技术优势开始慢慢萎缩。而中国基地这边,凭借着持续的研发投入和量产优势,已经完全掌握了安世半导体的核心命脉。 这场从跨国收购开始的产业链博弈,最终以闻泰的主动掌控收场。而这背后,不仅仅是一家企业的谋略,更彰显了中国企业在全球产业链中,正在从过去被动接受规则,一步步走向掌握关键环节、占据主动地位的转变。中国企业在全球竞争中的成功,从来都不是偶然,闻泰收购安世后的这一系列操作,就是最鲜活的证明。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~

东海碧泉

要是真的在中国有研发能力和系统能力的备份,那就很厉害了。[狗头]

acac 回复 10-23 11:18

你是懂行的大佬

不再懒惰 回复 acac 10-26 08:10

芯片厂从事制造、工艺18年。因家人原因不得不在家三年,现在想找工作发现工作没法找了[开怀大笑],年龄大了

用户10xxx54

未雨绸缪,这才是企业发展战略!点赞!

用户75xxx55 回复 10-23 20:03

与外国佬打交道㇏必须留一手以防造成我方损失

大雄

和任老爷子一样,提前布局[赞][赞][赞]

一民

为闻泰点赞,这才是中国商人该做的事[赞][赞][赞]

闲人亦至

收购了就是中国的了,喜欢去那投资也是中国大股东决定的,

Jenny

胡扯,这个是为荷兰找借口

风中有朵雨

我都已经收购了,东西是我的,拆了还是卖了还是研究都是正当行为,

leon

别以为大家看不出来,为荷兰找借口!软文,剽窃他们技术,要不是我们收购,估计早倒闭了。工厂在中国早就有了!

天天向上

知道为啥老外要叫洋鬼子了吧

时间卖完了的老于

行为只要符合收购协议,也不违反荷兰相关法规,投资者行为就属于合法合规。 至于在马来西亚,还是中国,或者越南建生产基地, 任何国家政府都没权利指手画脚。 但是,你可以去招商啊, 给土地,给采购承诺,给科技支持,给配套, 看各个国家的本事。 让人家闻泰科技挣到钱,人家还不去吗?

gjebr

我们应该把大众,宝马,奔驰强制收归公有。

用户75xxx95

以后切记:收购外国公司后不要救活发展它,应该肢解掉这个公司并全盘消化吸收到国内,自己买下的应该全部吃进肚子。

八贤王李斯

中国企业家能做到百亿以上都是战略家(房地产除外)

1812851

好一招釜底抽薪,安世荷兰就是空壳了呗

Zcpg2014

感觉这是一篇闻泰黑文