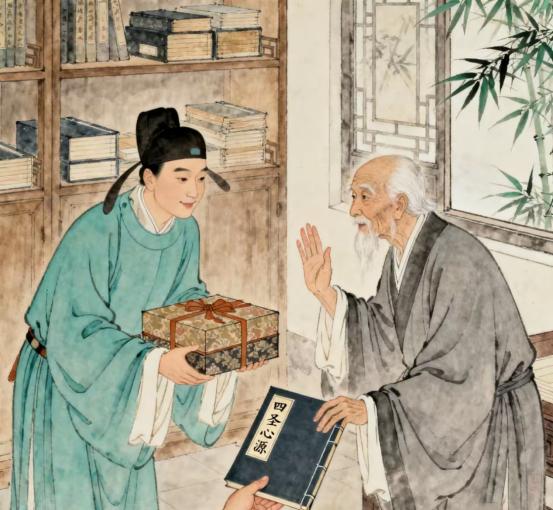

清朝有一个地方大官,名叫沈秉成,极为好色,娶了几十个小老婆,却没有一个做他的正妻。沈秉成在晚清官场颇有地位,此人酷爱纳妾却绝不立正室。 1895年,在苏州城西的断墙残瓦间,一座荒弃的园林里,七旬老翁沈秉成攥着账簿,听着院中十余名妾室为争家产而大打出手。 最终,这个曾在晚清官场翻云覆雨的江苏巡抚,在临死前吐出最后一句话:“我错在无家。” 沈秉成的故事,要从半个世纪前的江南书斋说起。 他出生在那里,自幼聪慧,十几岁便能吟诗作赋。 1852年,一次便中举入翰林。 那时的他,本是“学而优则仕”的典范。 太平天国乱起后,他回地方办赈灾、修河工,成了官场公认的“能吏”。 上司赞他“才干中正”,地方官称他“政术圆通”。 可这份“中正”,在他升任江苏布政使司道员那年彻底变了味。 调任苏州后,他买下清远园,广纳美妾。 有人说二十房,有人说三十房,连地方志都模糊记作“数十房”。 更惊世骇俗的是,他偏不立正妻。 宗族长辈气得拄着拐杖上门劝:“立妻正家,祖宗规矩不能破!” 他却冷笑:“妻为家主,妾为己用。” 在“三纲五常”压得人喘不过气的晚清,这相当于当众撕了伦理的脸。 母亲去世时,族人以“行孝道”逼他立妻。 他梗着脖子回:“我家无主无后,全由我定。” 众人骂他疯,可偏有些官场同僚暗羡。 这沈大人,活得多自在! 沈秉成的“自由”,是用规矩换来的。 清远园里,妾室们比诗唱曲,他设“选妾宴”考才艺,日子过得比戏文还热闹。 可没了正妻持家,这园子渐渐成了无头蚁穴。 账房先生偷挪银钱,仆役偷懒耍滑,连妾室间都暗生龃龉。 1879年,两名妾室为争宠大打出手,一个溺死荷塘,一个逃出府门。 这事打官司闹到京城,朝廷以“私德有亏”将他调往安徽任按察使。 表面升迁,实则边缘化。 失势后的沈秉成并未收敛,反而更加放肆。 他依旧带着妾室招摇过市,出行时几顶轿子前后相随。 当地饥荒,他上奏“民可缓征”,私下却私收商税。 御史弹劾“贪淫兼并”,朝廷念他资历深,只以“年老多病”免了他的职。 1887年,五十七岁彻底沦为“闲人”一个的沈秉成,带着一群妾室灰溜溜回了清远园。 此时的园子,早没了当年的风光。 妾室们拉帮结派,夜里唱曲声渐稀,墙根青苔爬得老高。 沈秉成仍强撑着铺张,可金钱填不满衰老,更拴不住人心。 命运的耳光,来得猝不及防。 沈秉成任安徽巡抚时,听闻当地讼师有个美貌未嫁的女儿,便使人带千金去求亲。 讼师见钱眼开,不仅收了礼,还额外索要财物。 嫁娶当日,沈秉成以“公务繁忙”为由,没办婚礼,只让妾室们腾了间院子安置新人。 谁料这讼师之女极有手段。 进府后,她对沈秉成的妾室们笑脸相迎,没闹也没争,倒让沈秉成愈发宠爱。 过了一年多,一封加急公文送到巡抚衙门。 山东灾荒,安徽“沈某之妻”自筹银两捐赈,山东巡抚奏报朝廷,请求赐“乐善好施”匾额并建牌楼。 沈秉成当场懵了,他哪有什么“妻”? 细查才知,这女子早用他给的财物,加上之前索要的千金,以他名义捐了赈灾款,还盗用他的印章写了感谢信。 朝廷已下旨表彰,他若揭穿,便是打自己脸。 这桩“骗局”,成了压垮沈秉成的最后一根稻草。 讼师之女就此成了“沈大奶奶”,便开始明目张胆觊觎家产。 晚年的沈秉成,彻底成了孤家寡人。 妾室们不再掩饰争产的心思,有人偷账簿,有人卖珠宝,连他最爱的古玩字画都被卷走。 地方志记载,沈府后期“妇人四十余,各院而居”。 至此,虽然夜里园中仍有唱曲声,却没了当年的热闹,只剩凄惶。 1895年,沈秉成病入膏肓。 他望着院中撕扯的妾室,终于明白了自己一生最得意的“无妻之家”,最终成了“无主之宅”。 最终,清远园荒废,荷塘干涸,断墙残瓦间,只余下他临终的叹息:“我错在无家。” 沈秉成的故事,像一面镜子照出晚清的荒诞。 他以“自由”之名撕碎伦理,最终却被无序反噬。 他以为“无妻”是洒脱,到头来才发现,“家”从来不是束缚,而是秩序的锚。 如今再提沈秉成,人们只记得他是“好色官”,却少有人深究那个敢挑战规矩的人,终究输给了规矩本身。 正如老辈人常说的:“人心不足蛇吞象,没了规矩,再大的宅子也盛不下一个家。” 主要信源:(北青网——苏州这对夫妇,现实版“苦尽柑来”、 沈秉成 - 百度百科)

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)