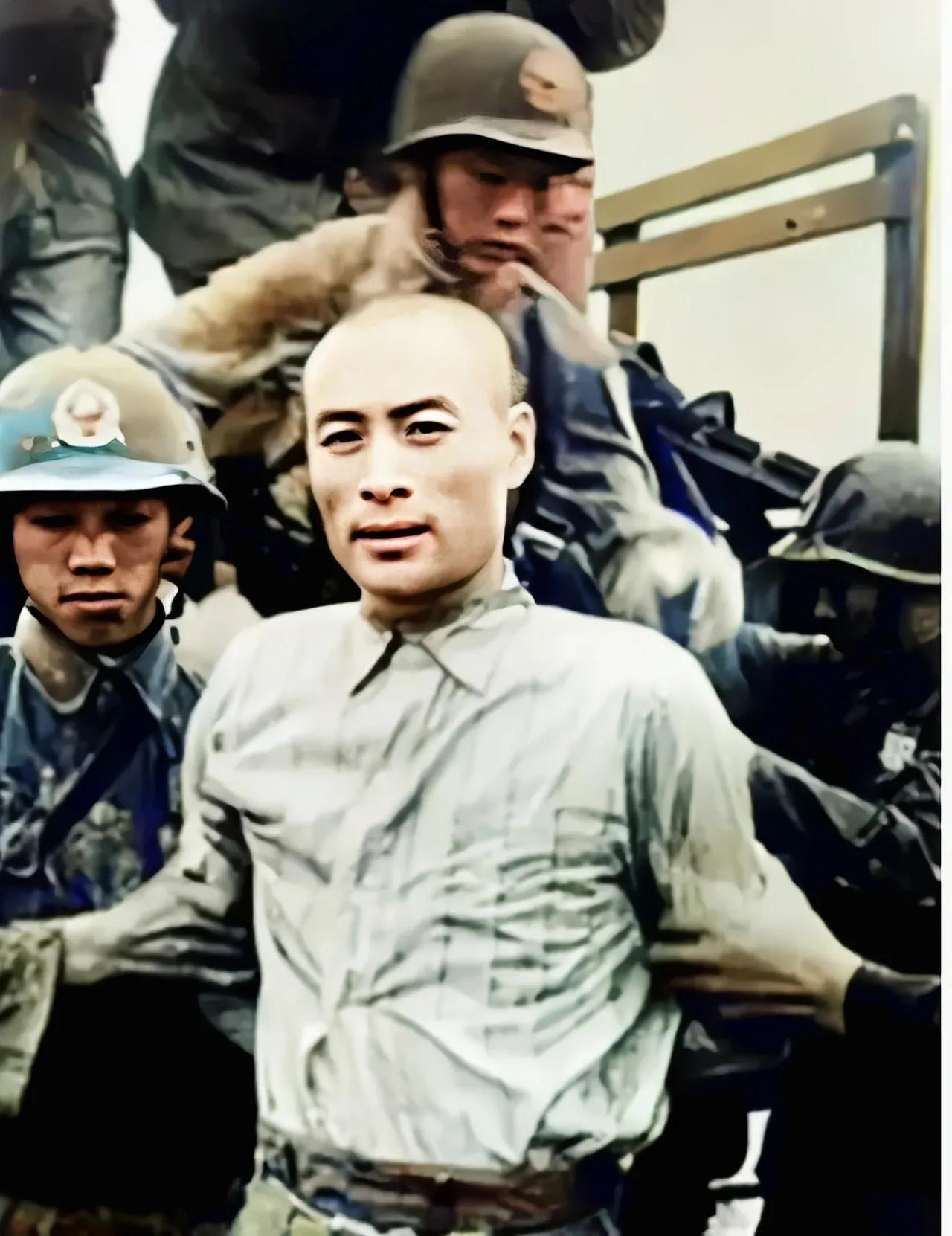

1949年,潜伏在台湾的陈宝仓意识到,他的身份早晚会暴露,为了消除后顾之忧,他将妻子和4个孩子都送去了香港,自己则留在台湾! 1949年之后,随着国民党政权全面撤退到台湾,大批中共地下党员陷入极端危险的处境。 他们中有些人随军撤退,有些人被迫转移身份,还有一些人,像陈宝仓一样,选择了“留下来”。这种“留下”,不是简单的驻足,而是要在一个高度敌对的环境中继续坚持信仰和使命。 陈宝仓当时的处境可想而知,台湾岛上的政权更替并未带来和平,反而是“白色恐怖”时期的开端。特务密布,告密成风,任何一点蛛丝马迹都可能招来牢狱之灾甚至性命之虞。 在这样的背景下,他将家人送往香港,是一次极其理智的选择。香港当时仍是英属殖民地,虽未完全安全,但相较于台湾而言,至少可以为家人争取一线生机。 这一步,既是对家庭的保护,更是为自己扫除后顾之忧。他明白,只有彻底切断与家人的联系,才能最大限度地降低暴露风险,也才能让自己集中全部精力完成组织交付的任务。 这种自我牺牲的精神,并非每个人都做得到。陈宝仓之所以能成为历史记忆中的一个坐标,恰恰在于他在最困难的时刻仍然保持了清醒与坚韧。 潜伏工作本身就是一项极度危险的任务,而在台湾从事地下工作,更是如履薄冰。与大陆的组织联系极其困难,电台难以架设,情报传递风险极高。 许多地下党员被迫依赖记忆进行情报记录,甚至用极为原始的方法进行信息隐藏。而一旦暴露,不仅是个人命运的终结,往往也会牵连整条线甚至整个系统。 在如此环境下,陈宝仓依旧坚守。支撑他的,不只是对信仰的矢志忠诚,更是源于对国家命运的深切体认,这份认同化作坚韧力量,让他在困境中屹立不倒。 他不是孤胆英雄,也不是传奇人物,而是千千万万个无名者的缩影。他的选择,某种程度上映射出那个时代无数普通党员的精神状态:不计得失,不畏牺牲。 1949年以后的台湾社会,对潜伏者的打压极其严苛。所谓的“匪谍”案件层出不穷,许多根本没有实际证据的案件,也会被包装成“破获共谍组织”的政绩展示。 这种极端环境下,地下人员的生存空间几乎为零。陈宝仓清楚这点,所以他没有幻想,也没有侥幸。他的每一步选择都带有极强的现实判断,而不是盲目的冒险。 他不再频繁接触家人,不再对外透露身份,甚至在一些时候故意制造疏离感,以便掩护真实身份。这种心理压力之大,外人无法想象。 如今回望,陈宝仓当年将家人送往香港的决定,不仅是一次个人命运的抉择,更是一种对未来的信心。 他相信,只要坚持下去,终有一天海峡两岸会重新走向融合。他的信仰并未被恐惧所击倒,而是顽强地扎根在现实的泥土中,最终成为那个时代最为珍贵的记忆。 幸有陈宝仓这般人物,那段历史才并非冰冷数字与档案的堆砌。他们以血肉之躯,诠释信仰,勇担使命,让历史有了温度,有了直抵人心的力量。 在那个烽火连天的年代,每一个选择都可能改变一生。而陈宝仓以他的坚持,给后人留下了一个关于忠诚、牺牲和信念的生动注脚。 素材来源:陈宝仓烈士:江山浮碧血,日月照丹心 2025-10-19 12:52·北京日报客户端