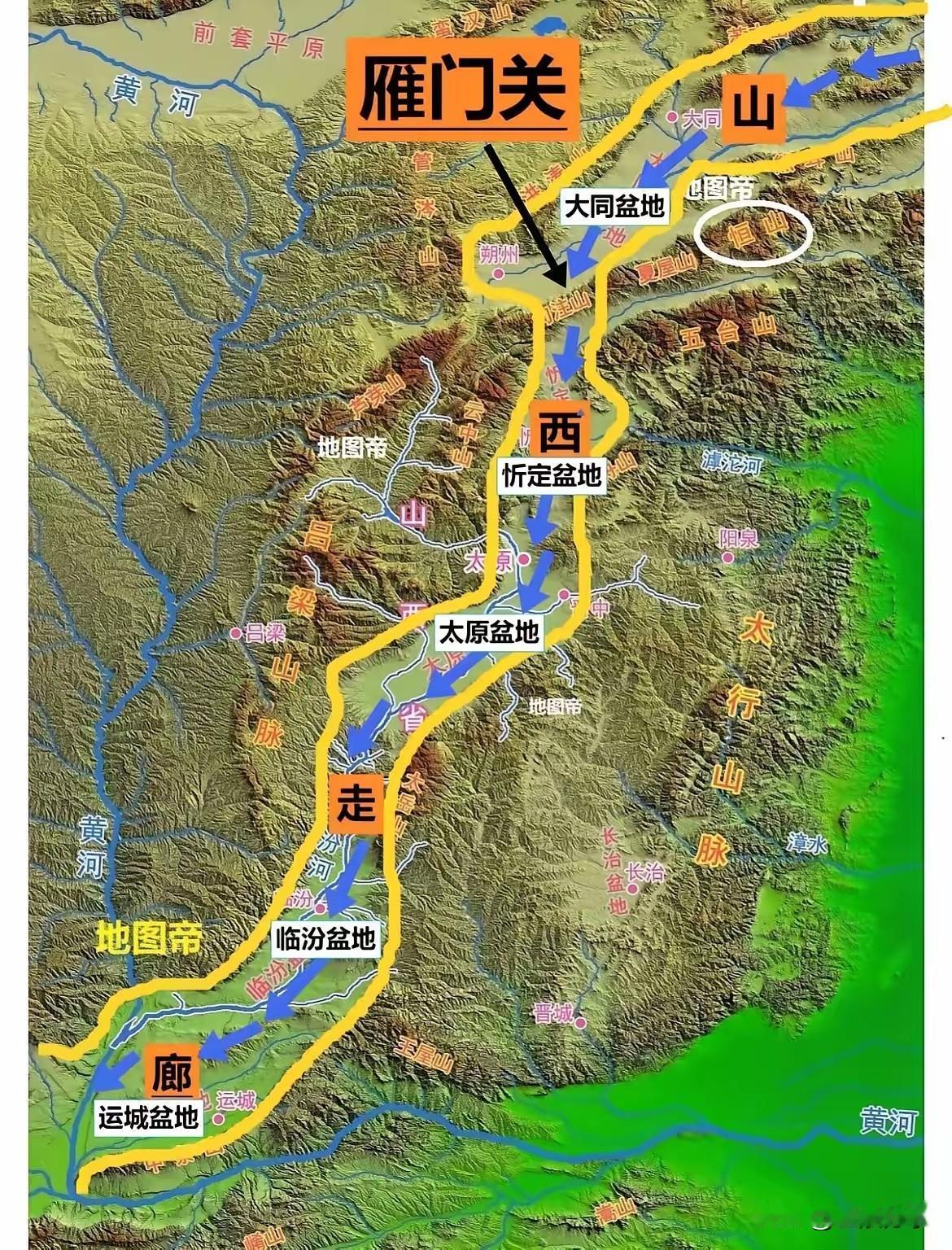

你这个问题问到点子上了!古代没有卫星和精密仪器,却能把关口建在如此关键的位置,靠的不是“瞎蒙”,而是一套代代相传、行之有效的经验方法。 简单来说,他们找到雁门关,主要靠三样东西:观察自然、跟着走和不断试错。 1. 跟着自然的“导航”走 古人很早就发现,山脉、河流、甚至风向,都是天然的“路书”。 - 沿着水走:古代交通和补给严重依赖水源。人们会沿着河谷或水源地迁徙、贸易和行军。雁门关所在的陉,本身就是一条被河流冲刷出来的天然通道。 - 跟着动物走:就像你名字里的“雁”,候鸟迁徙会选择阻力最小的路径。古代猎人、牧民会观察鹿、羊等动物的迁徙路线,这些路径往往就是最省力的山间通道。 - 看地形:有经验的向导或“舆图师”(古代地理专家)会站在高处观察。他们能凭肉眼识别山脉的走向和凹陷处,这些凹陷处通常就是天然的通道口。 2. 踩出来的“国道” 在没有路的年代,路都是人一步步踩出来的。 - 商队和军队的选择:最早的“路”可能只是猎人或游牧民族的小径。当商队发现从这里走最省时省力,或者军队发现从这里行军最隐蔽快捷时,这条路的重要性就凸显出来了。 - 口口相传的“活地图”:古代的向导、驿卒、老兵就是“活地图”。他们把自己走过的路、记下的地标(比如一棵特别的树、一块奇怪的石头)编成口诀或故事,代代相传。 3. 试错与优化 雁门关的位置也不是一成不变的。 - 早期的探索:最初的关隘可能建在稍远或稍近的地方。但在实战中发现,那里易被绕过,或者水源不足、难以防守。 - 最终的定局:经过几代人的摸索和战争的检验,才最终把关口定在现在这个“一夫当关,万夫莫开”的狭窄陉道上。这里两边是高山,中间只有一条路,是天然的咽喉要道。 所以,雁门关的选址,是古人在长期生产生活和军事实践中,观察自然、总结经验、不断优化的智慧结晶,是无数人用脚一步步“丈量”出来的结果。 除了雁门关,像山海关、嘉峪关这些名关的选址也同样充满了智慧。要不要我帮你整理一份中国名关选址智慧清单,让你一次看懂它们为什么都建在那些“绝佳位置”上?