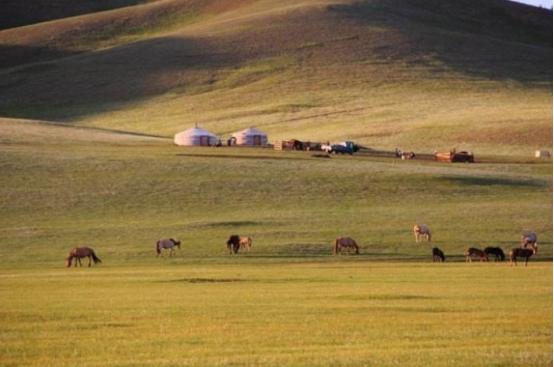

最近蒙古国那边确实不好过,各种消息看下来,一个字:难。难在哪?156万平方公里的土地,比法国、德国、西班牙加起来还大,地下埋着数不清的铜矿、煤矿、稀土,按理说守着这金山银山,日子不该差。可问题是,这些宝贝疙瘩运不出去。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 先说运输。蒙古国虽大,但基础设施非常有限。你想象一下,天寒地冻、风雪肆虐的戈壁滩上,矿石挖出来要靠哪条路运输? 老旧铁路、稀疏公路和有限的港口通道,远远不能满足大量矿产外运的需求。尤其是稀土和铜这类大宗资源,一旦产量上来了,没有合适的运输方式,就像金子堆在自家后院,也只能眼巴巴看着它们发霉。 更要命的是,蒙古的铁路基本是单轨,运力不足,矿石一旦集中出口,就会堵成一团。偶尔能用卡车运输,但天冷、风大、沙尘暴一来,运送更是难上加难。于是挖出来的矿石往往只能堆在矿区,变成了“露天存货”,价值难以兑现。 再说政策。蒙古国政策变动频繁,让投资者和企业头疼不已。矿业属于长期投资的行业,但蒙古政府时不时调整税收、出口限制和合同条款,让本来打算长期合作的国际企业望而却步。 举个简单的例子,一个铜矿项目本来计划投产十年,可政府突然增加出口税或者修改环保要求,企业就要重新计算成本和利润,甚至考虑是否撤资。 这种不稳定,让很多原本可能带来资金和技术的项目胎死腹中,也让蒙古的资源优势难以转化为现实收益。 除了运输和政策,基础设施的不足也是一大问题。蒙古地广人稀,矿区分布广泛,但配套的电力、供水、住宿、加工厂都很有限。 矿石挖出来,如果没有加工厂,直接出口只能卖低价;加工厂建起来,需要大量电力和水,而这些地方往往连最基本的生活设施都不完善。 于是形成一个怪圈,矿区挖出来的东西卖不上好价钱,本地经济也难以拉动,矿业繁荣带不来居民生活改善。 还有管理和生态问题。蒙古国的矿业开发在监管上还不够成熟,一些矿企在挖矿过程中破坏环境,比如草原退化、水源污染等问题。这不仅影响当地牧民的生计,也引发社会矛盾。 为了保护生态,政府时不时收紧矿业开发政策,但又不能完全停下资源开采,否则经济收入下降,社会矛盾同样激化。如何在生态保护和经济发展之间找到平衡,是蒙古面临的一个长期难题。 说到底,蒙古的资源真的是“纸面上的富裕”。拥有再多的铜矿、煤矿和稀土,如果运不出去,卖不出去,投资不稳定,基础设施跟不上,再加上管理和生态约束,地下的“金山”就只能变成空中楼阁。 解决的办法其实也很清楚。第一,稳定政策。企业要长期投入,最怕政策变来变去。蒙古如果能保证税收、出口和环保政策的连续性和可预测性,投资者才敢掏钱。 第二,改善运输。铁路、公路、港口和跨境运输通道必须升级,让矿石能顺利到达市场。这不仅能提高资源附加值,还能带动地方就业和产业链发展。 第三,平衡生态和开发。开发矿产不能以牺牲草原和水资源为代价,适度限制、科学规划是必须的,否则短期经济利益得不到持续,反而长期损失更大。 最后,配套设施要跟上,电力、水利、加工厂、居民生活设施都要完善,才能让矿产经济真正落地。 可以说,蒙古的困境并不是因为资源少,而是因为把资源转化为经济效益的链条不顺畅。土地大、矿藏丰富,理论上应该日子好过,但现实是挖出来的宝贝堆在矿区,也成不了财富。 换句话说,蒙古的“金矿”还在地下躺着,真正变成钞票,需要的不仅是挖矿技术,更是政策、运输、基础设施和管理的全方位配合。 未来蒙古想要改善困境,核心任务就是打通资源到市场的通道,让金山真正变成真金白银。这不是一天两天能完成的事情,需要长期规划、稳政策、建铁路、完善基础设施,同时兼顾生态保护。只有这样,蒙古才能真正发挥资源优势,让地上的人日子好过,而不是光看地下金矿叹气。 蒙古国的情况告诉我们一件事:资源多不等于富裕,关键在于如何把资源转化为现实经济效益。这句话放到世界上很多国家都适用,尤其是资源丰富但基础薄弱的国家。 资源是潜力,运输、政策、管理和基础设施才是价值兑现的钥匙。否则,金山银山再大,也只是眼前的一堆石头。