商务部披露:境外组织非法获取中国稀土技术并输送军事敏感领域

中国商务部十月九日发布的两份公告,披露了一个长期被忽视的战略安全漏洞:部分境外组织和个人通过非法手段获取中国稀土技术,生产相关物项并输送至军事敏感领域。这一表述首次官方确认了稀土产业链存在的技术外泄和非法转移问题,标志着中国在关键矿产管制领域从物项控制向全流程监管的战略转变。

B技术渗透:比走私更隐蔽的威胁

商务部新闻发言人在答记者问时明确指出,今年以来国家出口管制工作协调机制办公室组织开展的打击战略矿产走私出口专项行动取得积极成效。但在打击物理走私的同时,执法部门发现了更为隐蔽的风险形态——技术非法获取与再利用。这种模式不同于传统的物料走私,而是通过技术转移、人员流动、设备引进等合法或灰色渠道,将中国的稀土加工工艺和制造技术转移至境外,在当地建立生产能力,再将产品输送至军事等敏感领域。

这一问题的严重性在于其长期性和隐蔽性。中国自二零零一年起就将稀土相关技术列入《中国禁止出口限制出口技术目录》,但在实际执行中,技术转移往往通过合资企业、技术服务合同、人员培训等形式进行,难以用传统的海关监管手段识别和拦截。一些境外实体通过聘用中国技术人员、购买二手设备、逆向工程等方式,逐步掌握了稀土分离提纯和磁性材料制造的核心工艺,从而绕开了对原材料出口的直接管制。

今年四月,中国政府对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等七种中重稀土相关物项实施出口管制。这些元素在军事领域具有不可替代的作用:铽和镝用于制造高温永磁体,是精确制导武器和航空发动机的关键材料;钪应用于高强度合金,可大幅提升军用飞机和导弹的性能;钇在激光和雷达系统中发挥核心作用。然而仅仅管制原材料出口并不足以完全封堵军事转用风险。如果境外实体通过非法获取的技术建立起自主生产能力,即便无法从中国直接进口管制物项,也能利用其他来源的原矿进行加工,最终达到军事应用目的。

此次第六十二号公告将稀土开采、冶炼分离、磁性材料制造以及二次资源回收利用等全流程技术纳入管制范围,同时明确规定中国公民、法人、非法人组织未经许可不得为境外相关活动提供任何实质性帮助和支持。这意味着不仅技术出口本身受到限制,为境外稀土项目提供咨询、培训、设备维护等服务也需要获得官方许可。这种全方位的管制架构,旨在切断技术外泄的各种可能途径。

B防扩散义务与大国责任的双重逻辑

商务部发言人在两次回应中均强调,中国对稀土实施出口管制,是"更好维护国家安全和利益,更好履行防扩散等国际义务"。这一表述将国家安全与国际责任并列,揭示了管制措施的双重政策目标。

从国际防扩散体系的角度看,稀土作为典型的两用物项,其管制是《瓦森纳协定》等多边出口管制机制的重要内容。美国、欧盟、日本等主要经济体均对稀土及相关技术实施严格的出口管制,特别是针对可能用于大规模杀伤性武器和先进常规武器系统的材料。中国作为全球最大的稀土供应国,如果不对技术扩散进行有效管控,将成为国际防扩散体系中的薄弱环节。

发言人指出,部分境外组织和个人将中国稀土物项"直接或间接用于军事等敏感领域,对中国国家安全和利益造成重大损害或潜在威胁,对国际和平稳定造成不利影响,也有损防扩散国际努力"。这一表述暗示,某些国家或实体可能利用从中国获取的稀土材料和技术,开发或增强军事能力,进而对地区安全格局产生影响。在当前地缘政治紧张加剧的背景下,确保战略物资不被用于破坏性目的,是负责任大国应承担的义务。

第六十一号公告针对含有中国成分的境外稀土物项实施再出口管制,这是一种典型的域外管辖措施。公告规定,境外特定出口经营者在向中国以外地区出口含有中国成分的稀土物项前,必须获得中国商务部的许可。这意味着即使稀土材料已经离开中国境内,中国政府仍保留对其最终用途的控制权。这种域外管辖权的行使,在国际贸易法中存在争议,但在防扩散领域已有先例——美国对含有美国技术成分的产品实施的再出口管制,就是类似的法律工具。

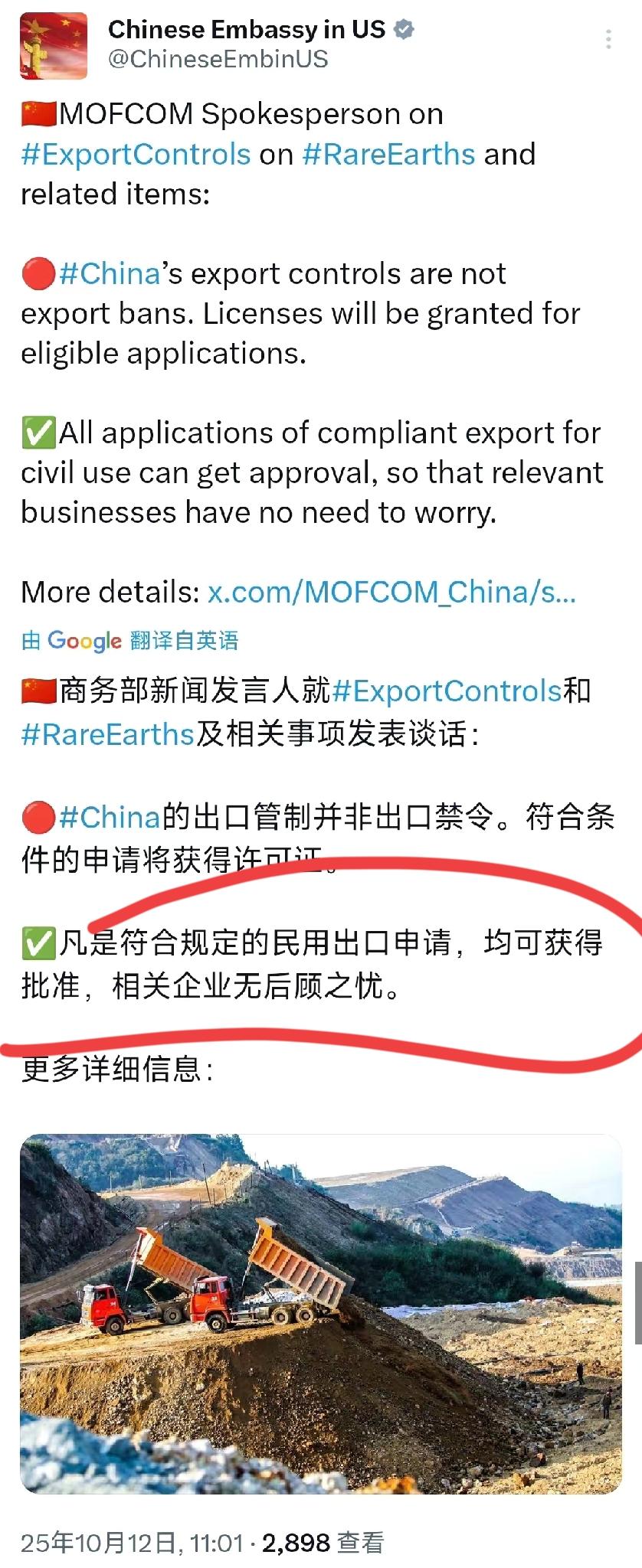

然而中国的管制措施与美国模式存在重要差异。商务部明确表示,"此次纳入管制的物项范围有限,同时将采取多种许可便利措施",对于最终用途为紧急医疗、应对公共卫生突发事件、自然灾害救助等人道主义救援的出口,将豁免申请许可。这种设计体现了管制的精准性和人道主义考量,避免了对正常商业活动和民用需求的过度干预。

B执法难题与政策平衡

将技术非法获取和转移纳入管制范围,在执法层面面临诸多挑战。技术的载体多样化——既包括文件、数据、软件等显性形式,也包括经验、诀窍、工艺参数等隐性知识。后者往往存储在技术人员的头脑中,难以通过海关检查或网络监控手段进行拦截。

中国在过去数十年的稀土产业发展中,培养了大量具备实践经验的技术人员。这些人员掌握的湿法冶金、串级萃取、熔盐电解等核心工艺,是在长期生产实践中积累的系统性知识。当这些人员出国工作、提供技术咨询或参与国际合作项目时,如何界定哪些活动构成"实质性帮助和支持",需要明确的法律标准和操作指南。过于宽泛的限制可能损害正常的学术交流和商业合作,过于宽松则难以达到管制目的。

商务部在公告中设置了合理的过渡期,"考虑到各利益相关方履行既有商业合同及满足合规要求等实际需要"。这一安排体现了政策设计的灵活性,避免了对已有商业关系的剧烈冲击。但从长期看,境外稀土企业必须调整其供应链和技术来源策略,这可能推动一些国家加速本土技术研发,减少对中国技术的依赖。

政策效果的评估还需考虑市场反应和替代性发展。过度收紧技术出口可能刺激竞争对手投入更多资源进行独立研发,或寻求其他技术来源。澳大利亚、加拿大等国近年来在稀土加工领域取得一定进展,部分得益于从中国引进的技术和人才。如果管制措施导致这些国家完全转向自主开发,中国在稀土产业链中的技术主导地位可能面临长期挑战。

另一方面,有效的技术管制需要配套的产业政策支持。中国稀土企业在全球市场中不仅依赖资源和产能优势,也依赖技术服务和整体解决方案的输出能力。如何在保护核心技术的同时,维持合理的国际合作空间,保障企业的全球竞争力,是政策制定者需要平衡的复杂问题。

从国际法角度看,中国的管制措施符合世界贸易组织规则中关于国家安全例外的规定。《关税与贸易总协定》第二十一条允许成员方为保护其基本安全利益而采取必要措施。但在实践中,国家安全条款的援引需要具备合理性和相称性,避免被滥用为贸易保护主义工具。中国强调管制目的是履行防扩散义务和维护国际和平稳定,而非针对特定国家的歧视性措施,这一立场有助于减少国际法律争议。

此次管制升级标志着中国在战略矿产安全领域治理能力的提升。从打击物理走私到防范技术渗透,从单一物项管制到全产业链监管,从境内企业约束到域外效力延伸,中国正在构建一个多层次、全方位的出口管制体系。这一体系的有效运行,不仅关乎稀土这一单一产业的安全,更是中国参与全球战略竞争、维护国家核心利益的重要工具。未来一段时期,如何在执法实践中细化管制标准、平衡多重政策目标、应对国际法律挑战,将考验中国在战略物资治理领域的智慧和能力。