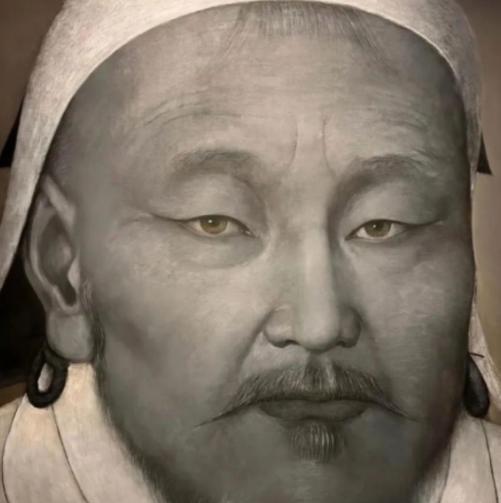

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。 史树青1922年出生在河北乐亭一个普通人家,早年随父亲移居北京。1935年他考入北京师范大学附属中学,那时候就开始接触古玩市场,常去琉璃厂转悠,学着辨别字画真假。1941年中学毕业,他进入辅仁大学中文系,系统学习古典文献和历史。大学期间跟导师陈垣钻研史学和文物,这段经历为他后来从事鉴定工作打下基础。1945年从辅仁大学毕业后,他继续在文科研究所攻读,两年后加入北平历史博物馆,从事文物登记和编目。1949年博物馆改名北京历史博物馆,他升任登编室主任,负责文物整理和初步鉴定。那时期他参与了不少文物征集,逐步在业内积累声誉。他的鉴定范围包括陶瓷、书画和青铜器,通过比对文献和实地考察,提高准确率。1950年代初,北京大学邀请他去教学,他一边上课一边保持对文物的热情。在北大他教文物鉴定课,带学生实践操作,强调实物分析来掌握技巧。同时在博物馆和大学两头跑,参与国家文物保护,鉴定出土文物。他的工作经常涉及全国各地,出差考察古迹和藏品。随着经验增多,1980年代他担任中国国家文物鉴定委员会副主任,继续鉴定和研究。他写了不少书,总结鉴定方法,推动文物保护。他的职业生涯到晚年还在文博领域发力,鉴定超过百万件文物,这些都直接贡献给国家收藏体系。他于2007年在北京逝世,留下鉴定遗产。 史树青的早期教育和职业起步源于对历史的兴趣。河北乐亭出生后,他在北京长大,中学时就迷上古玩。辅仁大学阶段,他专注中文和史学,毕业后直接进博物馆一线。那里他从基础工作做起,登记编目让他熟悉各种文物。北京历史博物馆时期,他负责登编室,处理大量藏品。北大教学邀请让他扩展影响,教授文物课程的同时,还参与征集活动。他的鉴定技能通过实践磨炼,涵盖多类文物。国家文物委员会任职让他在更高层面贡献,编写著作传播知识。他的逝世标志一个时代的结束,但他的方法仍在文博界流传。 1952年,史树青在北京街头遇到一位名叫崔月荣的妇女,她在路边摊位摆卖字画。这些字画包括山水和实景图,吸引了史树青上前查看。他拿起一幅卷轴打开,认出那是成吉思汗的半身画像。画像显示男子身着蒙古袍,头戴皮帽,线条精细。史树青检查画纸纹理和墨迹,确认带有元代痕迹,非仿制品。他与崔月荣交谈,了解画像来源。崔月荣说明她公公陈宦是北洋时期四川督军。1912年陈宦就内蒙古自治事宜与蒙古亲王谈判,提供补偿措施,说服对方不独立。亲王作为回报赠送这幅画像。史树青进一步确认画像产生于成吉思汗去世后,1278年由忽必烈命画匠根据描述绘制。这幅画像代表元代绘画风格,保存了历史信息。崔月荣因搬家出售古画,不懂价值,只求合理价格。史树青身上带了3块钱,用此价买下画像。两人由此建立联系,后来保持友谊。 这个事件源于史树青的日常习惯,他常逛古玩摊。崔月荣的摊位上字画整齐,她公公陈宦的背景牵扯出1912年谈判。陈宦作为北洋军阀,处理内蒙古事务时获得画像。史树青鉴定后,说明画像的元代起源,忽必烈下令绘制以纪念祖先。画像的服饰符合元史记载,增强真实性。3块钱的交易体现了当时的经济环境,两人友谊从此开始。画像成为史树青职业生涯中的重要发现。 陈宦1870年生于湖北安陆,出身清末监生,曾留学德国。民国初他担任北洋政府将领,1912年处理内蒙古自治问题。那年蒙古亲王推动独立,陈宦代表政府谈判,提供土地和经济补偿,最终说服亲王放弃自治计划。作为交换,亲王赠送成吉思汗画像给陈宦。这幅画像后来传到崔月荣手中。史树青买下后,认识到其价值,画像填补了成吉思汗文物空白。博物馆此前没有类似实物,这件成为最早保存的元代画像。 史树青买下画像后,带回仔细研究,用工具检查细节,确认元代真迹。之后联系博物馆同事,一起鉴定价值。他们测量尺寸,讨论服饰特征,结果显示画像珍贵。史树青决定无偿捐献给国家博物馆。博物馆接收后,清理并装裱保护,置于展柜,标注年代和来源。公众开始参观,画像作为一级文物展出。史树青偶尔去馆查看展出情况。崔月荣与他保持信件联系,分享生活。他们的友谊源于这次交易,持续多年。画像如今仍在中国国家博物馆陈列,供人研究。史树青继续鉴定工作,推动保护。他晚年在北京整理笔记,编写书籍。他的逝世于2007年,但捐献行为成为文博典范。画像见证了元代历史,继续发挥作用。