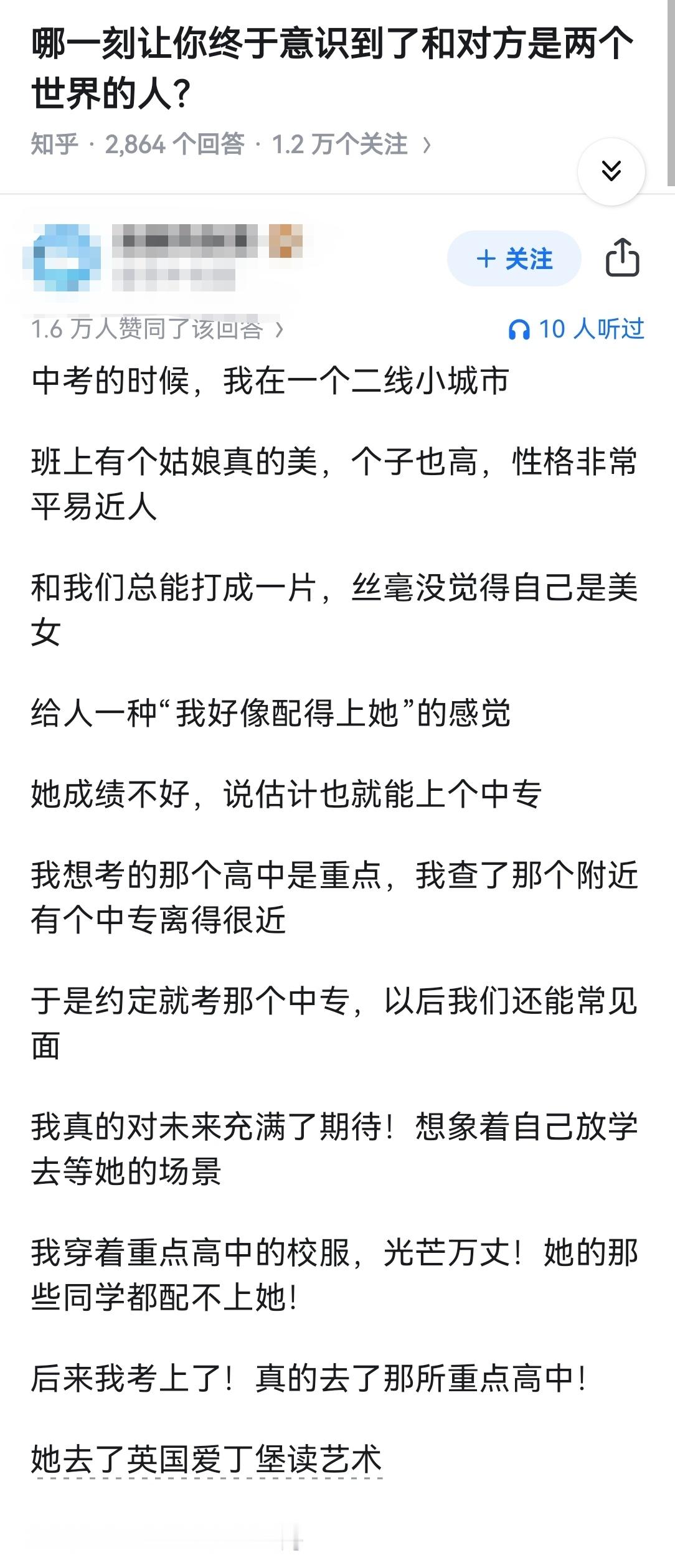

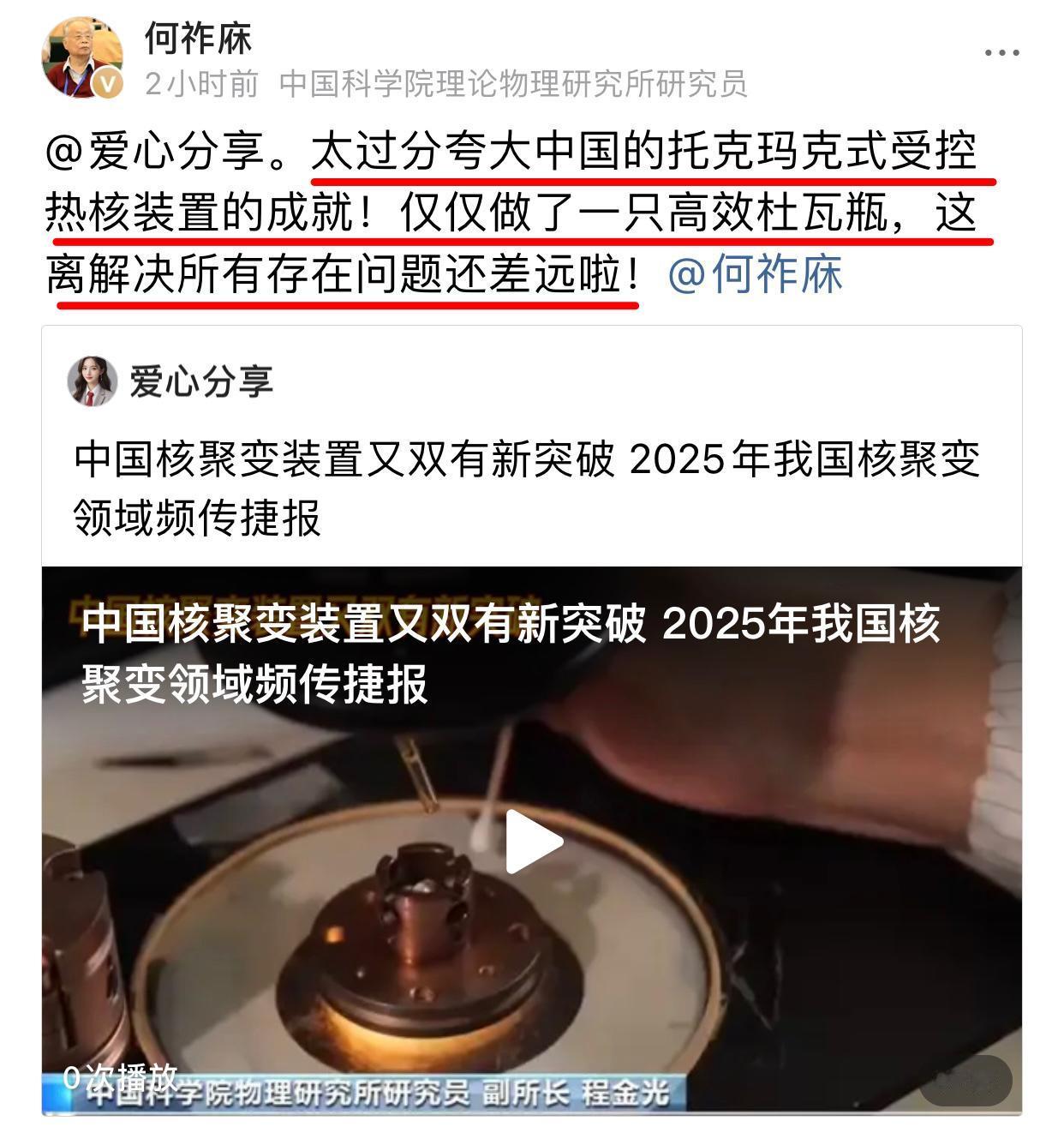

[微风]“回国不需要理由,不回国才需要理由!”这句掷地有声的话,出自新中国理论物理学的奠基人彭桓武之口。 他是中国“两弹一星”功勋奖章获得者,中国核武器理论研究的开拓者,中国科学院院士。当无数海外学子在归与留之间徘徊时,这位爱尔兰皇家科学院会士却毅然放弃了欧洲顶尖科研机构的优渥条件,带着满腔热忱回到一穷二白的祖国。 他的选择,不仅改写了中国核物理的空白篇章,更诠释了一个科学家最纯粹的赤子之心。 1938年,彭桓武远赴英国爱丁堡大学深造,师从量子力学奠基人马克斯·玻恩。在战火纷飞的年代,他凭借过人才华在理论物理领域崭露头角。 1941年,年仅26岁的彭桓武与海特勒、哈密顿共同提出HHP理论,成功解释了宇宙线中高能粒子的级联簇射现象。 这一突破性成果被国际物理学界称为“物理学史上的重要里程碑”,至今仍是高能物理研究的基础理论之一。 二战期间,他参与英国原子能研究项目,对核反应堆的临界安全计算作出关键贡献。当英国学术界向他抛出终身教职的橄榄枝时,这位年轻科学家却做出了一个让所有人意外的决定——回到战火中百废待兴的中国。 1947年底,彭桓武辗转回到阔别九年的祖国。彼时的中国,连最基础的实验设备都极度匮乏,理论物理研究更是一片荒漠。 有人不解地问他:“英国有世界一流的实验室,为什么要回到这个连电都不稳定的地方?”他的回答简单而坚定:“科学没有国界,但科学家有祖国。” 在云南昆明西南联大的简陋校舍里,他开始了中国理论物理学的拓荒工作。没有计算器,就用算盘和手摇计算机;没有专业期刊,就托人从国外带回过期杂志。就是在这样的条件下,他培养出新中国第一批理论物理研究生,其中多人后来成为“两弹一星”工程的中坚力量。 1961年,当中国核武器研制进入关键阶段,彭桓武临危受命,担任原子弹理论设计的总负责人。面对苏联专家撤走后留下的技术空白,他带领团队从最基础的原子核反应截面算起。 在青海金银滩的帐篷里,这位年近半百的科学家常常通宵达旦地推导公式。当计算机出现故障时,他带着年轻人用算盘验算关键数据,确保每一个参数都万无一失。1964年10月16日,罗布泊上空的蘑菇云升起时,彭桓武却悄悄躲在人群后面。 他后来回忆说:“那一刻,我只觉得肩上的担子终于可以放下了。”而在氢弹研制中,他提出的“彭桓武-于敏方案”成为突破技术瓶颈的关键,使中国从原子弹到氢弹的研制周期创下世界最短纪录。 这位科学巨匠一生淡泊名利。当“两弹一星”功勋奖章颁发时,他却将奖金全部捐献给科研机构。晚年有人问他是否后悔放弃国外的学术荣誉,他指着实验室墙上的中国地图说:“你看,这里每一个核电站的安全运行,每一艘核潜艇的深海巡航,都是我的勋章。” 在彭桓武的笔记本里,至今保存着一张泛黄的纸条,上面用英文写着:“我的知识属于全人类,但我的心永远属于中国。”这句话,或许正是对他一生选择最完美的注解。 当今天的中国在量子通信、可控核聚变等前沿领域不断取得突破时,我们是否还记得那些在荒原上点燃科学火种的先驱?彭桓武用一生证明:真正的科学家精神,不仅在于探索未知的勇气,更在于心系家国的担当。