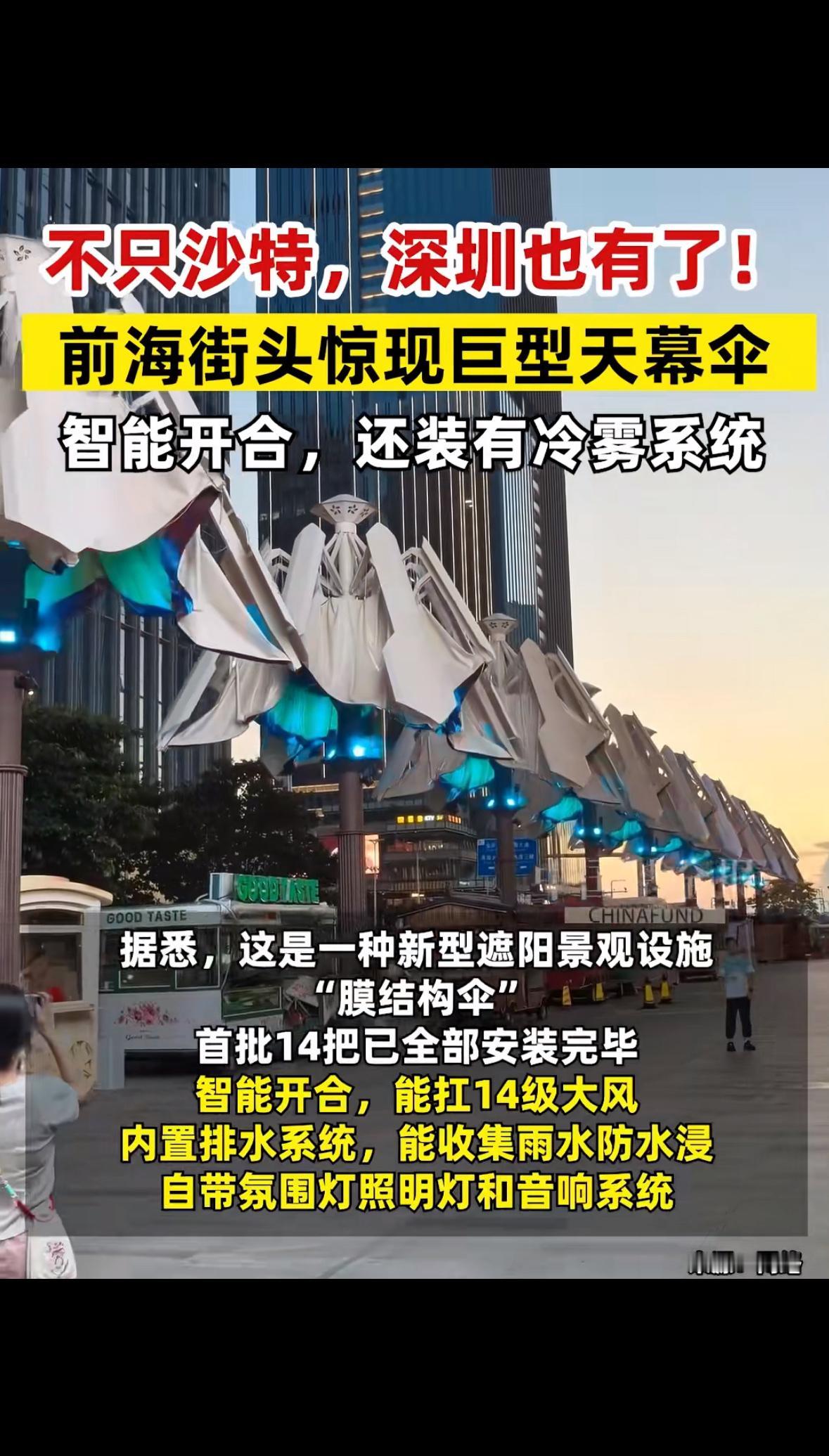

深圳街头最近冒出个“魔法大伞”,不是童话里的道具,而是真真切切立在街边的巨型天幕伞。这伞一撑开,直接把露天广场变成了“空调房”——能抗14级大风不说,自带BGM的氛围灯一亮,冷雾系统一开,连路过的阿姨都掏出手机拍:“这哪是伞啊?分明是科幻片里的装置!” 科技感拉满,却藏着最接地气的温柔 这伞可不是花架子。前海某街区的试点伞直径超20米,膜结构材质能挡住99%的紫外线,冷雾系统一启动,3米外的温度能降5℃。更绝的是,伞骨里藏着传感器,风速超标自动收拢,暴雨预警提前半小时闭合。有网友拍到,暴雨天里其他行人举着伞被吹得东倒西歪,这把伞却稳稳收在钢架里,等雨停了又“唰”地展开,像朵会呼吸的机械花。 但最戳人的细节,是它总出现在最需要的地方。宝安新安六路的十字路口,等红灯的外卖员摘下头盔擦汗,抬头就看见头顶的巨伞;前海创业园的露天咖啡座,白领们再也不用举着文件挡太阳;连跳广场舞的阿姨都凑过来:“这伞底下跳舞,连音响都不用开太大声!”科技不再是冷冰冰的参数,而是蹲下来替普通人擦汗的手。 从“遮阳伞”到“城市温度计”,我们到底在追什么? 有人说这是“深圳式浪漫”——用最硬核的技术,解决最柔软的需求。想想去年夏天,光明区外卖员被雨篷刺颈身亡的新闻还历历在目,传统遮阳伞的钢架成了“凶器”,而现在的天幕伞却把安全刻进DNA:无棱角设计、紧急制动、防触电涂层……这哪是伞?分明是城市写给市民的一封情书。 可这封情书背后,藏着更深的焦虑。当40℃高温成为常态,当暴雨说下就下,当“看天吃饭”变成“看伞吃饭”,我们需要的不仅是遮风挡雨的工具,更是一个能给人安全感的城市。就像坪山工地那顶覆盖1.3万平方米的防尘天幕,把扬尘漫天的工地变成“绿色工地”,把工人的汗水和市民的抱怨一起兜住——好的城市设计,从来都是双向奔赴。 那些被伞遮住的,才是城市的底色 当然,也有人嘀咕:“花这么多钱搞伞,不如多修几条路?”但看看试点区的数据:天幕伞覆盖区域,中暑急救电话减少67%,外卖超时投诉下降42%,连广场舞噪音投诉都少了——因为大家终于不用扯着嗓子喊了。这些数字背后,是老人能安心等红灯,是孩子能在树荫下多玩十分钟,是打工人午休时敢摘下口罩喘口气。 说到底,城市温度从来不是宏大的口号,而是藏在“有没有地方躲太阳”“等红灯会不会晒晕”这些琐碎里。就像那把能开合的巨伞,收起来时是冰冷的钢架,展开时却成了所有人的屋檐。 科技该有的样子,是让人活得更像人 站在2025年的深圳街头,看着机械灯柱缓缓变形成伞,突然想起十年前在老家,奶奶用竹竿和塑料布搭的“自制遮阳棚”。那时觉得寒酸,现在才懂——不管是竹竿还是钢架,遮住的都是对生活的倔强。只是现在,我们终于有能力把这份倔强,变成更有尊严的温柔。 下次路过那把巨伞时,不妨停下来站会儿。感受冷雾落在脸上的湿润,听听伞骨转动时的机械声,再看看周围那些终于能安心看手机的行人——这或许就是科技最美好的模样:它不炫耀自己多聪明,只默默让你活得更舒服。 互动时间:你所在的城市有没有类似的“神仙设计”?是社区里的智能遮阳棚,还是公园里的降温喷雾?或者你觉得哪里最需要这样一把“魔法大伞”?评论区聊聊,说不定你的建议,就是下一个改变城市的起点! 来源:头条热搜