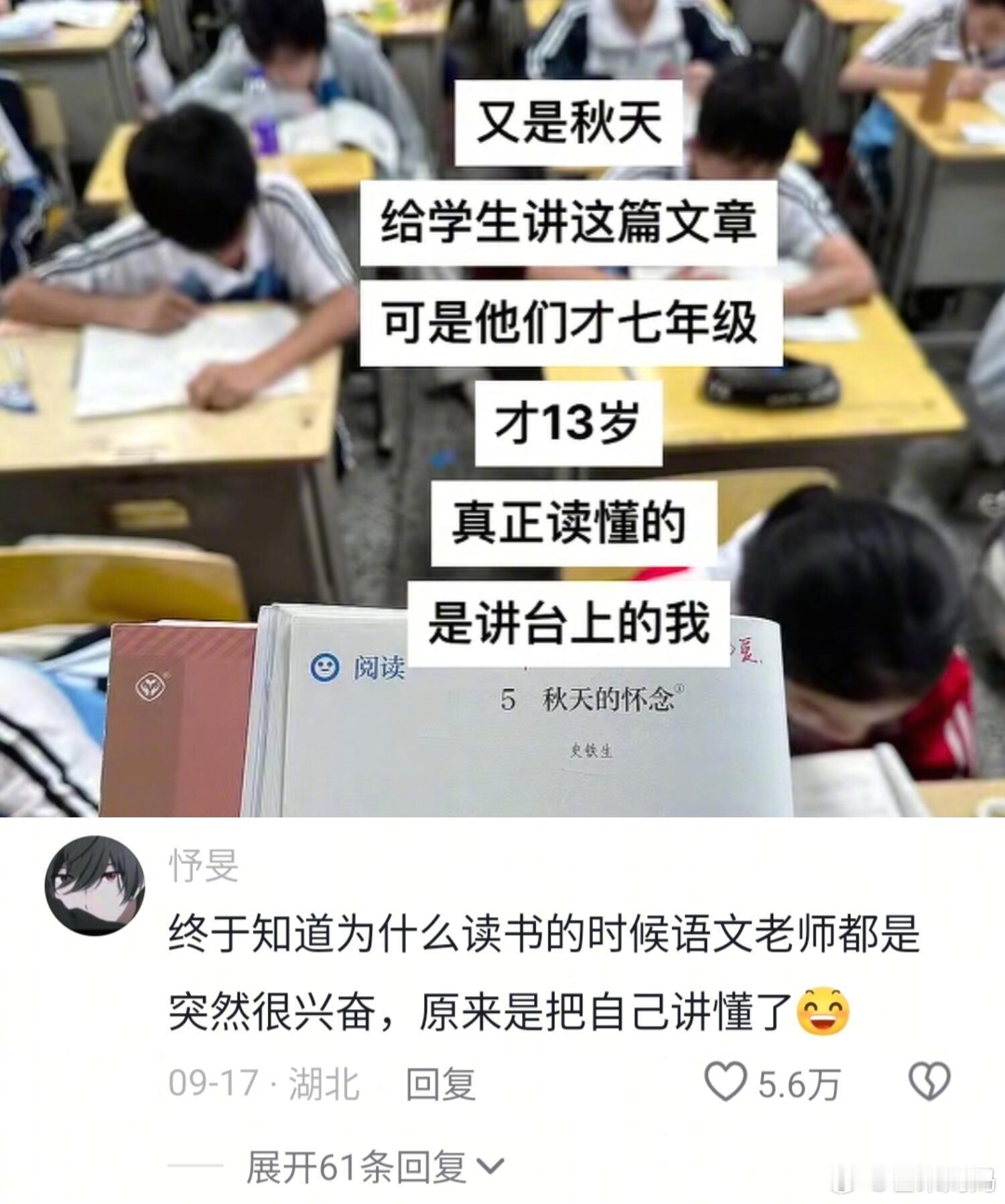

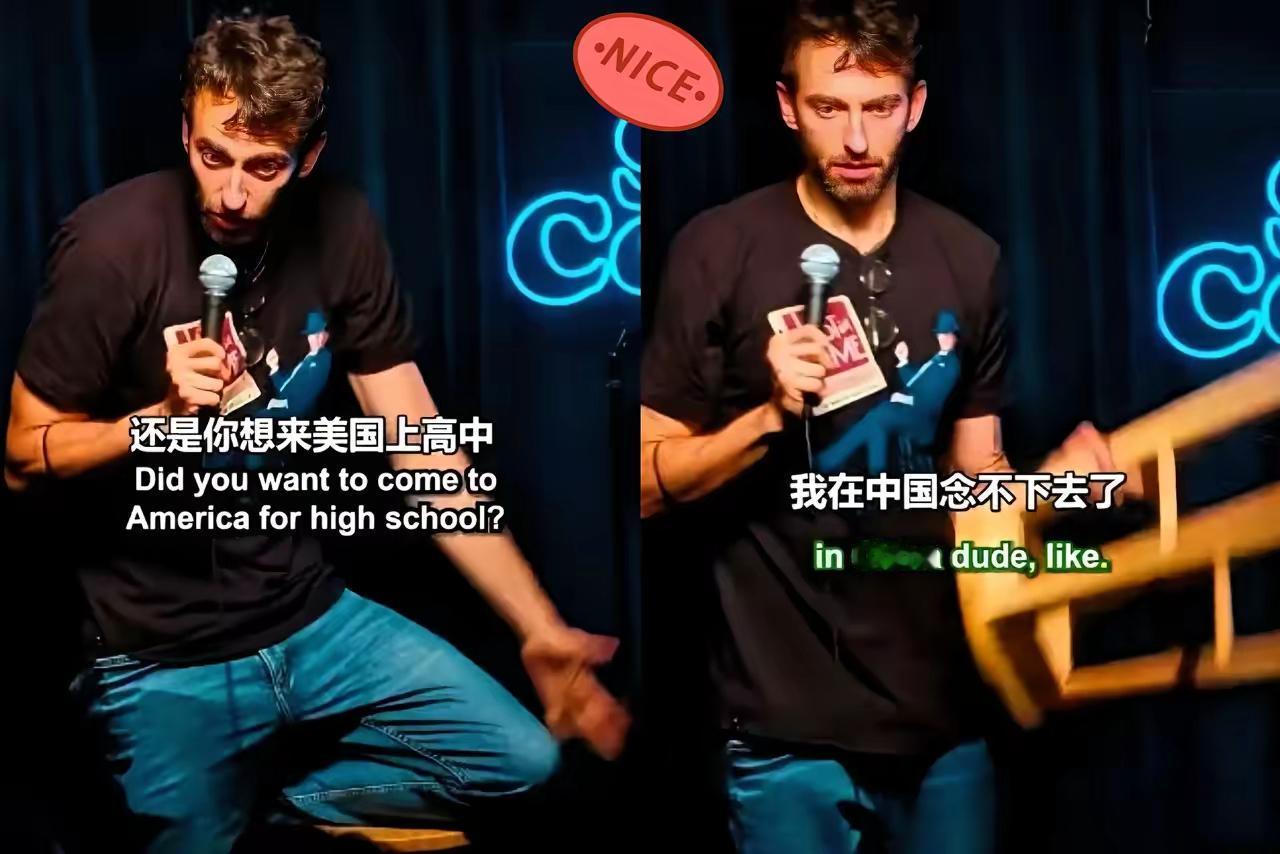

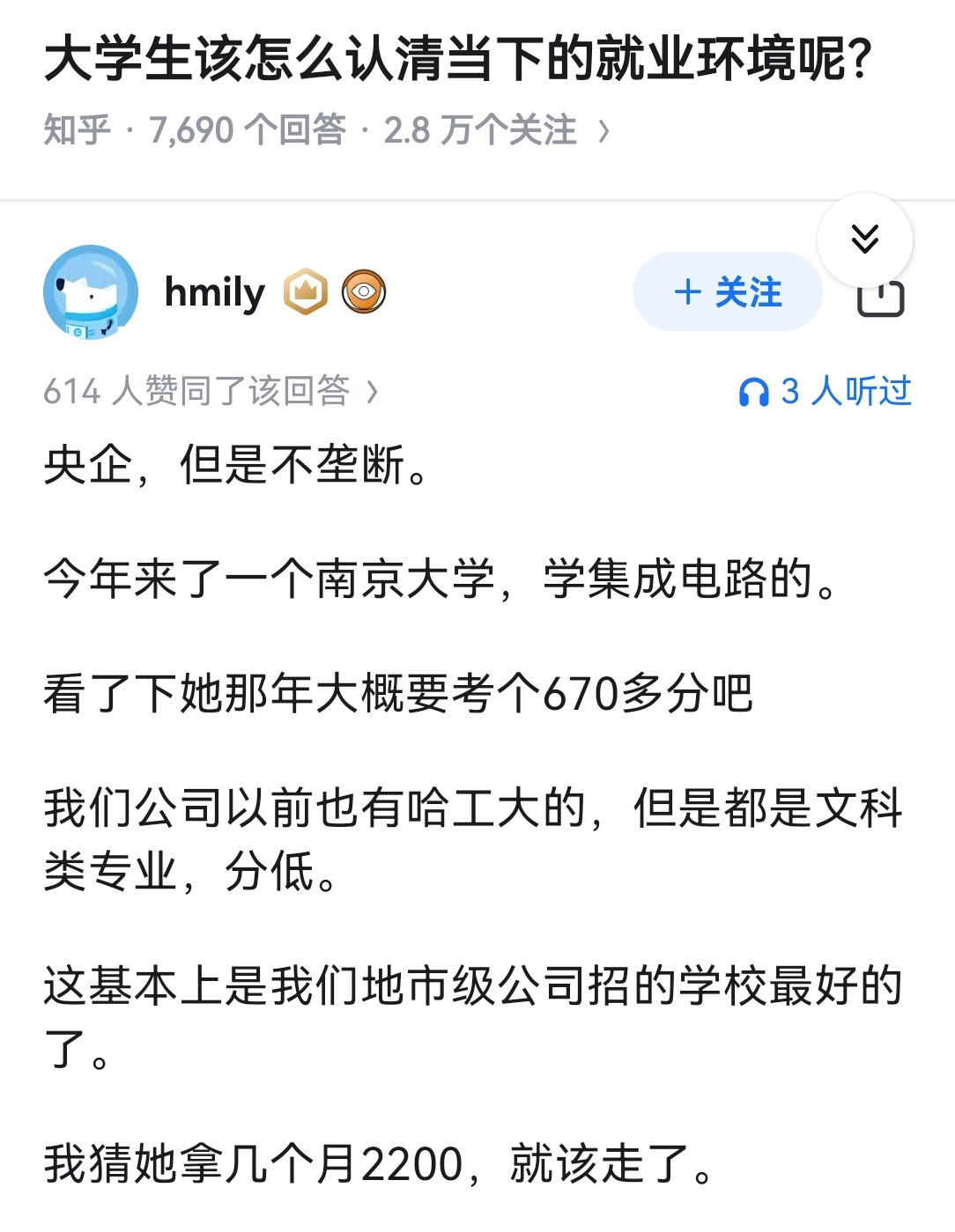

施一公再次语出惊人!他说:“美国科学的强大,远远超出我们的想象,它不仅没有衰退,还会在今后几十年内,引领世界的发展!” 而这其中最关键的原因,就在于中美教育的差异:“我们的教育,太过于抑制学生的创新能力!” 这话一针见血,振聋发聩。 想想看,我们从小被灌输的是什么?标准答案、考试分数、排名竞争。课堂上,老师抛出一个问题,下面鸦雀无声,不是因为孩子们不会,而是怕答错。答错了怎么办?扣分、批评、家长问责。 久而久之,孩子们学会了“安全”的生存法则——不提问、不反驳、不冒险。创新?那是有风险的事,不如乖乖背课本稳妥。 反观美国,课堂像一场头脑风暴。老师鼓励学生质疑,甚至故意抛出争议话题,让学生争得面红耳赤。 错了没关系,重要的是敢想敢说。实验室里,高中生就能参与前沿项目,失败了?那就再来。这种环境里,创新的种子自然疯长。 我们呢?多少孩子到了大学,才第一次被允许“试错”,可那时,棱角早已被磨平。 更扎心的是,我们的教育体系像一台精密的流水线,批量生产“解题机器”。奥数金牌、竞赛冠军,听起来风光,可有多少人真正热爱科学? 不过是冲着升学加分、名校敲门砖去的。等熬到博士,许多人发现自己不过是在为论文和职称打工,当初的好奇心早被消磨殆尽。 美国却不同,它允许“无用”的研究,允许科学家十年磨一剑,哪怕暂时看不到应用价值。 有人说,这是因为国情不同,我们人口多、资源少,只能拼效率。可看看以色列,弹丸之地,却靠创新成为科技强国;再看看芬兰,教育不卷分数,却培养出全球顶尖人才。 问题不在条件,而在思维。当我们把教育等同于“驯服”,把学生当成“产品”,又怎能期待他们长成参天大树? 施一公的提醒,像一记重锤。科学竞争的本质,从来不是比谁背书快,而是比谁敢想、敢闯、敢失败。 如果我们继续用昨天的方式教育今天的孩子,又如何指望他们赢得明天的竞争? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。