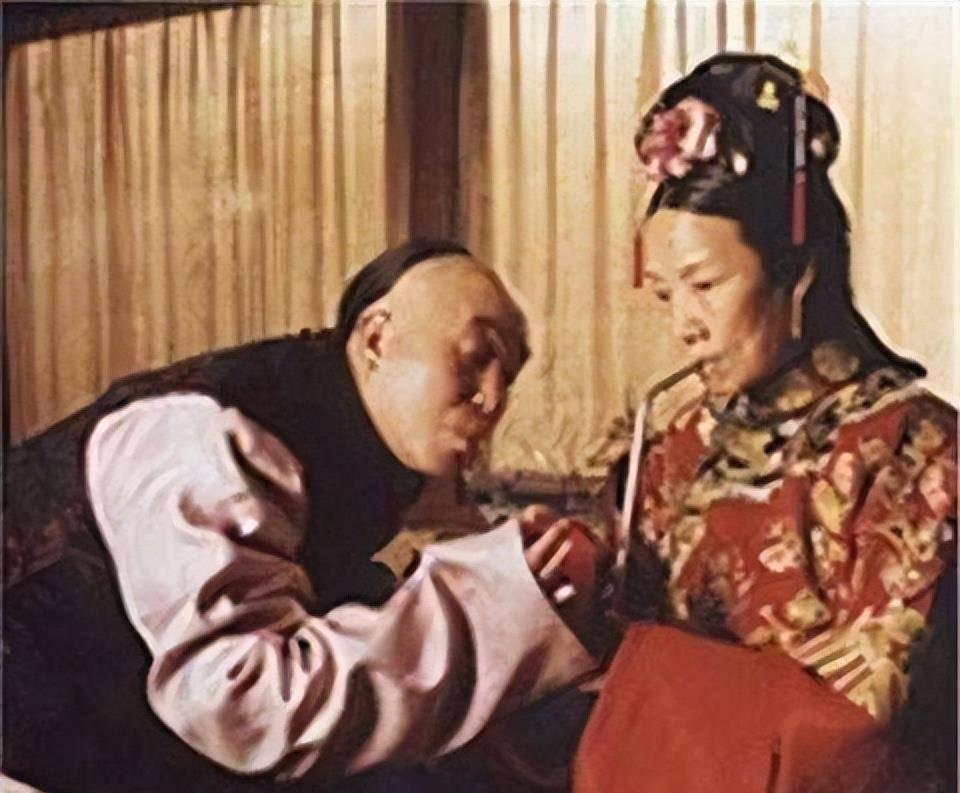

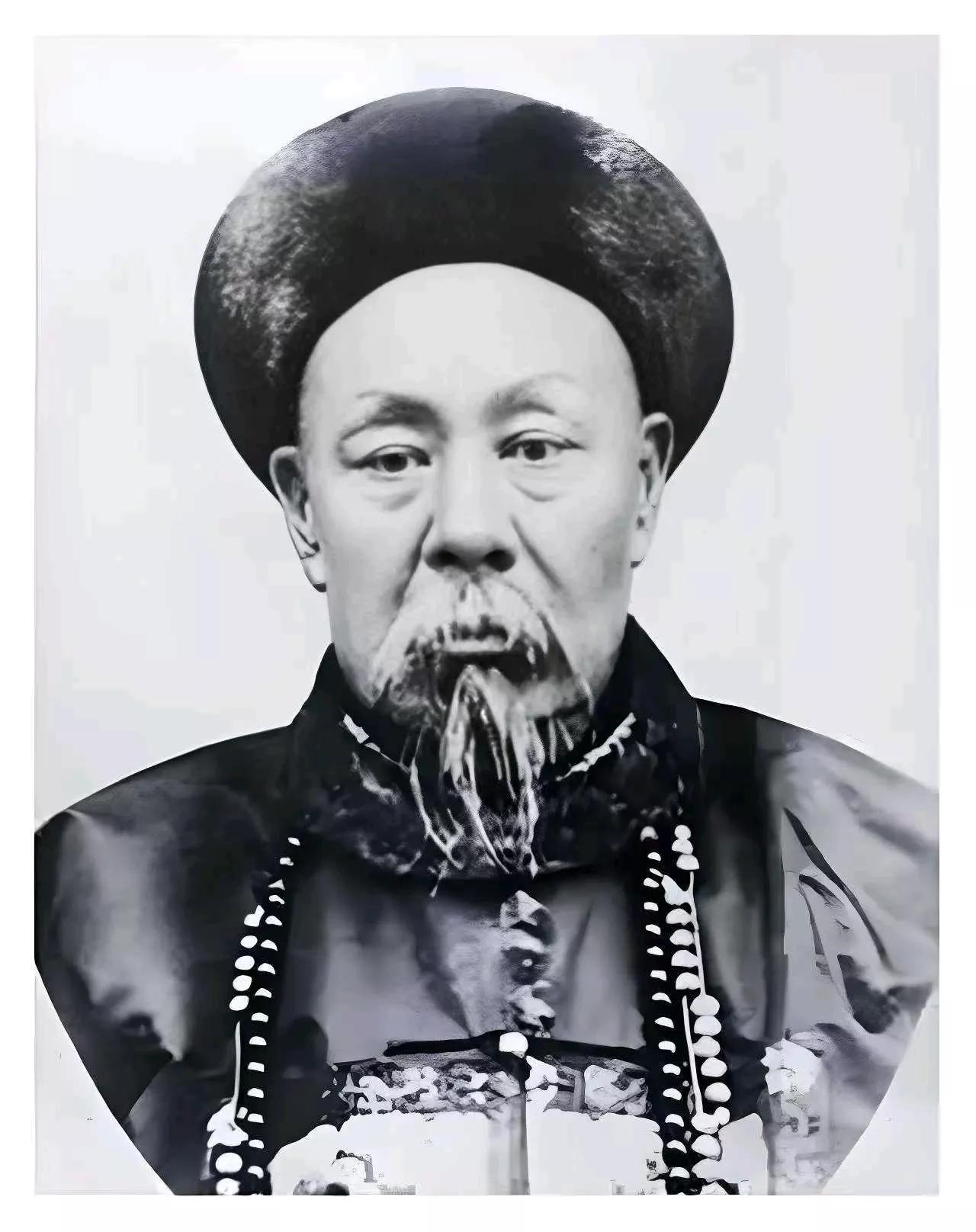

1903年,广西提督苏元春遭人排挤诬告,被押至京师,定为死罪,苏元春多年的同僚好友怕受牵连,不敢出来替他说话,唯独只有昔日的下属张勋无所顾忌,拿出纹银几万两,以苏元春的名义上下打点,主动为其解围。 主要信源:(宜春地情文化特色数据库——张勋) 1903年的北京城笼罩在初冬的寒意中,一桩震动朝野的案件正在悄然进行。 广西提督苏元春因“缺额扣饷”,被押解至京师问罪,案情严重到可能面临死刑。 令人心寒的是,那些曾经与苏元春称兄道弟的同僚们,此刻都选择了明哲保身,无人敢为他说话。 就在这时,一位身着旧式军装的将领出现在了刑部门外。 张勋,这位苏元春昔日的下属,不顾可能受到的牵连,带着几万两纹银,开始为老上司奔走。 他先是拜访了时任军机大臣的荣禄,呈上苏元春在广西剿匪的功绩册; 又通过关系找到李莲英,希望能将申诉的折子递到慈禧太后面前。 当时的张勋虽然已在军中小有名气,但如此大胆地为一名"钦犯"说话,仍然冒着极大风险。 他白天奔走于各衙门之间,晚上就住在城南的一家小客栈里。 有幕僚劝他: "此事牵连甚广,将军何必自惹麻烦?" 张勋正色道: "苏公待我恩重如山,今日他有难,我若退缩,岂非猪狗不如?" 最令人动容的是,张勋不仅用尽了自己的积蓄,还向朋友借债,总共筹措了数万两白银用于打点。 这些银子被他分成若干份,有的用于打点狱卒,让苏元春在狱中少受些苦; 有的用于疏通关系,寻找证明苏元春清白的证据;还有一部分则用来安顿苏元春的家人。 在奔走的过程中,张勋展现出了惊人的毅力和智慧。 他不仅动用了自己在军中的关系网,还通过同乡、旧部等各种渠道搜集证据。 有一次,为了找到关键证人,他连夜骑马赶往河北,在风雪中奔波了整整两天。 这种不计个人得失的付出,在当时趋炎附势的官场中实属罕见。 经过两个多月的努力,转机终于出现。 慈禧太后在查阅案卷时,注意到了张勋呈上的申诉材料。 这份材料不仅详细记录了苏元春在广西的政绩,还附带了当地士绅百姓的联名保书。 加之一些朝中老臣也开始为苏元春说话,最终案件得以重审,苏元春被免去死罪,改判流放。 虽然官职不保,但总算保住了性命。 这一事件在当时的官场引起了不小的震动。 许多人都不理解张勋为何要为一个失势的上司如此拼命。 但了解张勋的人都知道,这正体现了他性格中最鲜明的特点:重情重义,知恩图报。 他始终记得当年在广西时,苏元春对他的提携之恩; 也记得自己因公款花光而获罪时,苏元春最终网开一面的情分。 这段经历也成为张勋人生的重要转折点。 在营救苏元春的过程中,他结识了许多朝中权贵,积累了丰富的人脉资源。 更重要的是,他的义举赢得了"重情义"的美名,这为他日后在军政界的崛起奠定了重要基础。 据说,当时有位亲王在听闻此事后,曾赞叹道: "如此忠义之士,实乃国家栋梁。" 若干年后,当张勋已成为一方大员时,他仍时常派人去探望流放中的苏元春,接济其生活。 有人问他为何对一个已经毫无利用价值的人如此挂念,张勋只是淡淡地说: "人活一世,但求问心无愧。" 这种始终如一的品格,让他在那个动荡的年代赢得了不少人的敬重。 这段往事,如同一面镜子,照出了清末官场的世态炎凉,也映衬出张勋这个复杂历史人物性格中最为闪光的一面。 在那个风云变幻的年代,这种重情重义的性格特质,既成就了他的传奇,也注定了他最终与时代潮流相悖的人生轨迹。 正如后世史家所言: "张勋其人,虽思想守旧,但其重情守义之风,实为乱世中难得一见。" 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!