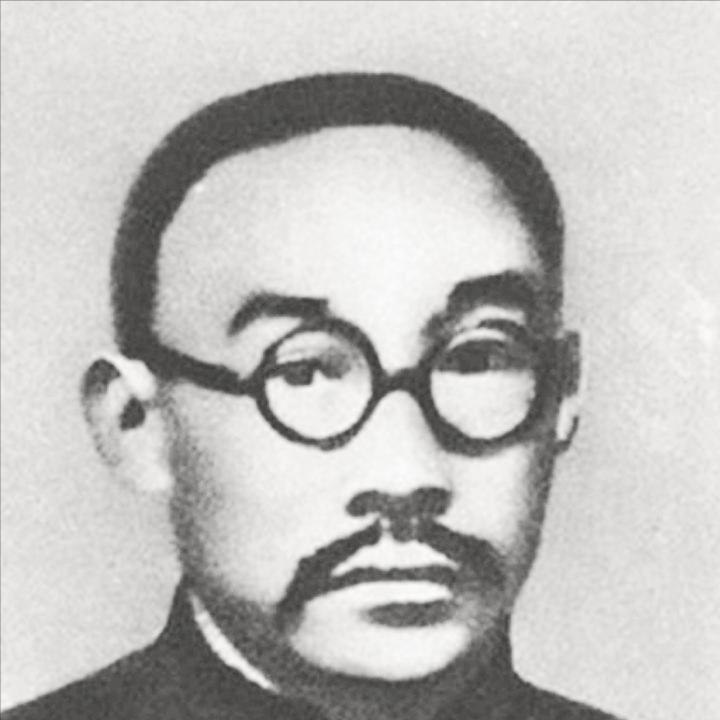

1907年,何叔衡的妻子连生3女,族人纷纷劝道:“快纳个妾吧,大才子总不能无后。”他抱着小女儿怒吼:“谁说我会断后!” 祠堂里那盏油灯,灯芯烧得劈啪响。那年是1907年,宁乡乡亲们坐在长凳上,东一句西一句,说的都是一件事——何家这位秀才,第三个孩子还是女儿。有人笑着摇头,有人叹气,有人干脆挑明:“快纳个妾吧,大才子不能断了后。” 他没接话,把怀里还在襁褓里的小女儿抱得更紧。孩子眼睛都没睁开,呼吸轻得像要飘散。他看了一圈人,脸色铁青,嗓子一抬:“谁说我会断后?有女就是有后!”屋子里静下来,连屋外的风声都听得清楚。 孩子取名“实嗣”。嗣是继承的意思。大女儿叫“实懿”,寓意美好;二女儿“实山”,盼着像山一样挺立。名字一写出来,族人更笑,说穷秀才死要面子。可他认认真真落笔,不管别人怎么看。 那几年,他当过县衙的账房,见惯了贪污中饱,扔下饭碗走人。回乡教书,兼着种田。别人觉得他傻,换不来银子,倒把自己拖进困境。他妻子袁少娥比他大三岁,裹着小脚,不识字。乡里人说不配,可她能忍、能撑。丈夫蹙眉,她心里就清楚是饿还是累。她没读过书,却懂得照顾这个家。 两个儿子先后夭折,打击大得很。袁少娥偷偷抹泪,觉得自己没用。接连生了三个女儿,她低着头,连和人说话都心虚。可他不认这个理,反倒办了“三朝宴”,把亲朋都请来,宣布女儿的名字。乡亲们瞪大眼睛,第一次见人给丫头办这样的场面。 他的规矩很硬。女儿不许裹脚,要识字。街上小女孩哭喊着被裹脚,他拉着自己孩子的手说:“我家的不学这些。”女儿们光脚跑在院子里,旁人说他败家,他不理。 三十七岁,他去长沙读湖南一师。教室里大都是二十来岁的年轻人,毛泽东、蔡和森都在。他比他们大一轮,戴副眼镜,胡子拉碴,看着像个老教员。可一开口,常常说到哽咽。年轻人起初奇怪,渐渐佩服。他们喊他“何胡子”,有人说他是一条牛,感情厚得像山。 新民学会成立,他和这些青年在一起写文章、开会。1921年夏天,他坐在上海石库门的小楼里,十三个人围桌,他是年纪最大的代表。别人穿西装马褂,他一身旧长衫,看起来格格不入,可票也投下去了。 在上海,他被警局抓过。审讯官瞥一眼,说这是书生,不像共产党。问他懂不懂共产党,他背起《论语》。审讯官嫌他烦,叫人把他轰出去。几个钟头后才知道,那人就是悬赏数千大洋的何叔衡。追兵出动时,人早没影了。 到苏区,他做了工农检察人民委员和最高法庭主席。身边常带三样东西:布袋子、手电、记事簿。布袋子里分门别类,干部情况、调查材料放得整整齐齐。眼睛不好,走夜路靠手电。记事簿上写满密密麻麻的字,他说自己年纪大了,不记就忘。他就是这样,把制度的雏形,一点点记下来。 他是父亲,也还是父亲。女儿们跟着他走出去,慢慢成了地下党员。1931年,二女儿和三女儿在上海被捕。同志们要去救,他压下:“等一等。”他要确定,她们在审讯里守住秘密没。这个选择,旁人难以理解。后来姐妹俩被放出来,他把真相告诉她们,还问怪不怪爹。女儿们没怪,只是静静摇头。她们知道,父亲的心里还有战友。 1934年,红军长征。他没走,被留在苏区。分别时,把毛衣脱下送给林伯渠,把干菜塞给徐特立,把小钢刀递给谢觉哉。自己空着身子,没留下什么。那次送别,是诀别。 1935年二月,长汀突围,他牺牲,年仅五十九岁。噩耗迟迟传到延安,两个女儿抱着谢觉哉哭,谢觉哉老泪纵横。 袁少娥守在乡里,白了头,熬过无数孤独。临终前,她只说一个心愿:死后要和丈夫合葬。孩子们答应了。大女儿早逝,乡亲们还记得她温婉。二女儿后来在四川任职,三女儿在北京文史馆工作。她们把父亲的志气,带进了新社会。 毛泽东晚年提到他,常常感慨。有人拿鲁迅的话形容他:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。”这话贴切。 宁乡老祠堂,墙壁斑驳。风吹过,像还能听见那一声吼:“有女就是有后。”