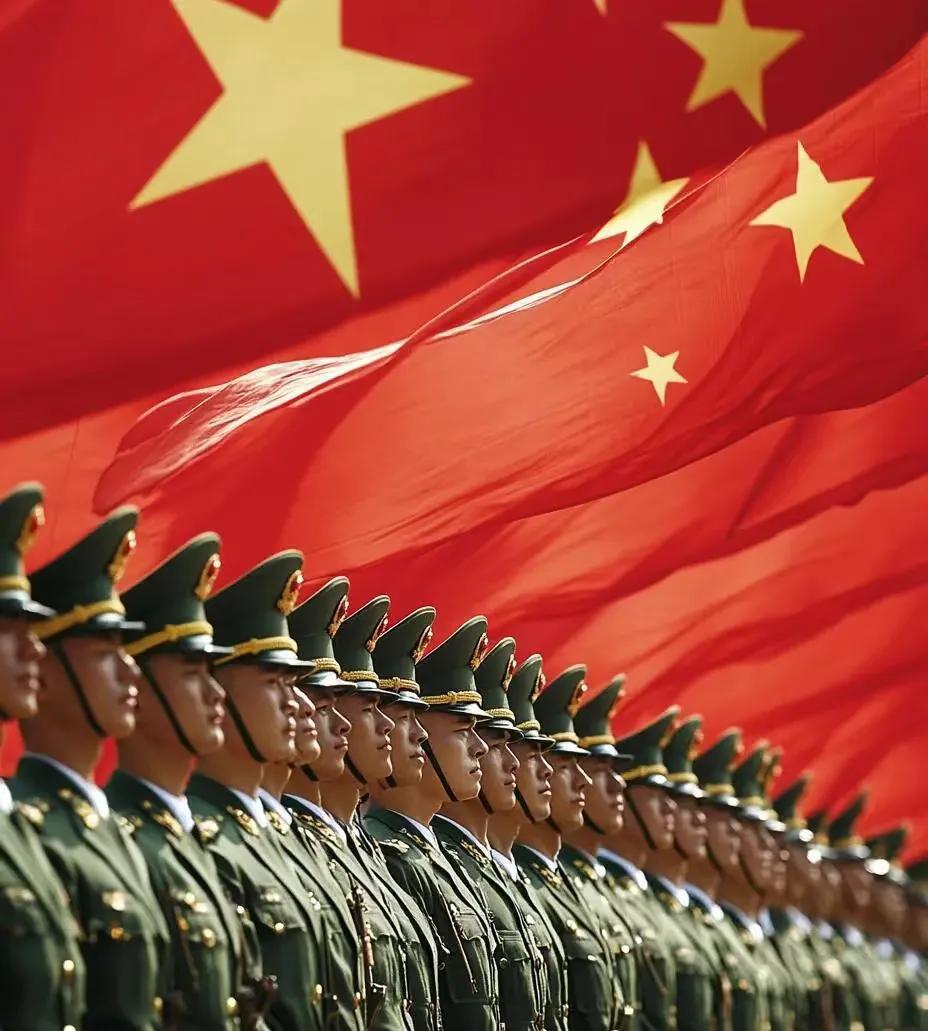

三大兵种的首任司令家喻户晓,那第二任司令员,又是哪位名将担任 “1965年3月,北京阜成门内,一名作战参谋悄声问旁边的老兵:‘听说空军的帅位要换人,真的假的?’”一句小声的探讨,勾起了许多人对“三大兵种第二任司令员”这一相对冷门话题的兴趣。首任司令员的光环早已照进史书,而紧接他们接棒的几位,却常被忽略。其实,装甲兵、海军、空军三条战线上的第二任主帅,同样肩负了奠基与转型的双重任务。 1949年前后,人民军队的主干仍是步兵与炮兵。装甲、海上、空中力量虽然在抗战、解放战争中零星出现,但规模有限。新中国成立后,国家层面开始为现代化布局:装甲兵司令部挂牌南京,海军机关坐镇白马庙,空军机关落户北京西郊——三支年轻兵种在不同城市同步启程。十余年里,它们完成了“从零到一”的跨越,首任司令员功不可没。然而,当基础框架搭成,第二梯队如何把“大致能打”升级为“体系成军”,考验更大。 先说装甲兵。1961年底,许光达因健康原因离开一线岗位,中央军委把目光投向43岁的陈宏。陈宏,安徽金寨人,14岁参军,红二十八军翻山越岭的急行军磨出了他的脚底老茧。抗战时期,他随一二九师辗转太行,拆过铁路、伏击过日军装甲车,对装甲力量缺口体会深。解放战争中,他指挥坦克营突入济南西门,直接冲垮守军指挥所,被粟裕评价“敢打敢冲”。接手装甲兵后,陈宏的第一道指示不是列装,而是“教会每名乘员懂机械、懂电台”。他把当年苏联顾问留下的《T-34发动机手册》翻译成拼音注释本,下发连队。短短三年,装甲兵抽调三个师参加昼夜千里机动演习,首次实现全程不拆换发动机。西北戈壁的履带声,见证了装甲兵由“重火力突击队”向“合成地面军”过渡。 装甲铁流增速的同时,海上悄悄酝酿变局。1980年2月,72岁的萧劲光递交离任申请,他认为自己“海图翻得差不多了,该让年轻人来画新的航线”。接棒的是“华东一纵”猛将叶飞。叶飞并非海军科班,但熟悉海岸线作战。1949年渡江,他带兵强渡江面八公里,中弹十余处仍未下火线。进入海军后,他第一时间跑到基隆、舟山等海防前哨,随身带小本子记录潮汐与暗礁方位。叶飞强调“船靠练,炮靠打”,在东海拉出一条“透明靶场”:拖船牵着旧登陆艇当靶子,驱逐舰、岸炮、航空兵轮番上阵。1981年,首批国产033型潜艇集群下水,叶飞干脆让年轻艇长直接担任编队指挥,“摔打才有真功夫”。两年后,他请求退居二线,但海军舰队已从单一护岸提升到能出岛链远航的水平,叶飞“空降式”履职被证实并非权宜之计。 回到1965年春天那个“换帅流言”。空军创始人刘亚楼积劳成疾,病势愈重。4月24日,军委正式任命吴法宪为空军司令员。吴法宪出身政工,却有多年前线摸爬滚打经验。1948年,辽西走廊突围,他正是第39军政委,抬着机关枪从美式坦克车轮下救回一名伤员。空军初创期,他担任政治部主任,深知飞行员最怕什么、地勤最缺什么。上任之初,吴法宪批示“用最直接的方式检验训练效果”:飞行团夜航一律取消灯光跑道,只保留边缘三盏弱光;雷达站延迟开机,逼迫飞行员独立定位。与此同时,他争取到苏制米格-21技术图纸,并推动成飞设立专门攻关组,最终促成1968年“歼-7”首飞。不得不说,这几年里空军在夜航、超音速、电子对抗方面的跳跃式进步,与吴法宪的强势指令密不可分。遗憾的是,政治风浪把他卷入深渊,1971年9月,他被隔离审查,空军高层再度动荡。 三位第二任司令员有一个共同点:都经历过枪林弹雨,对“实战”二字格外敏感。陈宏挂在办公室墙上的旧照片里,坦克冲锋时尘土滚滚;叶飞喜欢在作战图上用红铅笔画弧线,他说那叫“炮火扇面”;吴法宪改白衬衫为飞行夹克,因为“穿这件衣服才能记得自己是个兵”。他们把战场直觉带进和平年代的训练场,把冲锋精神融进装备升级的流程。 但三个人的命运走向并不相同。陈宏1982年离任后,安静隐居南京梅花山脚,每天骑旧凤凰牌自行车去军区老干部活动中心;叶飞1985年进入全国人大常委会,再无军中要职,却常在海军校阅活动被年轻舰长簇拥;吴法宪则在戎马岁月的辉煌和政治斗争的阴影之间,留下截然不同的两行注脚。时代洪流推着他们前行,也用不同方式写下结尾。 如果把三支兵种比作三棵大树,首任司令员种下树根,第二任司令员则负责修枝、定向,让树干沿着既定方向稳步拔高。装甲兵的高机动突击、海军的远海护航、空军的全天候防空,这些今天耳熟能详的能力,大多在他们手里定型。历史舞台的灯光通常追着开场演员,却容易忽视把戏演完的人。细看陈宏、叶飞、吴法宪的履历,就会发现他们完成了一项艰难却关键的任务——让“能打仗”的新兵种变成“打得赢”的成熟力量。