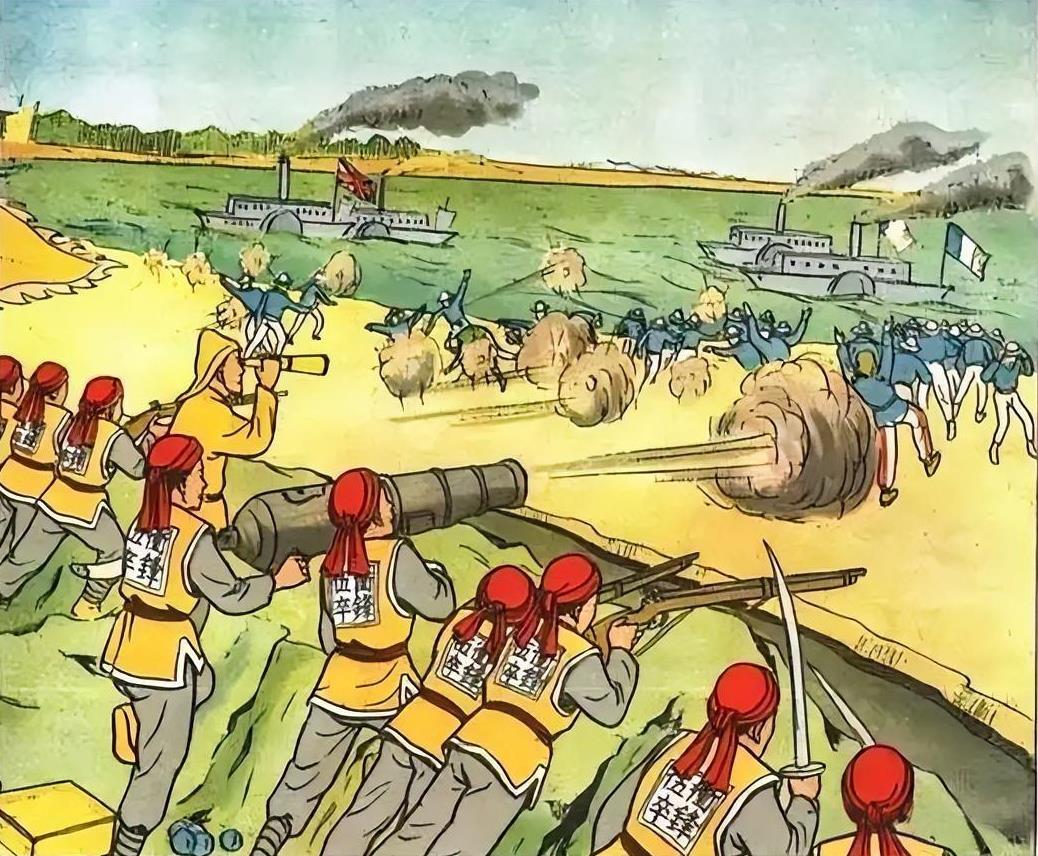

1851年9月下旬,太平天国历史上著名的“迎主之战”,又称“官村大捷”。你或许很难想象,这场战役不仅是太平天国打响的第一场真正意义上的大战,更是决定这个新兴政权能否存活下来的关键一役。 当时,自金田起义爆发后,太平军两万余团营将士被清军重兵围困在紫荆山地区,形势岌岌可危。随着清军不断增兵,包围圈越缩越紧,太平天国的核心领导层——包括洪秀全、冯云山等人——随时可能陷入绝境。 就在这个危急存亡的时刻,东王杨秀清站了出来,他指挥的这场战役有两个极为关键的目标:一是必须将洪秀全、冯云山等核心指挥部安全转移出山人村,二是要彻底打破清军的重重包围,为太平天国杀出一条生路。 这场战役的重要性,远不止是一场普通的突围战那么简单。很多人了解太平天国,是从它定都天京、北伐西征、甚至天京事变这些大事件开始的,却往往忽略了它的起点——迎主之战。 实际上,这是太平天国从“秘密结社式起义”迈向“公开武装对抗清廷”的第一步,也是它第一次在战场上证明自己并非乌合之众。 你想想,在那个清军四处围剿、起义军缺衣少粮、士气随时可能崩溃的节骨眼上,杨秀清不仅要保证核心领导层的安全,还要在强敌环伺中找到破局的机会,这得需要多大的胆识和智慧? 杨秀清的指挥,虽然不能用“完美无缺”来形容,但在当时的情况下,确实展现出了极强的实战能力与临场决断力。面对清军逐渐收紧的包围网,他没有选择硬碰硬,而是冷静观察敌情,迅速做出决策,先把洪秀全、冯云山等人从山人村安全转移出去,确保了起义军的“大脑”和“灵魂”不受损。 紧接着,他抓住清军部署上的破绽,集中优势兵力,在官村一带果断发起反击,硬生生在清军的包围圈上撕开了一道口子。这一仗,不仅让太平军成功突围,士气大振,更让外界第一次真正意识到:这支起自广西的农民起义军,不是那么好对付的。 但话说回来,这场胜利虽然意义重大,却并不能掩盖太平天国在战略和组织上的诸多问题。 很多人以为,迎主之战的胜利意味着太平天国从此可以高歌猛进,但实际上,它更像是一场“险中求胜”的战术胜利,而不是战略上的全面突破。 清军虽然吃了亏,但整体实力依然占优,而且很快就开始调整策略,准备下一轮围剿。更重要的是,太平天国内部的问题,在这一时期已经初现端倪——权力结构不清晰、制度设计不完善、对基层民众需求的忽视,这些隐患并没有因为一场胜仗就自动消失,反而在后来的发展中不断放大。 尤其值得注意的是,这场战役虽然被称为“太平天国的第一仗”,但它的胜利更多依赖于杨秀清个人的指挥能力和临场应变,而不是整个组织体系的成熟运作。 洪秀全作为拜上帝会的创始人和精神领袖,其作用在这一阶段更多还是象征性的,实际的军事决策和战场指挥,几乎都压在了杨秀清一个人肩上。 这种权力高度集中、缺乏有效制衡的结构,虽然在短期内能提高决策效率,但从长远来看,却为后来的内部分裂埋下了伏笔。 更关键的是,迎主之战虽然打出了太平天国的威风,却也让领导层产生了一种“反清不过如此”的轻敌情绪。这种情绪,在接下来的战斗中不断显现,甚至影响了太平天国对整个战争形势的判断。他们低估了清廷的动员能力,也高估了自己的组织韧性,最终导致了一系列战略失误。 总的来说,迎主之战是太平天国早期至关重要的一战,它不仅是一次成功的突围和反击,更是这个新兴政权从初创走向公开对抗清廷的关键转折点。但它也暴露了太平天国在战略规划、组织管理、权力分配上的诸多缺陷。这些隐患,在未来的日子里,将一步步浮出水面,最终深刻影响了太平天国的命运走向。