“240块钱买一罐奶粉,结果收到21个空罐子!” 浙江一位新手宝妈张女士的遭遇,瞬间冲上了热搜。她原以为是商家发错货,没想到商家却一本正经地回复:商品介绍写得清清楚楚,是卖空罐子,不接受退款。张女士气急之下骂了几句,反被商家拉黑。最终,平台介入,仲裁结果让人大跌眼镜。 张女士刚生完孩子两个月,本想母乳喂养半年再换奶粉,奈何身体原因奶量不足,只能和奶粉混合喂养。因为缺乏经验,她请教嫂子,嫂子推荐了某品牌奶粉,平时售价在270至330元之间。如果从二手平台购买,可以省下不少钱。张女士算了一笔账,孩子一个月大概要吃三罐奶粉,二手平台一罐能省50元,一个月下来就是150元,一年省下来就是千元开外。心动之下,她便在平台上下了单。 张女士选择的是一单标价240元的商品。她看到页面上显示品牌奶粉,觉得比正价便宜了五六十元,立刻下单,心里还窃喜自己买到了“实惠货”。几天后,快递送到家,她满心欢喜拆开快递箱,却当场傻眼:里面不是奶粉,而是21个空奶粉罐子! 她第一反应是商家粗心发错货,立马联系卖家要求退款退货。没想到商家很镇定:“你买的就是空奶粉罐啊,商品介绍写得很清楚,和我没关系。” 张女士这才仔细看商品详情,果然写着“出售品牌奶粉空罐,3个400克罐+18个800克罐,共21个,洗净可做收纳罐”。 张女士恍然大悟,自己确实没看仔细。但她觉得240元的价格太离谱,正常一个空奶粉罐也就5、6块,21个加起来也就100多,商家卖到240元,明显涉嫌“坑人”。于是她提出退款,甚至愿意自掏运费。但商家却态度强硬:“你看错和我没关系,不退!” 双方争执升级,张女士情绪激动骂了商家几句,结果被商家直接拉黑。无奈之下,张女士向平台申诉。平台召集17名仲裁员投票,结果只有2人支持买家,认为商家定价过高、与正品价格接近,存在误导嫌疑;其余15人一致支持商家,理由是商品描述写得明明白白,买家没仔细看不能怪卖家。最终,平台将货款转给商家。 张女士火冒三丈,觉得自己太冤,后来多次和商家沟通,对方依旧拒绝退货,甚至表示:“平台已经判定,不要再烦我。”最终,在调解员介入下,平台退还了张女士120元。 那么,从法律角度来看,这起事件如何定性? 首先,商家是否存在虚假宣传?根据《消费者权益保护法》第20条第1款规定:“经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。” 表面上看,商家确实写明了卖的是“空奶粉罐”,并提示可以用来收纳。但问题在于,商品价格设置为240元,远高于市场正常售价,且与该品牌奶粉的二手价格相近,容易让消费者误以为买到的是奶粉本身。这里就涉及一个法律关键:即使没有“假”,但价格、标题、陈列方式是否具有误导性。如果存在“容易使消费者误解”的情形,也可被认定为虚假宣传。 其次,张女士是否该为“看错”承担责任?根据《民法典》第五百七十七条,当事人应当遵循诚实信用原则,履行合同义务。张女士下单前确实没有仔细阅读商品描述,这是她自身的过失。换句话说,张女士在消费过程中没有尽到“谨慎注意义务”,因此需要承担一定责任。 此外,张女士与商家的对话记录也很关键。她曾问“这个牌子的奶粉你还有多少罐?保真就都要了”,商家回应“肯定都是正品”,这样的表述本身就带有误导性。因为正常人理解“正品”对应的应是奶粉,而不是空罐。若将聊天记录与商品详情结合审查,可以认定商家存在引人误解的行为。 法律之外,这件事在舆论场引发了热议。有人认为张女士是“想捡便宜”,否则谁会相信240元能买到18罐奶粉?也有人认为商家就是钻空子,打着“空罐”的名义,卖的却是“价格陷阱”,利用宝妈求省钱的心理牟利。 张女士的遭遇或许不是个案。生活中,还有不少人因为冲动下单或疏忽大意,被“货不对板”的商品套路。法律最终要解决的问题,不仅是“谁对谁错”,更是如何在买卖双方权利义务之间找到平衡。 在这个案例里,张女士有错,但商家无疑更“狡猾”。如果法律只强调买家的注意义务,而忽略商家在价格与宣传上的引导责任,那么类似的纠纷将层出不穷。诚信经营不应只是口号,而应该成为每个商家的底线。

一丝涟漪

240块买21罐奶粉,这样的奶粉你真的敢喝,承认脑子有坑怎么就这么难

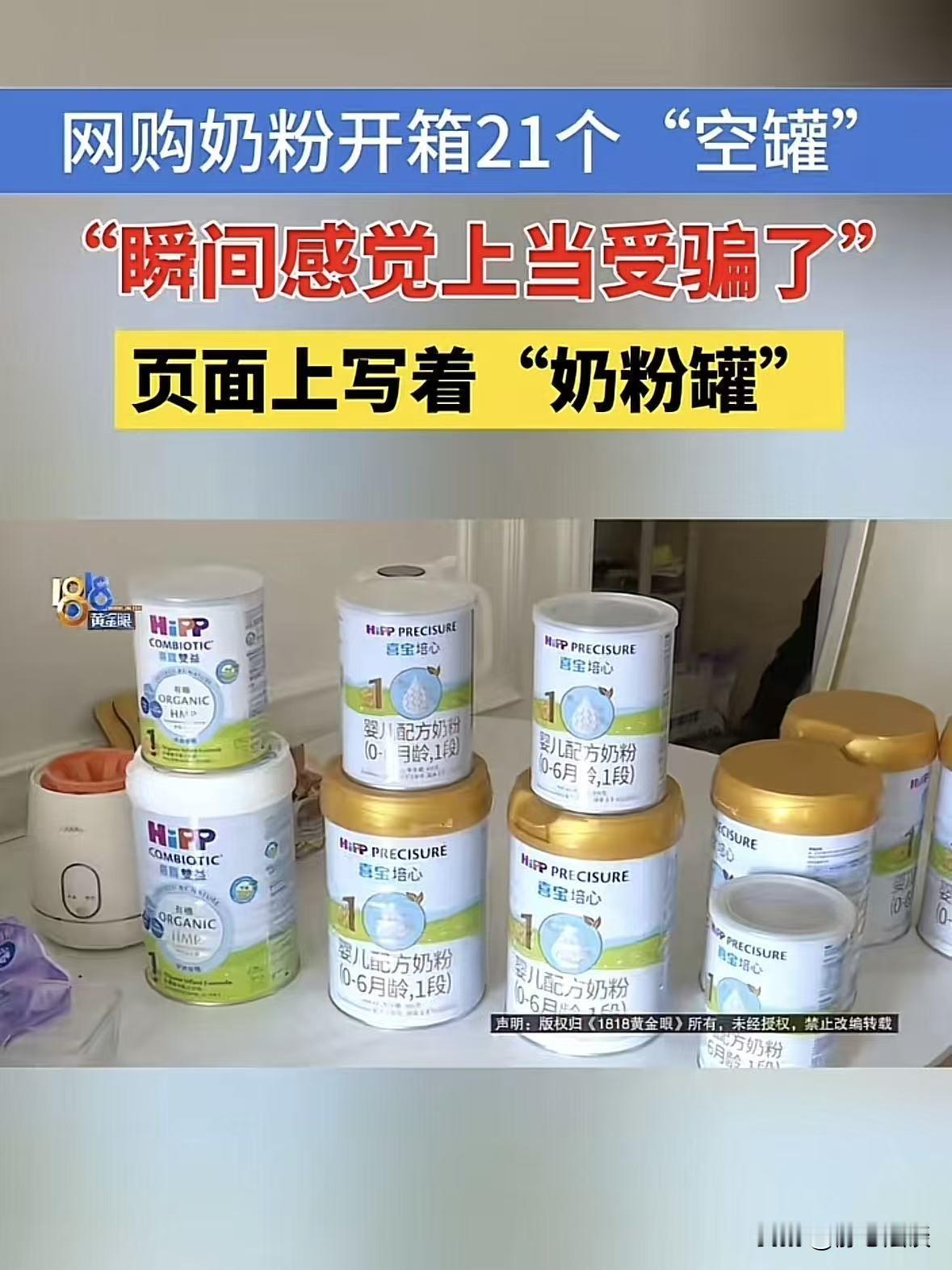

行摄

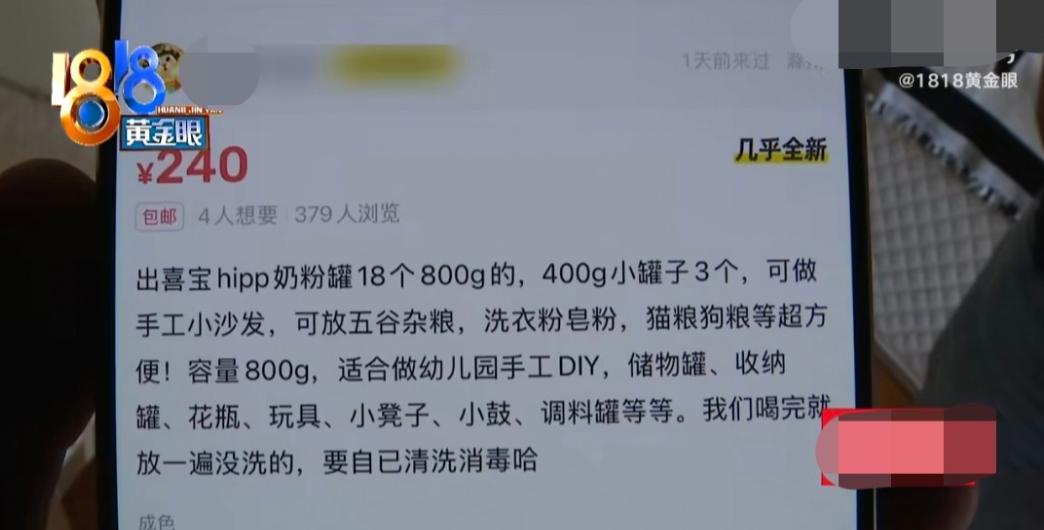

自从魔宝变成了国营,平台客服的态度极为恶劣,公然售假,绝不用这个平台。

一个坏,一个蠢

释然

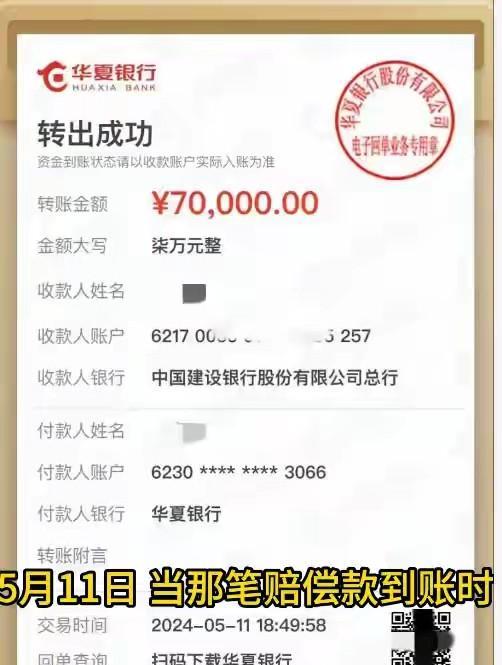

如果240块钱买到的21罐奶粉,哦敢喝吗?

暖心的人

那个平台,直接曝光啊

冥月松间照清泉尸上流

奶粉罐还能卖?我们都是扔了

宝宝唐美雅

不要在网上买东西了我也碰到过。我现在都在实体店买看的见摸得着商品好坏。才网上买到不好的东西退不了。所以我把网上购物的网站全部下载了一个不留了。