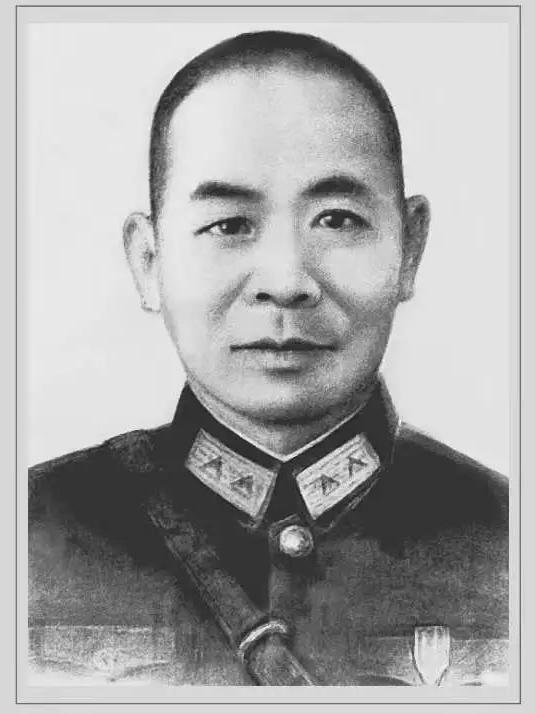

[微风]关于台湾问题的最终解决方案,现在只剩下一句话:岛上的人,来去自由;但台湾这座岛,必须由中国大陆收回。 这话搁历史长河里看,就是老祖宗留下的规矩。从郑成功收复台湾到康熙设台湾府,哪朝哪代不是把这岛当自家后院? 现在有些人总拿“民意”说事,可你翻翻看1895年《马关条约》签订时,台湾民众扛着“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”的血书,这才是刻在骨子里的中国魂。 1661年春天,郑成功率军从金门料罗湾扬帆东渡。这位南明将领面对的是荷兰殖民者盘踞38年的热兰遮城。 他利用鹿耳门潮汐规律,率舰队突入台江内海,在禾寮港登陆时,当地百姓箪食壶浆相迎。经过九个月围困,荷兰总督揆一终于在1662年2月1日签字投降。 这场胜利不仅终结了西方殖民者在台湾的统治,更让台湾重新回到中华版图。郑成功随即屯田垦荒、兴办儒学,被百姓尊为“开台圣王”。他的行动证明了一个铁律:台湾的命运从来都与大陆休戚与共。 二十多年后,清廷在台湾设府的决策更具深意。1684年5月27日,康熙皇帝一道圣旨,将台湾划归福建省管辖,设府置县,纳入中央行政体系。 在此之前,闽南移民已大规模迁台开垦,形成“漳泉人占七”的格局。台湾府的设立,使海防前线变为治理腹地,两岸经贸文化往来空前密切。当时谁也想不到,这个行政安排竟成为后世“两岸一家亲”的历史注脚。 然而历史总在转折处显露残酷。1895年4月17日,李鸿章在日本马关春帆楼签下《马关条约》,将台湾割让日本。消息传到台湾,全岛震动。台北城内鸣锣罢市,士农工商涌入街头抗议。 举人汪春源联合台湾士子血书陈情:“与其生为降虏,不如死为义民!”丘逢甲更刺指写下“桑梓之地,义与存亡”的誓言,组织义军抗日。 这些用血泪写成的文字,比任何“民意调查”都更能说明台湾同胞的心之所向。 接下来的五十年里,台湾同胞的反抗从未停歇。从1895年“乙未战争”中徐骧率客家子弟血战新竹,到1930年赛德克族发动“雾社起义”;从蒋渭水创立台湾文化协会开展文化抗争,到李友邦组建台湾义勇队奔赴大陆战场……无数志士用生命践行“誓不臣倭”的誓言。 1945年日本投降时,台湾街头沸腾的欢庆场面,正是这种民族情感的集中爆发。 回望这些历史瞬间,郑成功的战舰、康熙的朱批、抗日志士的鲜血,共同勾勒出一条清晰的主线:台湾从来不是孤悬海外的“化外之地”,而是中华文明向海洋延伸的桥头堡。 当某些人试图用“民意”切割两岸血脉时,不妨听听1895年台湾民众的呐喊——那声音穿越百年风雨,依然在历史长廊中回荡。