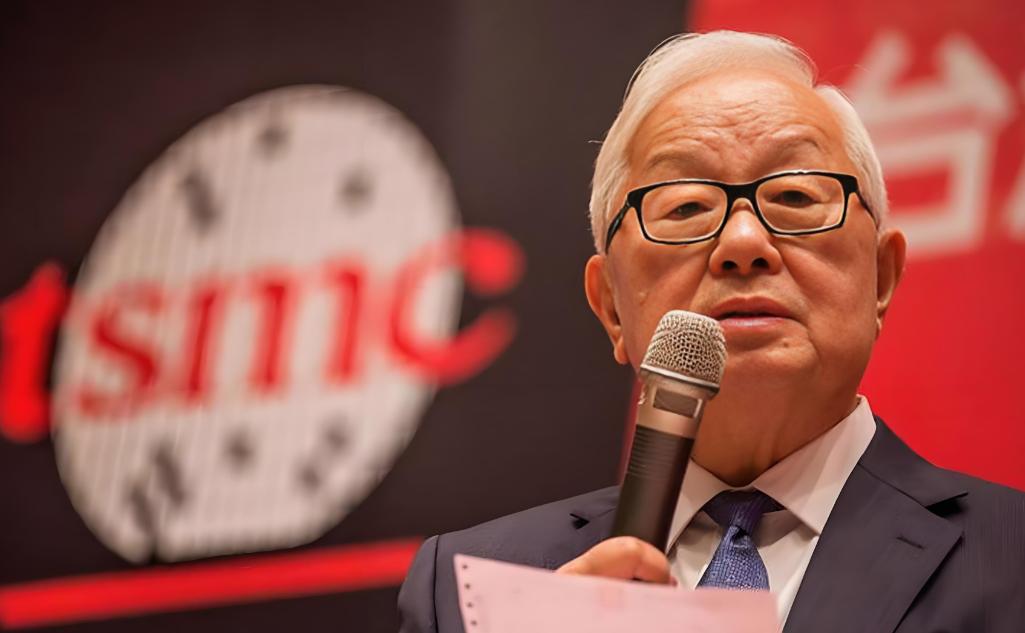

台积电创始人张忠谋毫不客气地表示:“关键技术都在我们手中,若我们决定切断大陆芯片供应,他们将束手无策!”不仅如此,他再一次强调:“我的身份一直是美国人,除此之外别无其他!”对此,比亚迪总裁霸气回怼:“芯片是人造的,不是神造的!” 台积电创始人张忠谋近期关于芯片供应链及个人身份的言论,在科技界与舆论场引发巨大波澜。 其“切断供应则大陆束手无策”的断言,以及“身份一直是美国人”的强调,不仅透露出技术垄断者的自信,更折射出全球科技竞争中的深层矛盾。 而比亚迪总裁“芯片是人造的,不是神造的”的回应,则代表了一种截然不同的发展哲学——技术创新终将打破壁垒,自主突破才是终极答案。 张忠谋的言论背后,是台积电凭借先进制程技术在全球半导体产业链中建立的绝对优势。 这种优势的形成,源于数十年技术积累、全球分工合作及美国在半导体领域的长期主导地位。 然而,将技术优势转化为“切断供应”的威胁,实则暴露了技术霸权思维的局限性。 历史表明,从光刻机到操作系统,任何试图通过技术垄断遏制他国发展的行为,最终都会激发更强烈的自主创新动力。 全球半导体产业链的高度全球化本应是合作共赢的基石,但地缘政治因素的介入使其变得脆弱。 美国对华技术封锁、台积电赴美设厂等事件,均显示出技术优势正被工具化、政治化。 然而,这种“技术民族主义”的兴起,恰恰可能加速全球技术格局的多极化趋势。 比亚迪总裁的回应,看似简洁,却蕴含着深刻的技术发展观:芯片是人类智慧的产物,而非遥不可及的“神迹”。 这一观点与中国近年来在半导体领域的战略方向高度契合。 从“十二五”规划到“中国制造2025”,再到近年来国家对集成电路产业的大力投入,无不体现出对技术自主性的深刻认识。 尽管中国在高端制程领域仍面临短板,但已在芯片设计、成熟制程、第三代半导体等领域取得显著进展。 华为海思的麒麟芯片、中芯国际的工艺突破、比亚迪在车规级芯片的自主研发,均证明了中国企业的技术攻坚能力。 更重要的是,中国庞大的市场需求、完整的工业体系及政策支持,为技术迭代提供了得天独厚的土壤。 张忠谋关于“美国人”身份的声明,在舆论场中引发了超出技术讨论的解读。 科技精英的身份认同问题,本质上反映了全球化时代技术、资本与地缘政治的复杂交织。 跨国公司高管的国籍身份与其企业战略之间的张力,恰恰是当前全球技术竞争的一个缩影。 然而,科技的本质应是超越疆界的。人类历史上的重大技术突破,无一不是全球知识共享与合作的产物。 将技术问题政治化、身份化,不仅无助于解决全球性挑战,还可能加剧技术分裂的风险。真正的技术领导者,应致力于推动开放创新,而非筑起高墙。 全球半导体产业正站在十字路口。 一方面,技术民族主义抬头,部分国家试图通过“小院高墙”策略维护技术优势; 另一方面,气候变化、公共卫生等全球性挑战又要求各国在技术领域加强合作。 这种矛盾将如何演化,将决定未来全球科技格局的走向。 对中国而言,突破“卡脖子”技术固然重要,但更关键的是构建开放创新的生态系统。 自主创新不等于闭门造车,而是在深化自身能力的同时,积极参与全球技术治理,推动建立更加公平、包容的技术秩序。 张忠谋的自信言论与比亚迪的坚定回应,映射出两种技术发展路线的碰撞:一种是依靠现有优势维持垄断地位,另一种是通过自主创新打破壁垒。 这场博弈的结局将不仅影响两国科技竞争格局,更将重新定义全球技术权力的分配。 值得深思的是:在技术民族主义升温的今天,人类是否正在远离科技合作的初心? 当技术成为地缘政治的工具,我们是否还能回到那个共享进步、共创未来的理想图景? 或许,答案就藏在每一个技术决策者的选择中。 读者朋友们,你们认为技术竞争最终将走向对抗还是共生?欢迎在评论区分享您的见解。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)