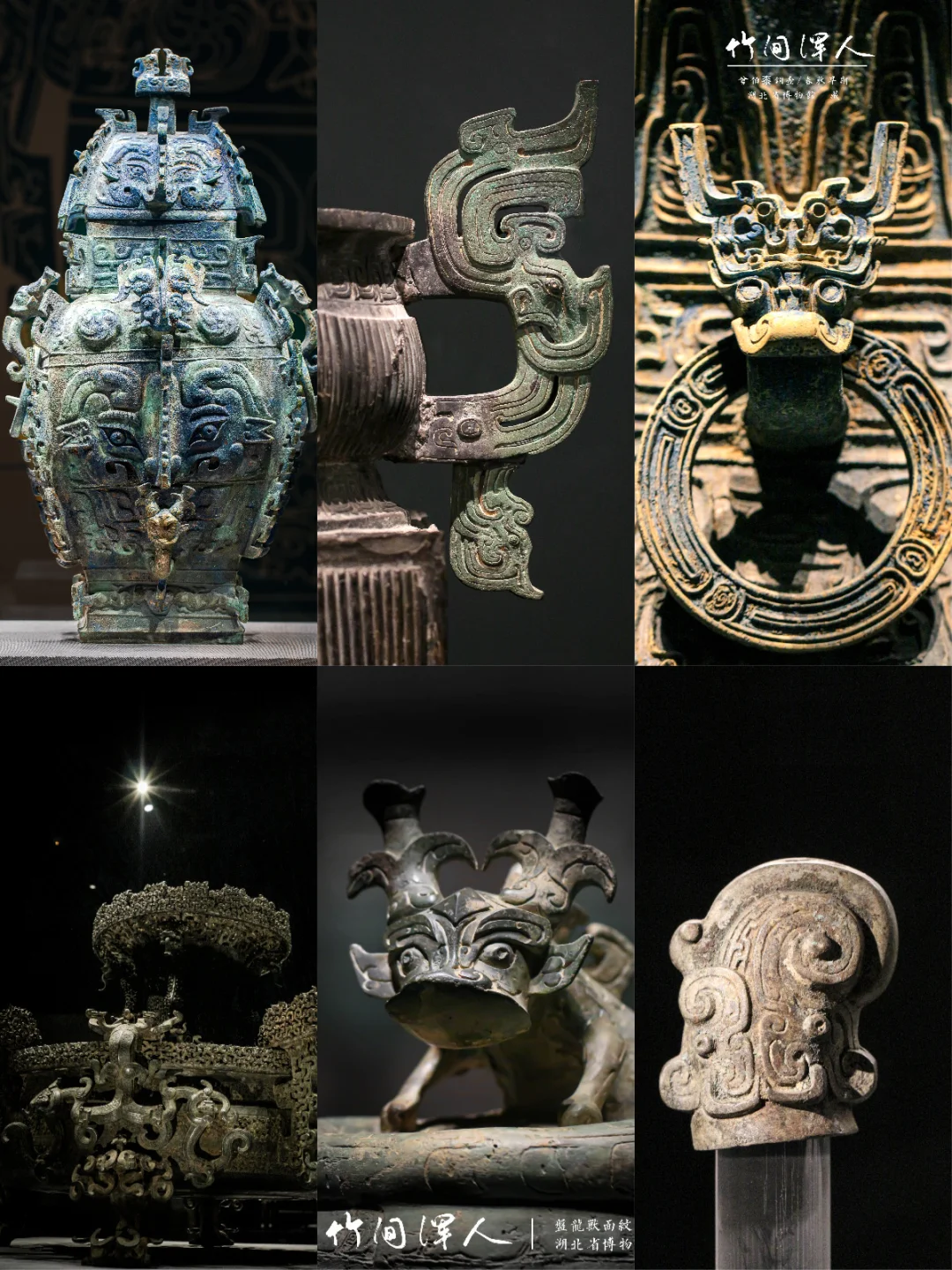

今年上半年接受了不少媒体的采访(《中国日报》《中国青年报》《长江日报》武汉博物馆、武汉大学……),也特别感谢这些机会能让我向更多人讲述了我和文物的故事,以及我在文化遗产活化传播领域的梦想。

.

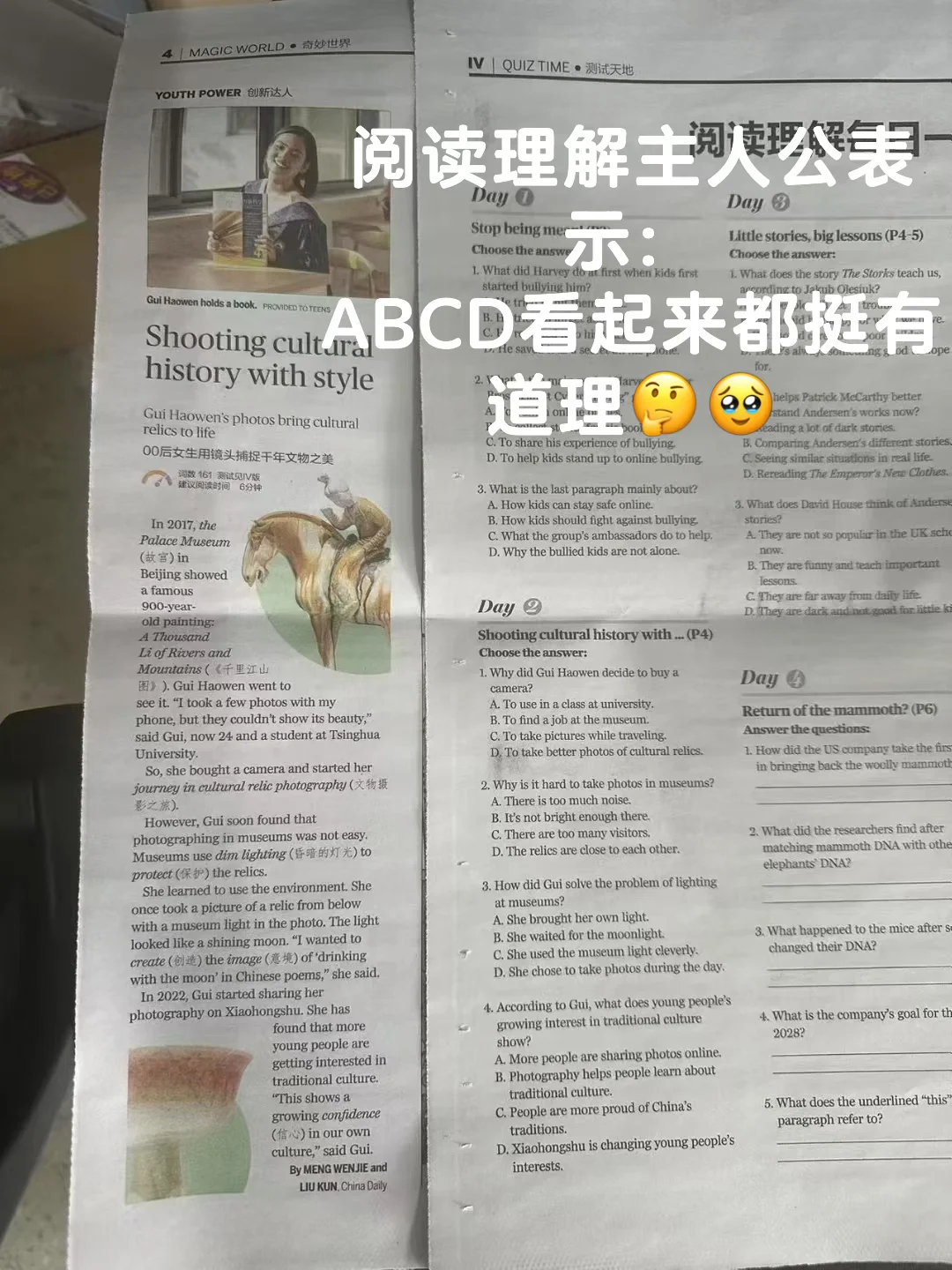

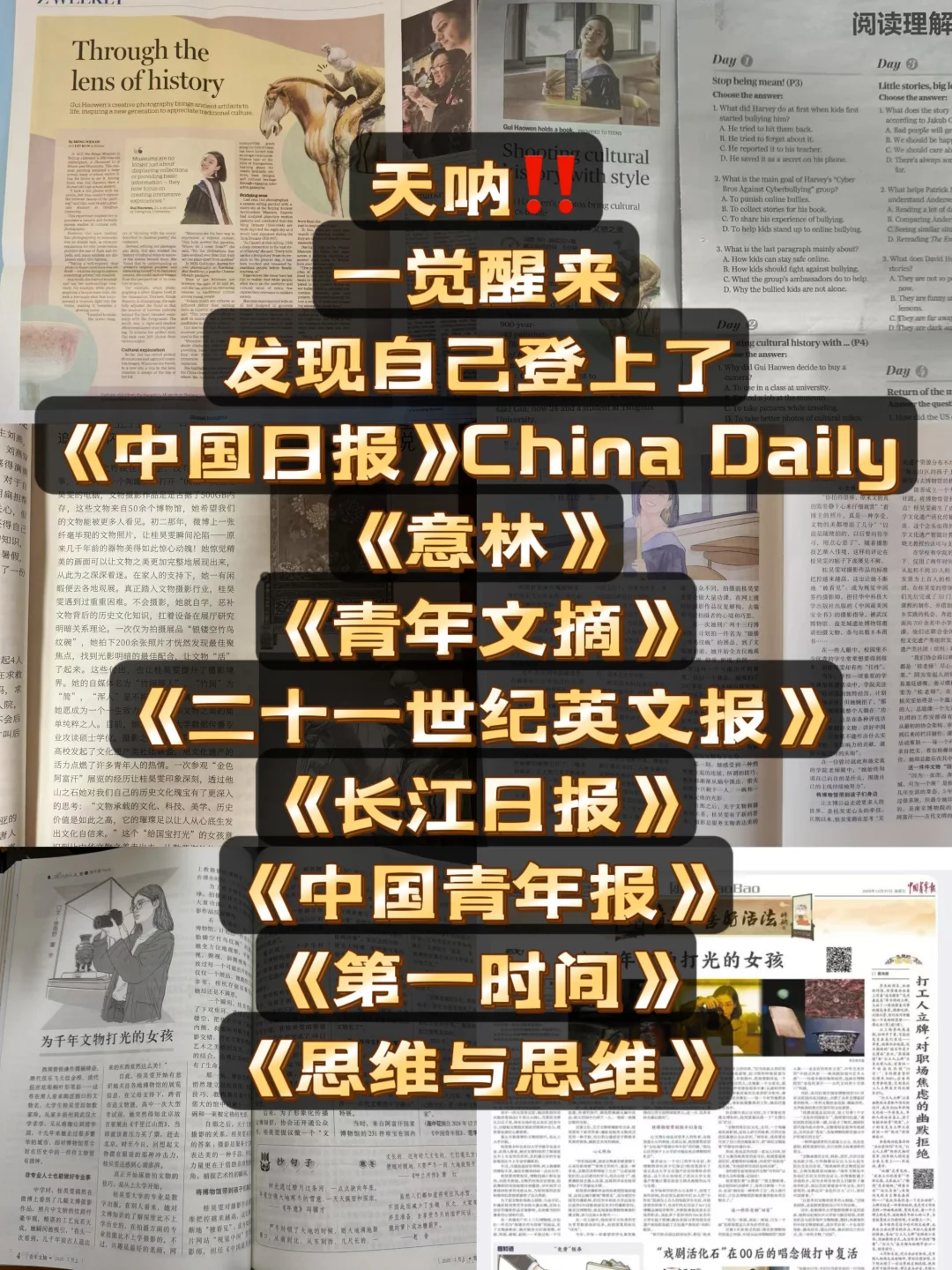

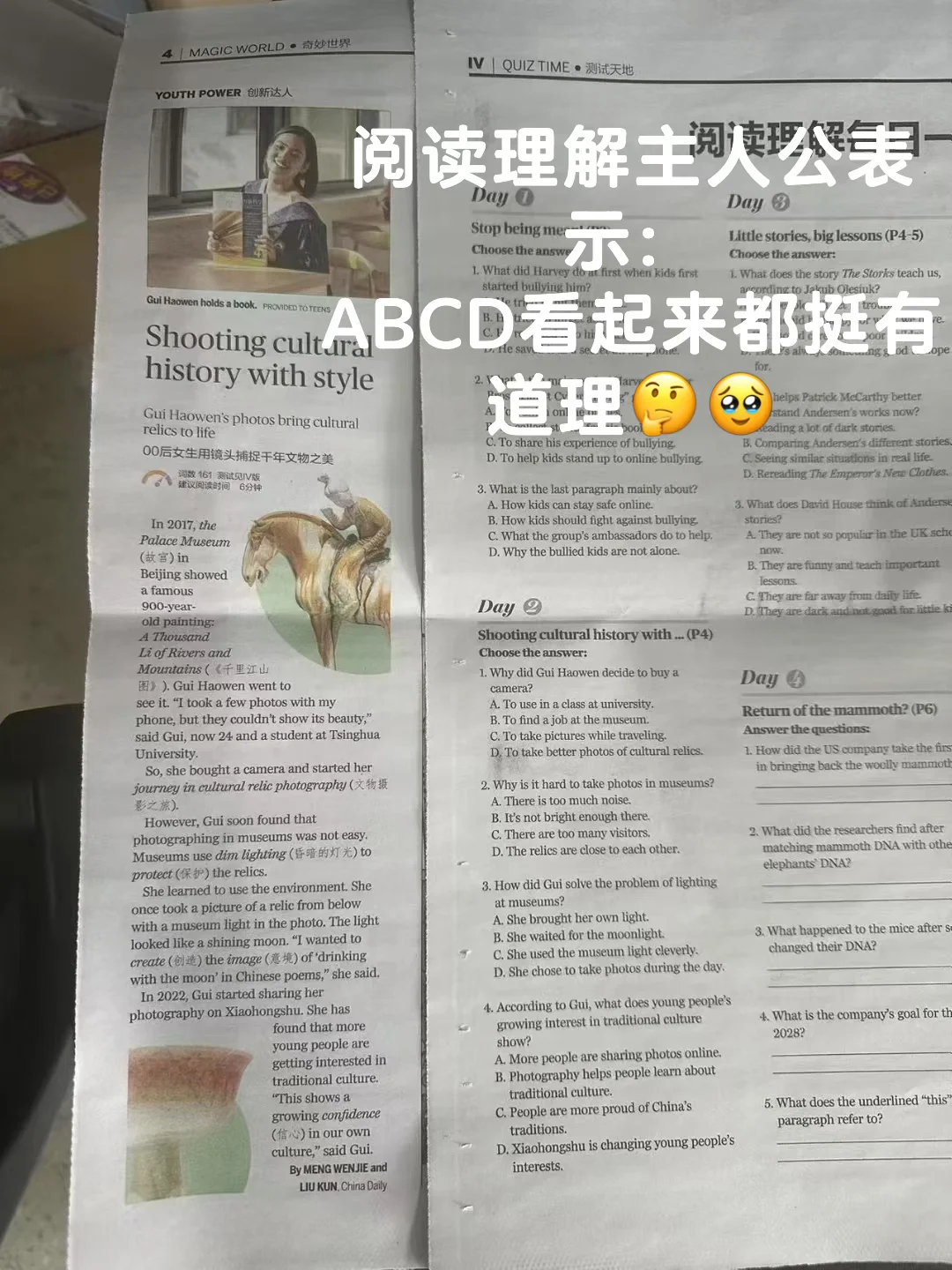

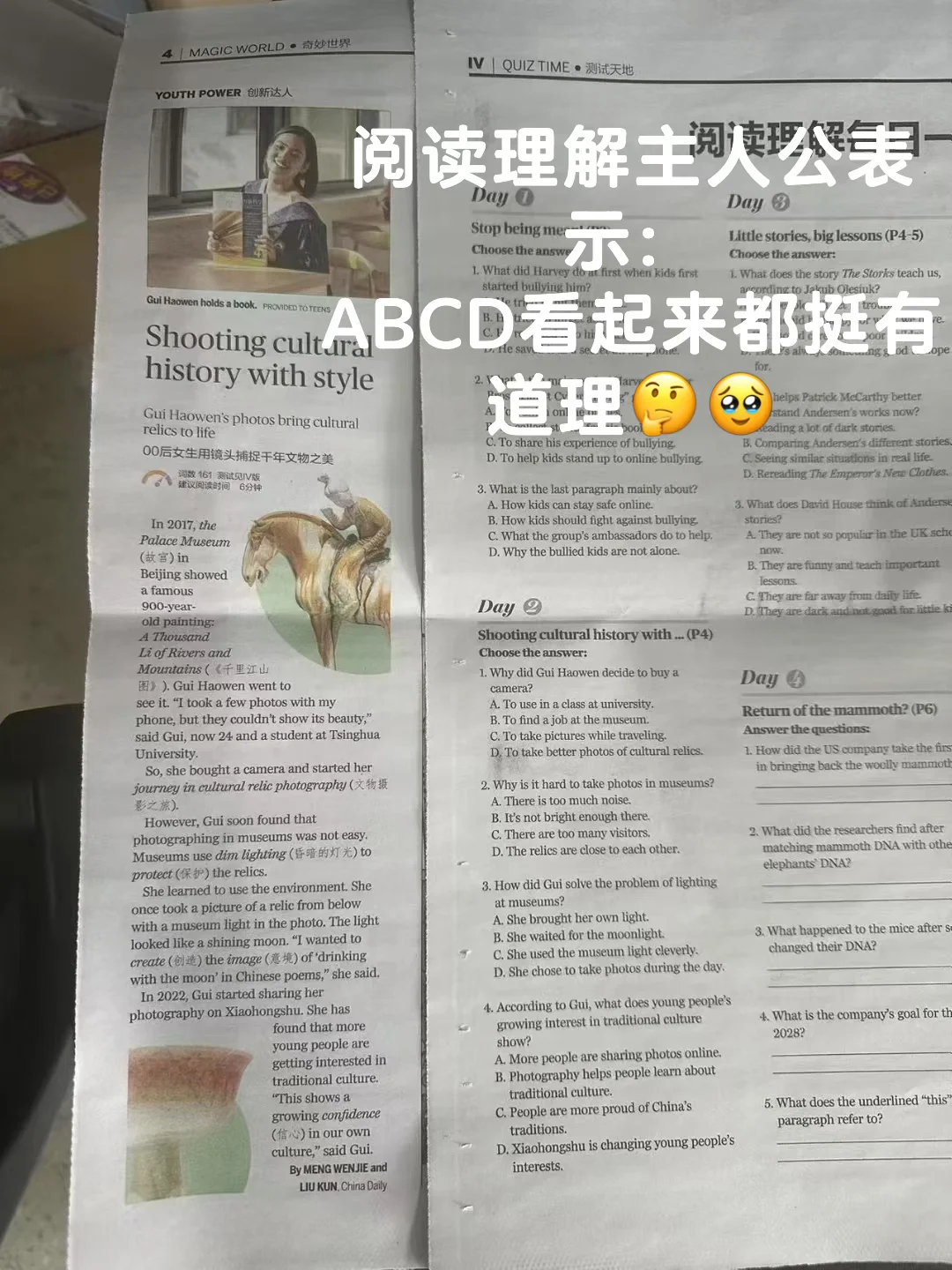

但令我没想到的是,后来其中的几篇报道还被改成了阅读理解和作文素材[笑哭R]。几个月前有粉丝后台留言说在几本作文素材(《意林》《青年文摘》《思维与智慧》《第一时间》……)里看到我了,还有个英语教师朋友说给学生讲题发现阅读理解(《二十一世纪英文报》)的主人公好像是我,问这是不是我,我:哈哈哈是的。

.

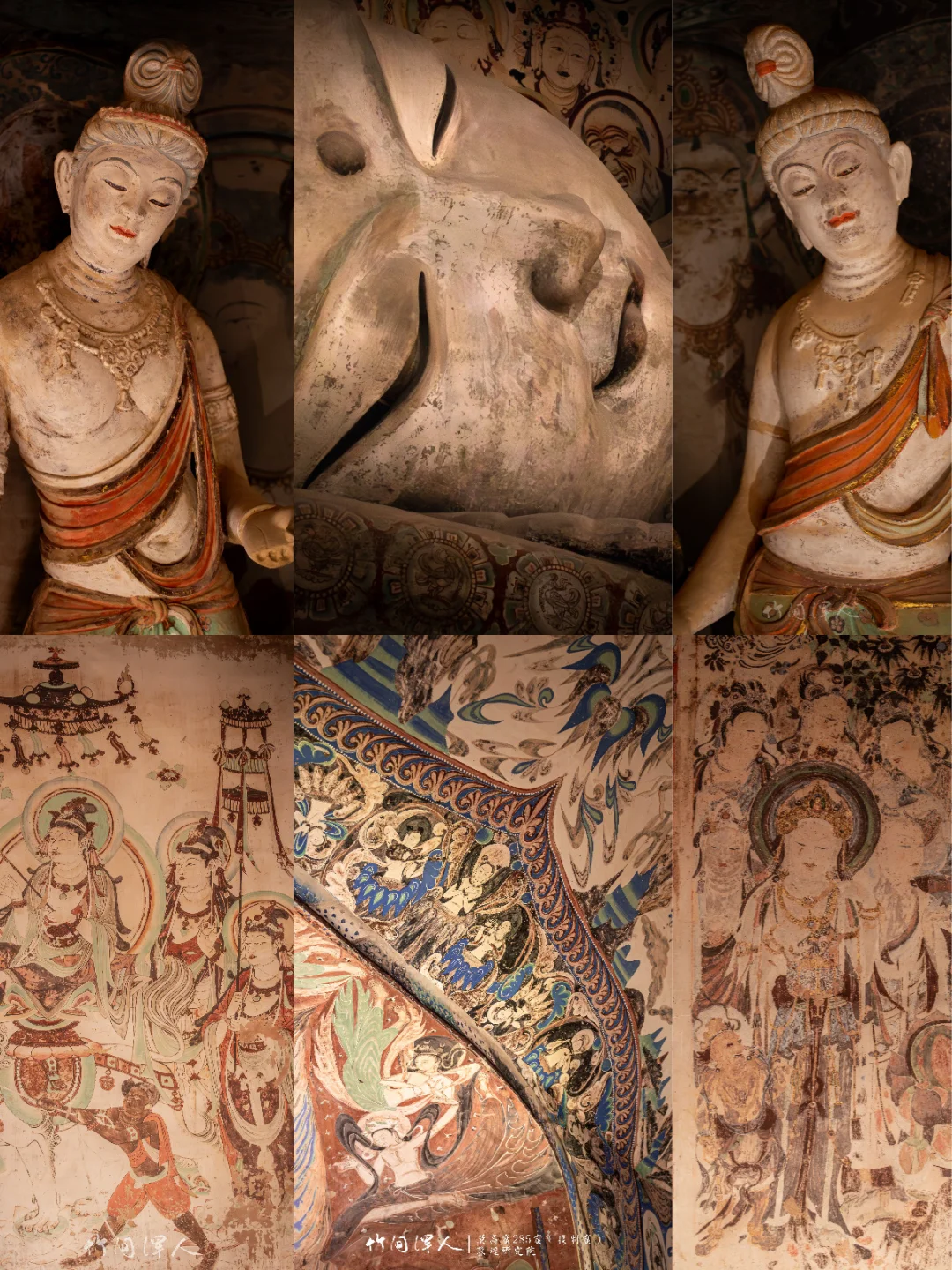

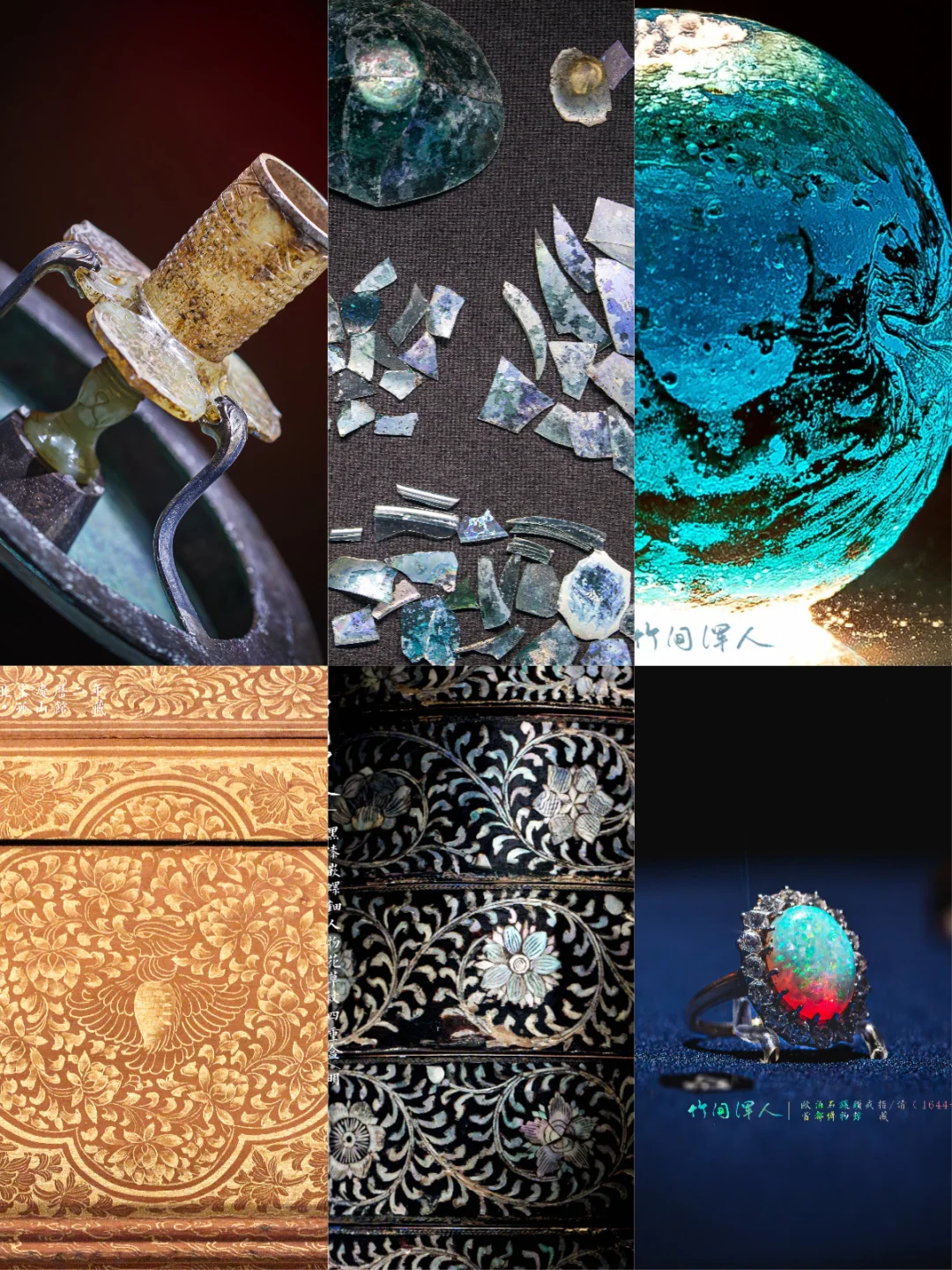

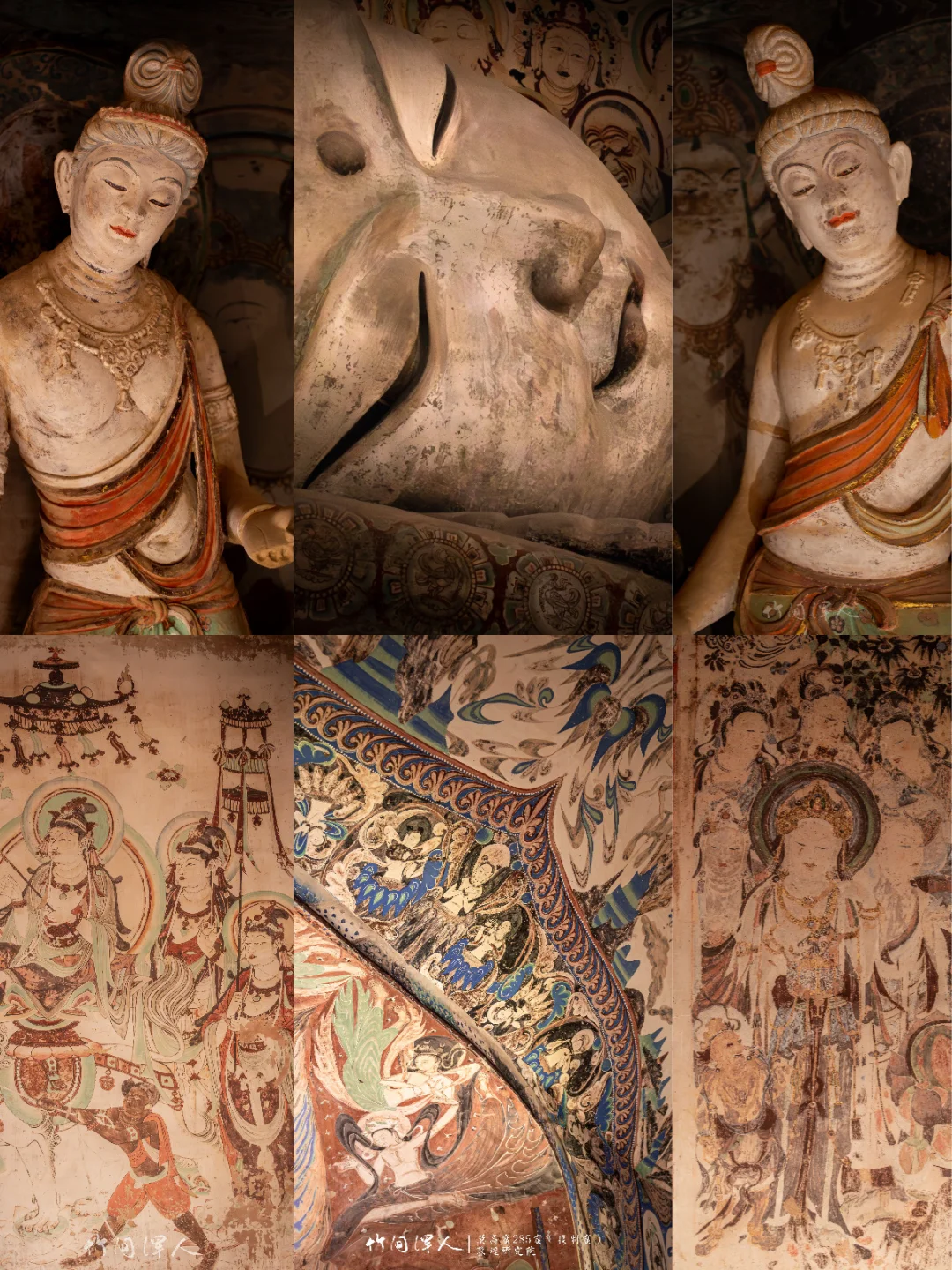

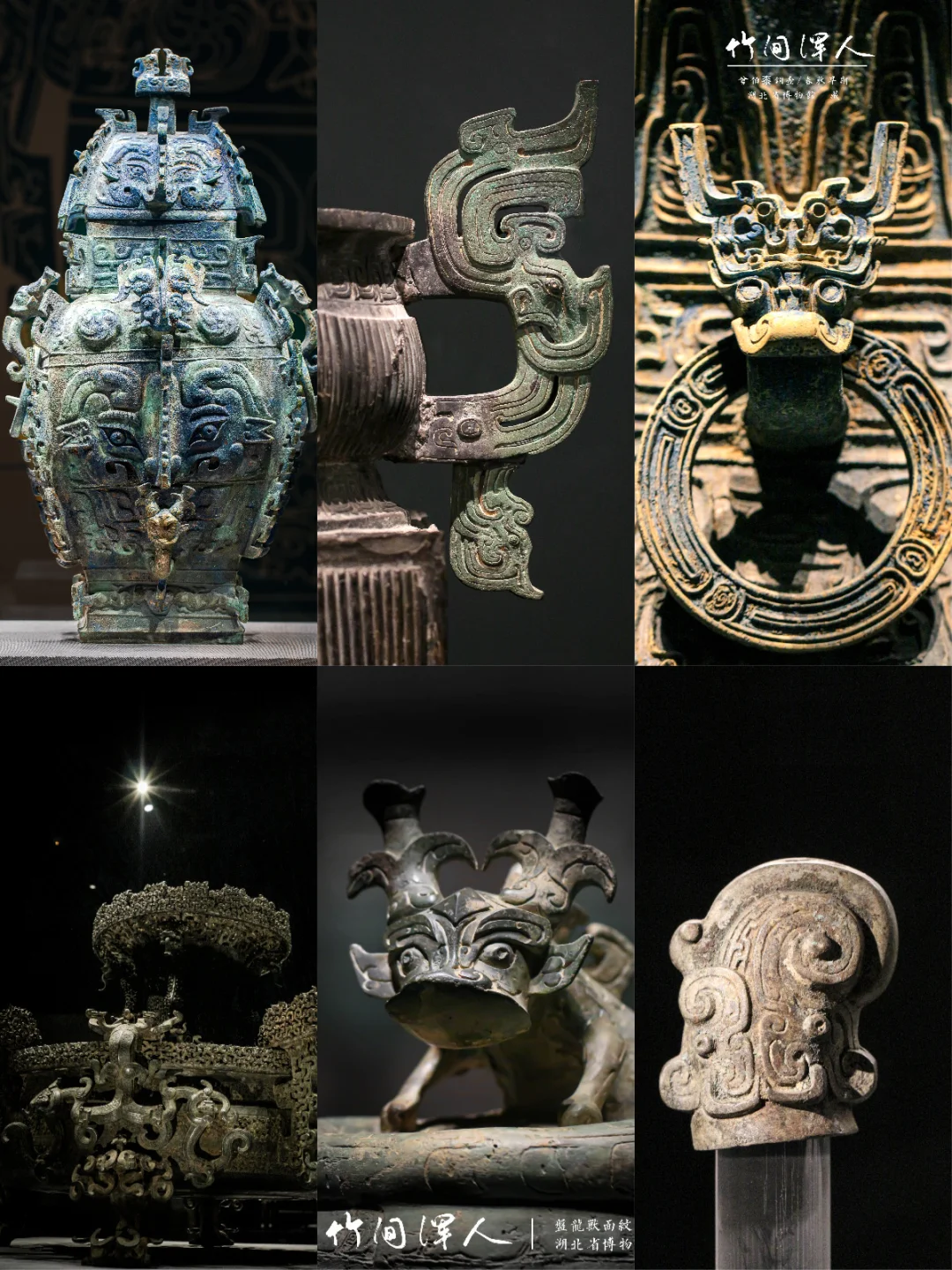

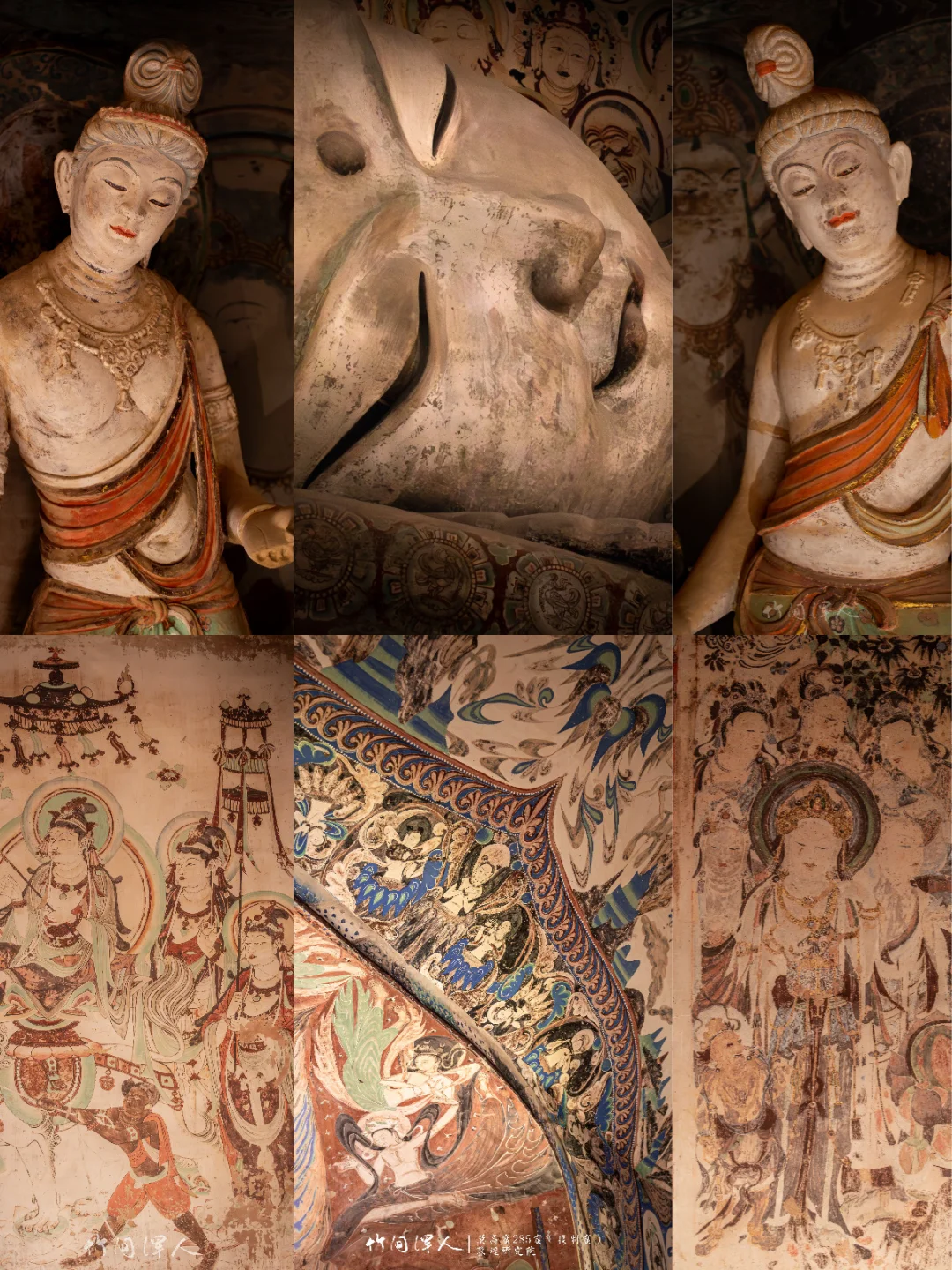

我也在采访的过程中不断思考摄影、传播、历史、技术、美学的本质关系,以及其如何赋能文化遗产,也有了一些新的灵感。想和大家分享的一个故事:年初,《中国日报》的老师问我:拍了这么多年文物,有没有哪一件你最印象深刻,我起初介绍了几个在拍摄技法或者构思上较为费心的作品,但是这个回答令自己不甚满意。直到采访结束,我猛地想起前几天去的先农坛拍的藻井,我说:“你知道吗?这是一幅明代人画的唐代的星图,我不曾去过唐代,但当我抬头看时,我的头顶是一整片唐代的星空。那个记录星空的唐朝人,那个摹画的明朝人,和此刻拿着相机拍照的我,霎时间穿越千年被联系在一起,这种奇妙的感觉,难以言说。”在讲完之后,我顿悟,好的文化传播就是真正打动人心的故事,后来我也把这个故事分享在了社交媒体平台,被90万人看到(p5)。我想这就是我坚持做文物摄影的意义:我希望通过我的镜头让不可再生的文物在数字空间永生,让更多的人和更多的文物相遇;通过我的内容让人们看到文物背后活着的生命、不为人知的故事,让文物蕴含的巨大价值被逐渐挖掘和重视。

.

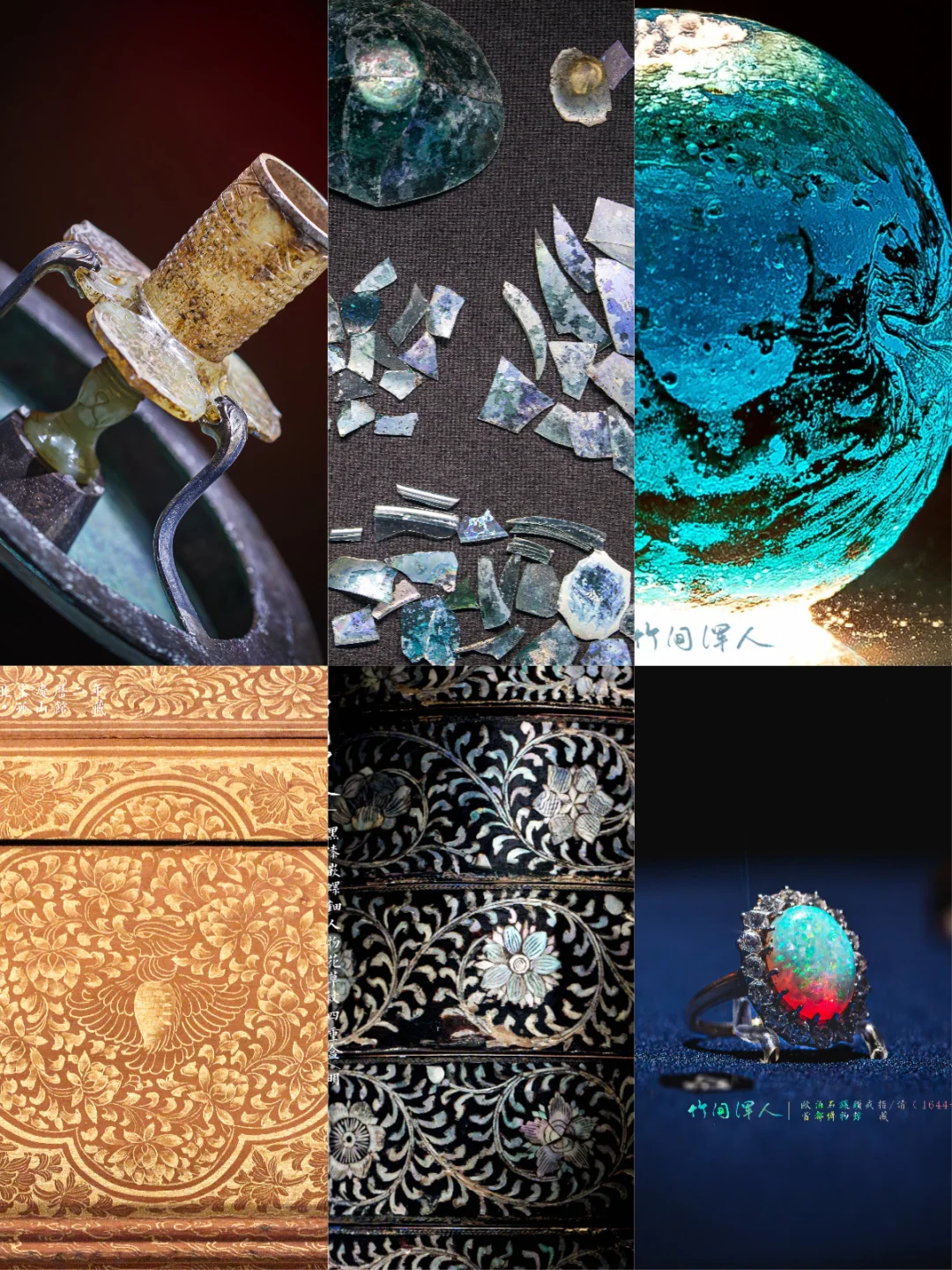

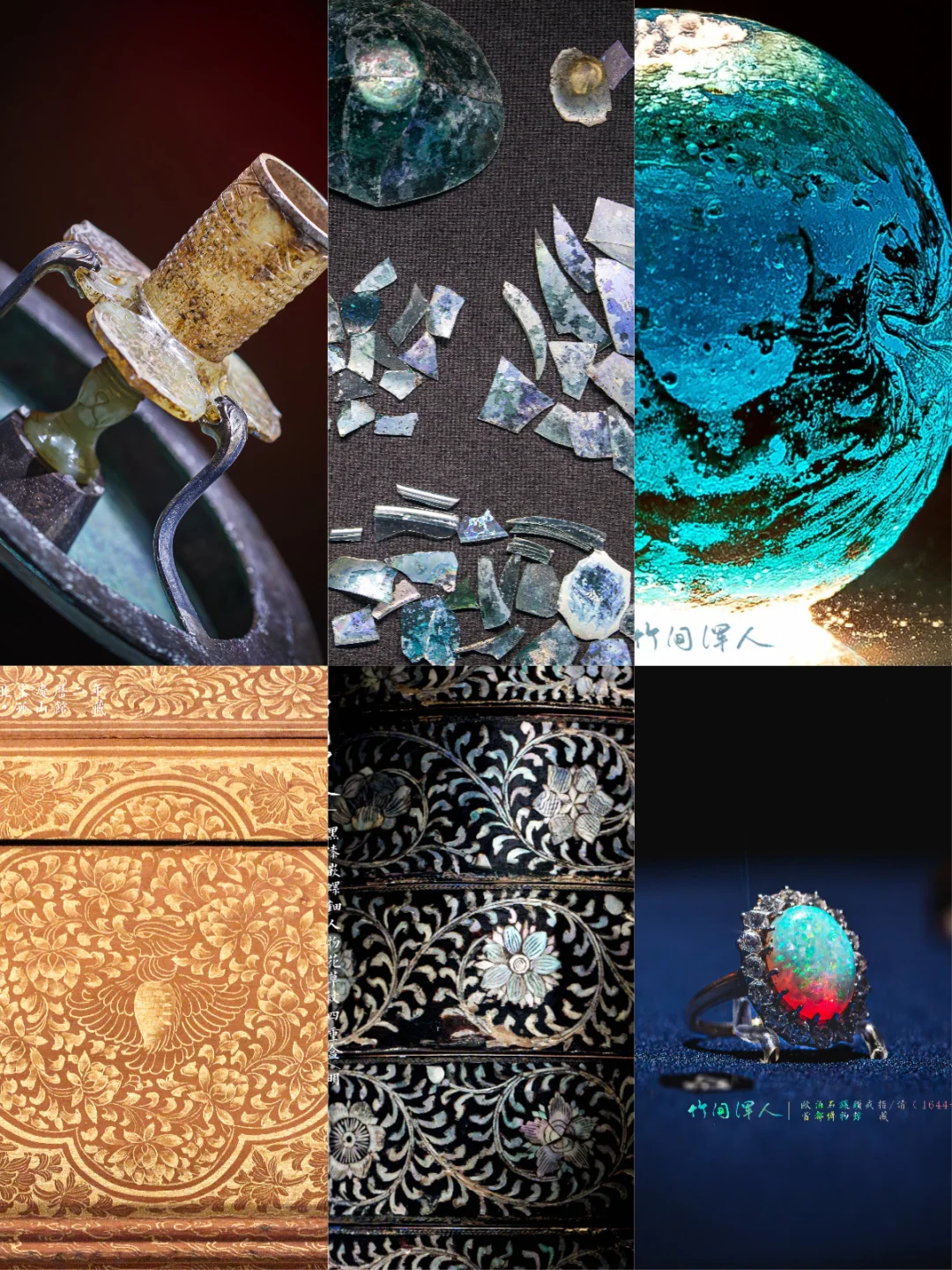

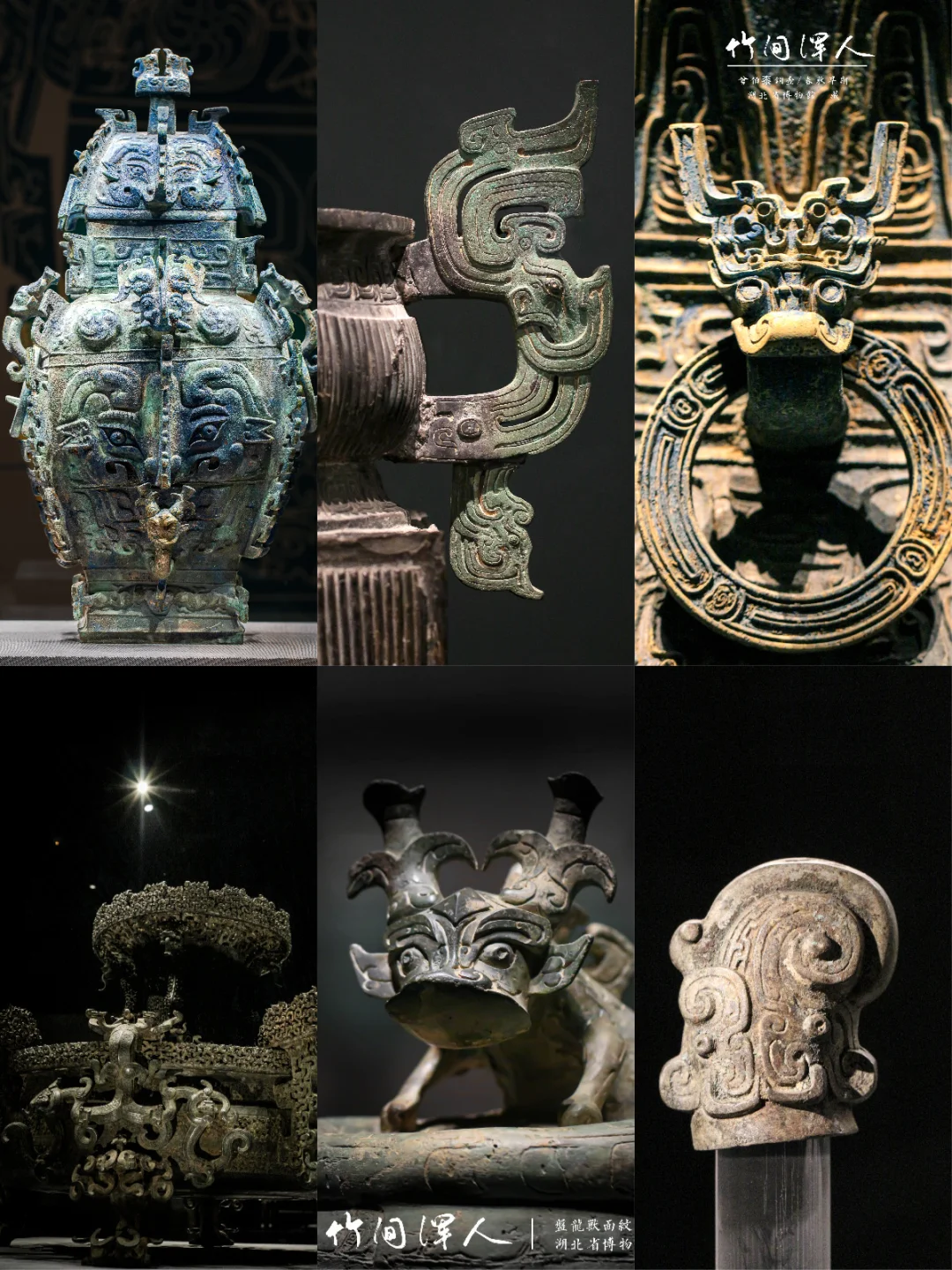

今年因为联培计划在国外一年,来之前推掉了这一年国内的众多合作邀约,起初觉得非常可惜。但转念一想这一年能带大家关注到海外博物馆里流失文物,又觉得很有意义,毕竟相对于国内知名度较高的大馆和网红文物,海外博物馆里的中国文物可能更需要我们的关注,这注定是个流量不及国内知名文物的选题,但我仍然想做,有的时候慢一点,会更快。当然国内的博物馆我也有大量存货[大笑R],来之前拍满了10张卡的国内各大博物馆照片,想看什么欢迎给我留言!

.

一不小心又写到了洛杉矶的凌晨两点,最后来个小互动吧,你是从我拍的哪件文物认识我的呢?

.