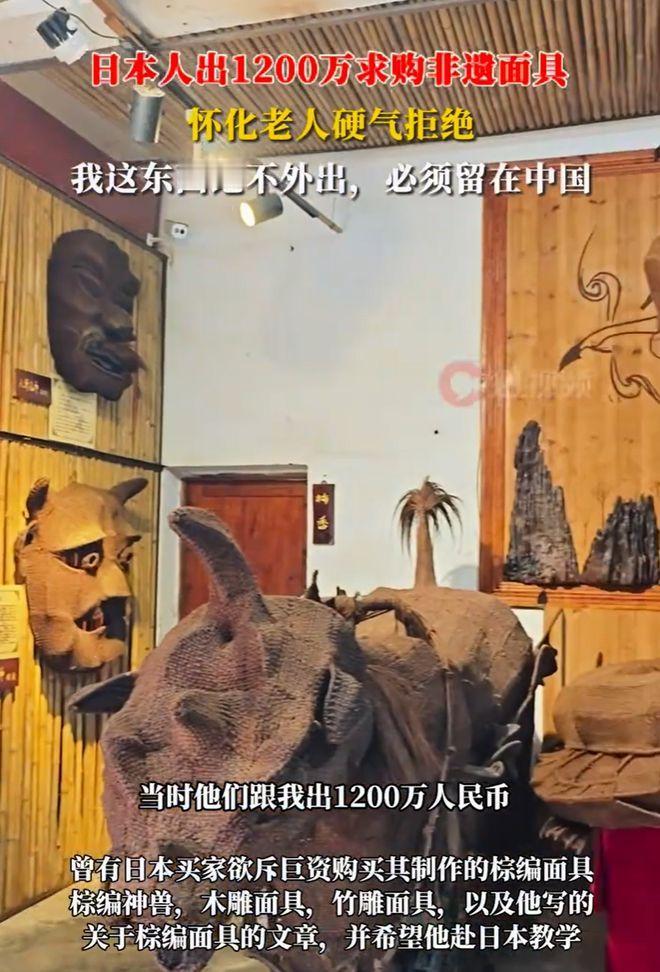

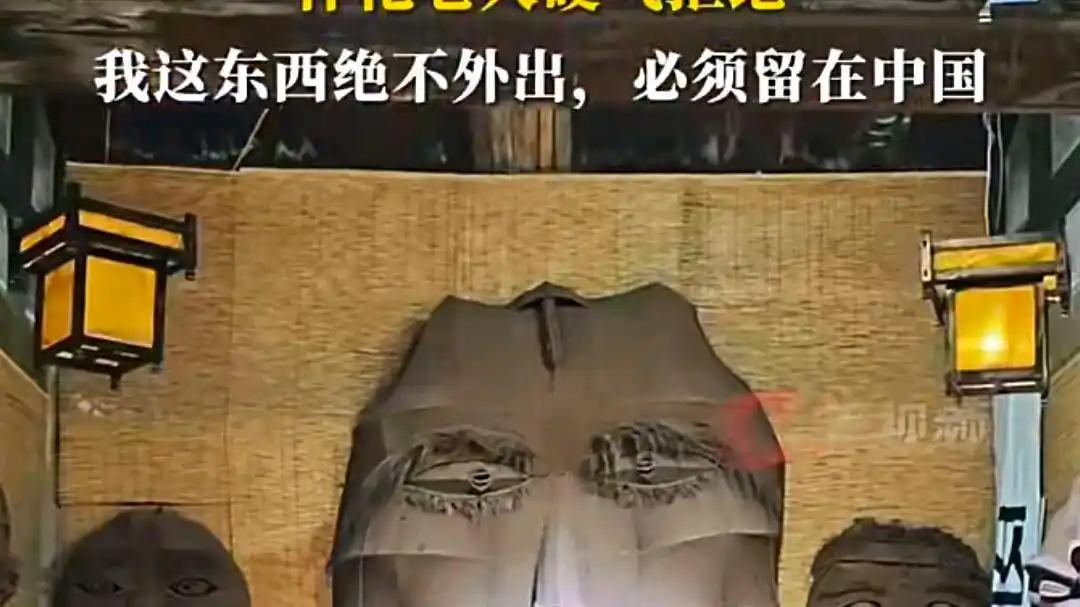

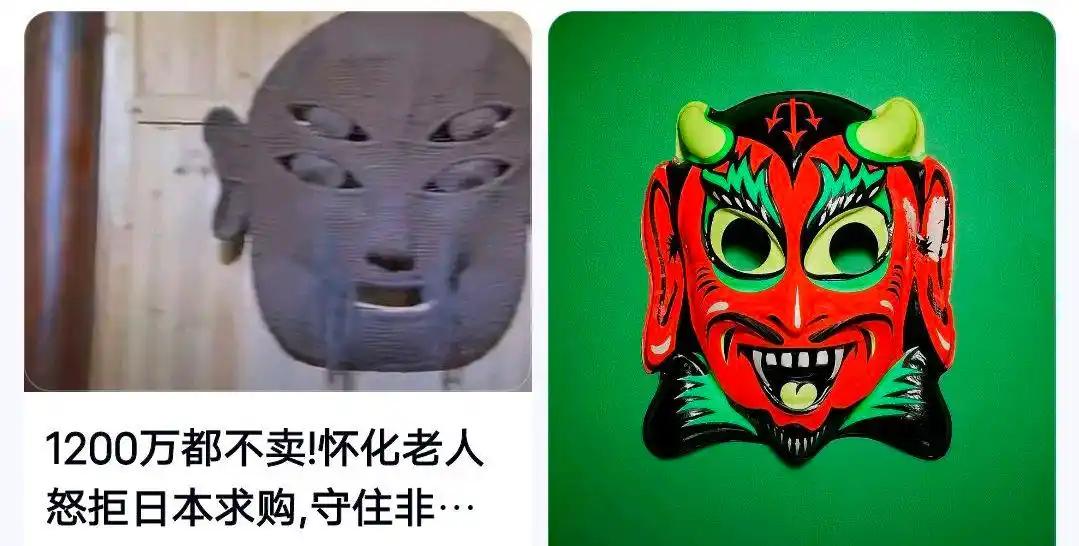

“这名老人火了!”在湖南怀化举办的文旅大会上,一位老人——杨汉明,辰河棕编傩面具的非遗技艺代表性传承人,被一位日本收藏家看中。对方开口就是 1200万元人民币,想买走他制作的棕编面具、棕编神兽和一系列竹木雕作品,还提出愿意邀请他赴日教学。可结果却让人意想不到——杨汉明只用了一个字:不卖。 事情经过并不复杂。日本买家对这些古朴厚重的面具赞不绝口,提出高价收购,还承诺提供更多合作机会。但杨汉明当场拒绝,态度坚定。他说:“这些东西不是商品,是祖先留下来的文化根脉,不能从我手里断掉。” 1200万是什么概念?对普通人来说,可能几辈子都难以赚到这个数。可杨汉明几乎没犹豫,就选择放弃。因为他担心,一旦这些技艺、这些承载着文化密码的作品离开中国,到了国外,很可能会被拆解研究,被模仿甚至被重新包装,最后摇身一变成了别人的“文化成果”。到时候,真假难辨,源头不清,真正的原创者反倒可能被埋没。 网友对这老人的做法十分的佩服: 有人点赞:“这才是真正的文化自信,钱可以买到作品,但买不走根!” 有人感慨:“1200万啊,换谁都心动,这位老人的骨气值得我们学习。” 也有人提醒:“我们非遗保护一定要加紧,别等人家学走了再后悔。” “富贵不能淫,威武不能屈。” 杨汉明的选择,正是这种骨气的体现。1200万,确实能让人生活无忧,但文化的价值远远不是金钱所能衡量的。如果一旦外流,就成了别人的传承,留下的只剩遗憾。尤其在当下,韩国、日本等国家对中华文化遗产虎视眈眈,从中医、书法,到端午节、泡菜,都曾出现过被“申遗”的风波。可见,守护好我们自己的非遗,比一时的金钱重要得多。 更难得的是,杨汉明并没有把棕编技艺当成“密不外传”的私产,而是希望在本土做成一个“远古印象”的文化项目,让更多人了解和喜爱。他的目标,不是把非遗锁进博物馆,而是让它走进现实生活,在这片土地上继续发光发热。 顺便科普一下:辰河棕编,是一项源于高庙文化的古老技艺,距今已有七千多年历史。它以棕榈叶、竹篾为主要材料,经过编织、雕刻,制作成面具、神兽等器物。棕编傩面具不仅仅是工艺品,更承载着祭祀、驱邪、祈福等文化内涵,是中华先民智慧的结晶。复杂的工艺、深厚的文化背景,让它成为极具价值的非物质文化遗产。 不得不说,杨汉明的拒绝,不仅仅是一个人的选择,更是一种民族气魄的体现。他告诉我们:文化不是商品,传承才是使命。 对此,你们是怎么看的呢?